Елена Аникеева - Проблемы индийского теизма: философско-компаративный анализ

- Название:Проблемы индийского теизма: философско-компаративный анализ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0836-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Аникеева - Проблемы индийского теизма: философско-компаративный анализ краткое содержание

В монографии Е. Н. Аникеевой проведено компаративное рассмотрение основ индийского теизма, главным образом в ведическо-брахманистской и индуистской традиции. Индийская философия, метафизика индийских религий анализируются в свете философско-религиозных категорий: пантеизма, панентеизма, теизма. В работе выявлены границы применения данных категорий к индийской религиозности как политеистической в ходе ее сравнения с монотеистической религиозностью (христианством). Сформулировано положение о безличностно-пан(ен)теистической основе индийских религий в противовес абсолютно-теистическому фундаменту монотеизма. Индийский теизм – ишвара-вада – строится на относительно-личностной парадигме, или атрибутивно-функциональной концепции личности, в противоположность субстанциональной концепции личности в христианстве.

Проблемы индийского теизма: философско-компаративный анализ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наконец, последним этапом компаративного анализа было исследование метафизики индийских космогоний. Выделены типы этих космогоний: панентеистический эманатизм, демиургизм, а-космизм, гендерная космогония. В панентеистическом эманатизме, имеющем, в свою очередь, два подтипа: принцип Божественного жертвоприношения и принцип рождения мира из существа Божества, – заключена идея единосущия и одноприродности космоса и Божества, демонстрирующая Его безличный характер. В индийском Демиурге-Ишваре сочетаются личностные и безличностные характеристики (как и в античном Демиурге). А-космизм (адвайта-веданта) родствен панентеистическим космогониям в том, что имеет в своей основе идею абсолютного, недвойственного и безличного Брахмана. Обосновано, что индийская гендерная космогония в силу своего дуализма несовместима с монотеизмом, а также продемонстрировано, что она повторяет в большинстве случаев панентеистическую эманативную схему. Посвященный космогонии последний раздел монографии доказал антитезу индийских и других политеистических концепций христианскому креационизму.

Проблемы теизма в монографии раскрыты через диалектику личного – безличного в метафизике традиционных индийских религий, относящейся к политеистической парадигме. Основа индийской религиозности представляет собой безличностно-пан(ен)теистическое ядро, полагающее в качестве своей противоположности теизм в виде ишвра-вады, которую это ядро вовлекает в свою орбиту и заставляет жить по своим законам ограниченного, или относительного, теизма. Индийская метафизика относительного теизма в результате имеет концепты и концепции ограниченной личности Бога и лично-безличного Божества/Абсолюта. Ишвара-вада и ниришвара-вада соперничали между собой в истории индийской философии, что привело к определенному балансу в ней теистических и нетеистических школ и направлений вокруг структурирующего стержня – безличностно-пан(ен)теистической парадигмы. Диалектика личного и безличного в метафизике индийской религиозности проявлялась, таким образом, в единстве и во взаимодополняемости ишвара– и ниришвара-вад и в их борьбе между собой. В противоположность этому монотеистическая парадигма вырастает из метафизики абсолютного (субстанциально-ипостасного) теизма, так как здесь более полно раскрыта идея личности, личностностные характеристики. Конкретные признаки личностного бытия нами были почерпнуты из современной богословско-философской рефлексии над восточно-христианской религиозностью, однако нельзя сказать, что это окончательные итоги в осмыслении личностного бытия, скорее вехи на пути дальнейших разработок в этой области.

Избранный нами ракурс рассмотрения проблем индийской религиозности и метафизика индийских религий оставляют широкий простор для будущих исследований как в плане изучения закономерностей соотношения категорий личного – безличного в этой метафизике, так и в плане дальнейшего рассмотрения особенностей и истории индийского теизма, его сравнения с другими видами теизма и даже выяснения общих признаков теистических традиций различных культурных регионов. Автор убеждена, что такого рода исследования философского, историко-философского и религиоведческого характера в дальнейшем могут восполнить образовавшиеся пробелы, прежде всего в нашей науке в теоретическом и методологическом отношениях.

Выявленная нами противоположность между индийской и монотеистической религиозностью ни в коей мере не влечет за собой политические или идеологические следствия в виде, например, утверждения их враждебности друг другу или приписывания наличия или отсутствия толерантности в той или иной религиозной парадигме, и прочее, но касается лишь теоретических дистинкций метафизического характера.

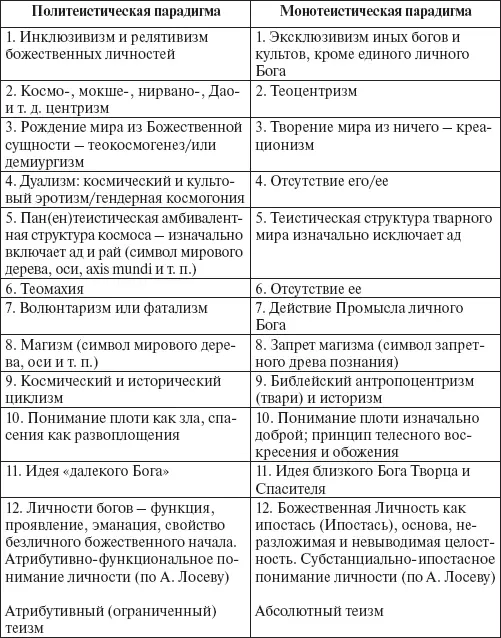

Приложение № 1

Политеистическая и монотеистическая парадигмы (метафизические принципы и «законы» двух типов религиозности)

Приложение № 2

Словарь индийских терминов

Абхидхарма/абхидхамма– в буддизме размышление, рефлексия над дхармой; начало философствования. Одна из трех частей «Трипитаки» – «Абхидхарма-питака».

Авидья– незнание. В буддизме и в большинстве течений веданты причина мирского, зависимого и неподлинного существования, противоположного сотериологическому идеалу.

Агама– священные тексты джайнской религии.

Адвайта, адвайта-веданта– недуалистическая (абсолютно монистическая) веданта, одно из направлений философии веданта.

«Ади грантх»– священная книга сикхской религии; начало составления – XV в.

Адришта– «невидимая» (сила) закона кармы. В ньяе-вайшешике неразумный естественный закон нравственного поведения, регулируемый Богом Ишварой.

Анвикшики– аналог «философии» на Западе. В «Артхашастре» определяется как «светильник всех наук» и разграничивается с религиозным знанием (трайи).

Ану– см. «параману».

Анумана– логический вывод, рассуждение; в философии одно из средств достоверного познания (прамана) наряду с пратьякшей, шабдой.

Апурва– «опосредованная» (сила) ведических ритуалов и жертвоприношений, с течением времени достигающая своих результатов. Понятие А играет большую роль в философии миманса.

Артха– достижение мирских благ; одна из четырех жизненных целей (пурушартха), первая и низшая в индуистской морали.

«Артхашастра»– политико-экономическое произведение середины I тыс. до н. э., где среди прочих наук говорится об анвикшики; автор – Каутилья.

Астика– «ортодоксальный», основанный на авторитете вед, или брахманистский, индуистский, противоположный настике; применяется к шести индуистским даршанам.

Асура– демон, враг богов (дэва) в индуистской мифологии.

Атман– онтологическое и сотериологическое понятие брахманистско-индуистской религиозной традиции и философии, означающее сущность и самость каждой вещи; душу, дух, абсолютный субъект, безличное «Я». Учение о тождестве атмана-Брахмана составляет ядро упанишад и некоторых течений веданты.

Брахма/Брама(муж. род) – имя одного из трех верховных богов (тримурти) индуизма. Б. – личный Бог, персонификация и проявление безличного Брахмана (ср. род), Создатель мира, Прародитель др. богов (дэва), демонов (асура) и людей. Культ Б. не получил большого распространения.

Брахман(ср. род) – онтологическое и сотериологическое понятие в брахманистско-индуистской религиозной традиции и философии, означающее безличный абсолют (в противовес Брахме как личному Богу), объективную духовную субстанцию, основу и целокупность мира. Учение о тождестве атмана-Брахмана составляет ядро упанишад и некоторых течений веданты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: