Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Название:Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-2030-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фефилов - Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие краткое содержание

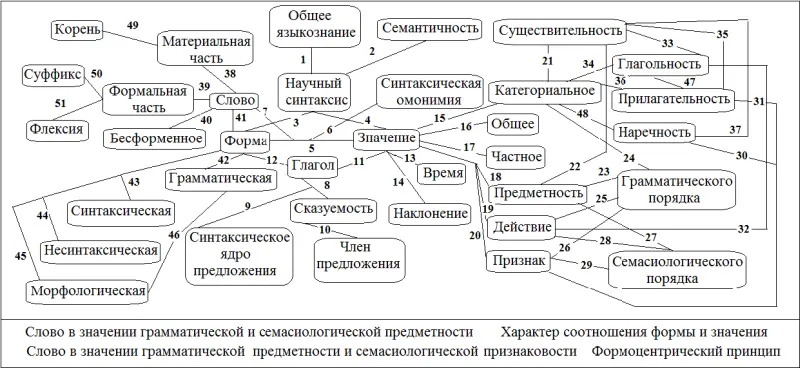

В книге представлены материалы лекций и семинаров по философским проблемам в лингвистике и общему языкознанию. В учебных текстах интерпретируются в исторической последовательности наиболее значимые лингвофилософские и философско-лингвистические взгляды на язык. К обучающим текстам прилагаются полиграммы обсуждаемых проблем.

Книга адресована преподавателям-языковедам, аспирантам лингвистических специальностей и студентам, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры гуманитарного профиля.

Феномен языка в философии и лингвистике. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По мнению автора, в любом глаголе заложена идея действия ("оттенок действия"), ср. сушу = делаюсухим, мочу = делаюмокрым, белю = делаюбелым, звоню = делаюзвон, удлиняю = делаюдлинным, утраиваю = делаютройным, усваиваю = делаюсвоим; белеется = показывает свою белизну;

"Мы имеем в категории глагола оттенок, который может совпадать со значением вещественной части слова ( ходит, бежит ), может расходиться с ним ( зеленеет, грустит ), может, наконец, противоречить ему ( ленится )".

Главенствующим для формы глагола является значение грамматического действия, ср. "В таких глаголах, например, как умер, родился, заболел, простудился, упал, ушибся и т. д., мы едва ли заметим „намеренные" действия. Нам смешна школьная формула что сделал? – умер . На самом деле эта формула грамматически безупречна".

Грамматическая и реальная "действенность" могут совпадать, ср. говорит, работает, поет, бьет , но могут и расходиться, ср. сидит, спит, молчит .

16. Частеречным значением прилагательных является значение «грамматического признака, или качества», которое соотносится не только с «семасиологическим» значением качества, но и с другими значениями – пространством, результатом действия, отношением и т. д.

"Спрашивая же какой , мы спрашиваем, очевидно, о качестве предмета. В этом и заключается значение категории прилагательного". Например: библиотечная, вялый, талый, мерзлый, тухлый, заржавелый, стоячий, висячий, кирпичный, сосновый . У отглагольных прилагательных идея действия нейтрализуется, ср.: "При словах заржавелый ключ нам прежде всего представляется цвет ключа, а не то, что он когда-то был чист, а потом заржавел". " Стоячая или висячая лампа – это прежде всего лампа, приспособленная по самой форме своей для стояния или висения; стоячая вода – это прежде всего вода, тинистая, затхлая, поросшая водорослями и т. д.". Судя по цитатам, автор пытается подвести под грамматическое качество, присущее прилагательному как части речи, обозначаемое качество. Все сопутствующие «вещественные значения» не берутся во внимание. Даже в прилагательных с вещественной основой, типа золотой, полотняный, льняной он ищет «оттенок качества», ср.: "Мы должны вникнуть в довольно тонкую разницу между выражениями золотое кольцо и кольцо из золота, каменный дом и дом из камня и т. д. При словах кольцо из золота мы представляем себе два предмета, совершенно отдельные: кольцо и золото . Эти два предмета в данном случае случайно слились, совпали в одном пространстве, и это-то и хотим мы выразить словами кольцо из золота . Но мы прекрасно сознаем при этом, что это отдельные предметы, что золото может быть и не в кольце , а кольцо может быть и не из золота . При словах же золотоекольцо мы представляем себе только один предмет – кольцо , а о золоте как об отдельном предмете не думаем". "Когда мы говорим какой , мы не называем никакого качества, потому что не знаем его, но мы показываем, что ищем мыслью качество, думаем о качестве".

Грамматическая и реальная "качественность" могут совпадать, ср. белый, черный, серый , но могут и расходиться каменный, читающий, четвертый .

17. Значение большинства грамматических категорий объясняется А. М. Пешковским, главным образом, в соответствии с формоцентрическим принципом – согласованием языковой формы с формальным вопросом или каким-то формальным (реже формально-семантическим) прототипом формы.

Ср.: Частеречные категории: Что это? – дом, камень, черника, чернота, высота, синева (неодушевленная существительность); Кто это? – человек, птица, гусь (одушевленная существительность); Что делает? – ходит, идет, работает, спит, стоит (глагольность)"; Какой? – черный, кирпичный, работающий, второй ; и др.

Категория рода: Он: конь, мальчик, дом, работник, рабочий (Мужской род); Она: лошадь, девочка, комната, работница, рабочая (Женский род); Оно: окно, сердце, зеркальце, полотно (Средний род).

Категория числа: Один/Одна/Одно: стол, конь/страница, синица/окно, пятно ; Много: столы, кони, страницы, синицы, окна, пятна .

Категория времени и вида: Что делает? – идет, летит, думает (Настоящее время); Что делал? – шел, летел, думал (Прошедшее время, несовершенный вид; Что сделал? – пришел, прилетел, подумал (Прошедшее время, совершенный вид); Что будет делать? – будет идти, будет лететь, будет думать (Будущее время, несовершенный вид); Что сделает? – придет, прилетит, подумает (Будущее время, совершенный вид).

Категория наклонения: Что делает реально? – пашет (Реальное, изъявительное наклонение); Что делал / сделал бы? – пахал бы, вспахал бы (Ирреальное, потенциальное или сослагательное наклонение); Делай/Сделай – паши! вспаши! (Повелительное наклонение).

Категория залога: Что делает кто-то? строит, читает, обрабатывает (Действительный залог); Что делается кем-то? – строится, читается, обрабатывается (Страдательный залог).

2.12. Фердинанд де Соссюр (1827–1913). Лингвистический структурализм

Ф. де Соссюр – основоположник структурного направления в языкознании. Его системный подход к языку характеризуется как семиологический, призванный изучать язык как особую знаковую систему. Он разделил лингвистику на внешнюю и внутреннюю. Внешняя лингвистика занимается, главным образом, описанием географических (диалектных) особенностей языка, внутренняя лингвистика призвана изучать имманентную структурную организацию языковых феноменов (без учета каких-либо внешних факторов, например, говорящего субъекта и обозначаемой действительности). Язык в структурной теории Ф. де Соссюра вычленяется из Речевой деятельности и противопоставляется Речи. Соответственно различаются два вида отношений языковых знаков – ассоциативное (вертикальное), или парадигматическое (у Н. Крушевского это ассоциативное отношение по сходству) и синтагматическое (линейное, горизонтальное) (у Н. Крушевского – ассоциативное отношение по смежности). Языковые элементы, связанные данными отношениями, модифицируют свое значение и приобретают определенную значимость в зависимости от окружения и позиции в ассоциативном плане или в речевой связке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: