Вячеслав Кириллов - Логика: учебник для юридических вузов

- Название:Логика: учебник для юридических вузов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Проспект

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-482-01672-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Кириллов - Логика: учебник для юридических вузов краткое содержание

В учебнике, подготовленном в соответствии с государственным образовательным стандартом для юридических вузов, учтены особенности преподавания курса логики студентам высших юридических учебных заведений. Использованы материалы из области правовых наук, показано значение логических законов, приемов и операций в работе юриста. Даны литература, предметный указатель и перечень логических символов.

Данное издание является шестым, переработанным и дополненным.

Учебник может быть использован не только студентами-юристами, но также студентами других гуманитарных специальностей.

Логика: учебник для юридических вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В правовых, политических и других контекстах дизъюнкция используется для раскрытия содержания и объема понятий, описания разновидностей правонарушений или санкций, описания составов преступлений и гражданских правонарушений.

Полная и неполная дизъюнкцияСледует различать полную и неполную дизъюнкцию.

Полным, или закрытым, называют дизъюнктивное суждение, в котором перечислены все признаки или все виды определенного рода. Символически это суждение можно записать следующим образом: < р ∨ q ∨ r>. Например: «Леса бывают лиственные, хвойные или смешанные». Полнота этого разделения (в символический записи обозначается знаком <...>) определяется тем, что не существует, помимо указанных, других видов лесов.

Неполным, или открытым, называют дизъюнктивное суждение, в котором перечислены не все признаки или не все виды определенного рода. В символической записи неполнота дизъюнкции может быть выражена многоточием: р ∨ q ∨ r ∨... В естественном языке неполнота дизъюнкции выражается словами «и т. д.», «и др.», «и тому подобное», «иные» и другими.

1. Какое суждение называется сложным? Приведите определение.

2. Какое суждение называется соединительным (конъюнктивным)? Какова зависимость истинности конъюнктивного суждения от истинности оставляющих его простых суждений (конъюнктов)?

3. Какое суждение называется разделительным (дизъюнктивным)? На какие виды делятся дизъюнктивные суждения?

4. Какова зависимость истинности строгой и нестрогой дизъюнкции от истинности составляющих их простых суждений (дизъюнктов)?

§ 2. УСЛОВНЫЕ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СУЖДЕНИЯ

Условным, или импликативиым [27] От лат. implico — тесно связываю.

, называют суждение, состоящее из двух простых, соединенных логической связкой «если..., то...». Например: «Если предохранитель плавится, то электролампа гаснет». Первое суждение — «Предохранитель плавится» называют антецедентом(предшествующим), второе — «Электролампа гаснет» — консеквентом(последующим). Если антецедент обозначить р, консеквент — q, а связку «если..., то...» знаком «→», то импликативное суждение символически можно выразить как р → q (если р, то q).

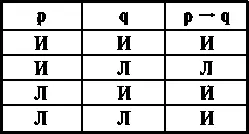

Условия истинности импликативного суждения показаны в таблице 5. Импликация истинна во всех случаях, кроме одного: при истинности антецедента и ложности консеквента (2-я строка) импликация будет ложной . Сочетание истинного антецедента, например, «Предохранитель плавится», и ложного консеквента — «Электролампа не гаснет» — является показателем ложности импликации.

Таблица 5

Истинность импликации объясняется следующим образом. В 1-й строке истинность римплицирует истинность q, или другими словами: истинность антецедента достаточна для признания истинности консеквента. И действительно, если предохранитель плавится, то электролампа гаснет в силу их последовательного включения в электрическую цепь.

В 3-й строке при ложном антецеденте — «Предохранитель не плавится» консеквент является истинным — «Электролампа гаснет». Ситуация вполне допустимая, ибо предохранитель может не плавиться, а электролампа может погаснуть в силу других причин — отсутствия тока в цепи, перегорании нити в лампе, замыкания электропроводки и т. д. Таким образом, истинность qпри ложности рне опровергает идею о наличии условной зависимости между ними, поскольку при истинности рвсегда будет истинным и q.

В 4-й строке при ложном антецеденте — «Предохранитель не плавится» ложным является и консеквент — «Электролампа не гаснет». Такая ситуация возможна, но она не ставит под сомнение факт условной зависимости ри q, ибо при истинности рвсегда будет истинным q.

В естественном языке для выражения условных суждений используется не только союз « если..., то...», но и другие союзы: «там..., где», «тогда..., когда...», «постольку..., поскольку...»и т. п. В форме условных суждений в языке могут быть представлены такие виды объективных связей, как причинно-следственные, функциональные, пространственные, временны'е, правовые, а также семантические, логические и другие. Примером причинно-следственных связей является суждение: «Если воду нагреть при нормальном атмосферном давлении до 100°С, то она закипит». Пример семантической зависимости: «Если число делится на 2 без остатка, то оно четное».

В юридических текстах в форме условных суждений нередко употребляют правовые предписания: разрешения, запреты, обязывания. Грамматическими показателями импликации могут служить, помимо союза «если..., то...», такие сочетания, как «при наличии..., следует...», «в случае..., следует...», «при условии..., наступает...»и другие. В юридических законах и иных текстах импликация может выражаться и без грамматических показателей. Например: «Тайное похищение чужого имущества (кража) наказывается...» или «Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается...» и т. п. Каждое изтаких предписаний имеет импликативную формулу: «Если совершено определенное противоправное деяние, то за ним следует правовая санкция».

В форме условных суждений нередко выражают логические зависимости между высказываниями. Например: «Если все преступное наказуемо, то не все наказуемое преступно». Или другой пример рассуждения: «Если верно, что некоторые птицы улетают осенью в теплые края, то неверно, что ни одна птица не улетает осенью в теплые края».

В условном суждении антецедент выполняет функцию фактического или логического основания, обусловливающего принятие в консеквенте соответствующего следствия. Зависимость между антецедентом-основанием и консеквентом-следствием характеризуется свойством достаточности. Это означает, что истинность основания обусловливает истинность следствия, т. е. при истинности основания следствие всегда будет истинным (см. 1-ю строку в таблице 5). При этом основание нехарактеризуется свойством необходимостидля следствия, ибо при его ложности следствие может быть как истинным, так и ложным (см. 3-ю и 4-ю строки в таблице 5).

Эквивалентным называется суждение, включающее в качестве составных два суждения, связанных двойной (прямой и обратной) условной зависимостью, выражаемой логической связкой «если, и только если..., то...». Например: «Если, и только если, человек награжден орденами и медалями ( р), то он имеет право на ношение соответствующих орденских планок ( q)».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: