Аркадий Гуртовцев - Думать или верить? Ода человеческой ослиности

- Название:Думать или верить? Ода человеческой ослиности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Энциклопедикс

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-7090-64-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Аркадий Гуртовцев - Думать или верить? Ода человеческой ослиности краткое содержание

Книга содержит философские очерки, в которых исследуются такие фундаментальные вопросы бытия мира и человека, как материя и сознание, тело и дух, разум и вера, знание и заблуждение, наука и религия, эволюция и творение, свобода и рабство.

Эта книга — о борьбе разума с человеческой глупостью, которая и сегодня продолжает править миром. Книга, обращаясь к сердцу и уму каждого мыслящего читателя, способна помочь развитию его аналитического, критического, научного мышления и защите от зомбирования со стороны различных сил общества, пытающихся превратить человека в бездумное и покорное существо.

Думать или верить? Ода человеческой ослиности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

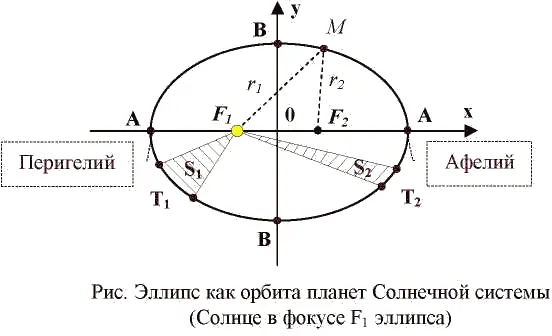

2) каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причем площадь секторов орбиты, описанная радиус-вектором планеты, изменяется пропорционально времени, т.е. S/S2=T/T2, где S 1,S2 – площади двух различных секторов, а T 1,T2 – времена прохождения планетой орбиты по соответствующим секторам (см. рис.). При T=T2 будет и S 1=S2, а так как при равных площадях секторов в эллипсе путь, пройденный планетой в секторе с большим радиусом – планета дальше от Солнца – будет меньше, то, следовательно, по мере приближения планеты к Солнцу, когда радиус-вектор уменьшается, она будет проходить в одно и то же время по своей

орбите больший путь, т.е. скорость движения планеты по орбите не остается постоянной, как при равномерном движении, а увеличивается – планета движется с положительным ускорением. Соответственно, при удалении планеты от Солнца ее орбитальная скорость уменьшается – планета движется с отрицательным ускорением, или замедляет свой ход. Например, для Марса орбитальная скорость в перигелии равна 26,5 км/с, а в афелии – 22 км/с при средней скорости 24,1 км/с, а для Земли средняя скорость равна 29,8 км/с и изменяется незначительно из-за малого эксцентриситета ее орбиты. У некоторых комет, обращающихся вокруг Солнца орбита настолько вытянута, что вблизи перигелия их скорость доходит до 500 км/с, а в афелии падает до 1 см/с;

3) квадраты времен обращения планеты вокруг Солнца относятся как кубы их средних расстояний от Солнца, т.е. (Тобр1/Тобр2)2= (ГсрЛ^)3, где Тобр1,Тобр2 – времена обращения первой и второй выбранных планет, тср1,гср2 – средние расстояния этих двух планет от Солнца. Если в качестве одной из сравниваемых планет выбрать Землю с известными гср1=1 а.е. и Тобр1=365,25 суток=1 год, то измерив Тобр2 второй планеты, можно по формуле гср2 = (Тобр22)1/3 определить ее среднее расстояние от Солнца. Например, для Марса Тобр2=1,88 земных года и по формуле получим гср2=1,52 а.е.

Позже эти законы получили свое физическое объяснение в механике Ньютона, который доказал, что все они являются следствием закона всемирного тяготения. Он их уточнил и, в частности показал, что движение небесных тел может происходить (в зависимости от их масс, расстояний и скоростей) не только по эллипсу, но и по гиперболе и параболе.

Заключение

Становление, распространение и утверждение гелиоцентрической идеи тесно связано не только с деятельностью и идеями выше рассмотренных ученых, но и других выдающихся мыслителей, астрономов, математиков и физиков, к числу которых принадлежат: итальянский философ и космолог Джордано Бруно (1548-1600; пропагандировал, защищал и развивал космологию Коперника, высказал идеи о вращении Солнца и его движении в пространстве, отстаивал концепцию бесконечной Вселенной и бесчисленного множества миров, распространил систему Коперника на другие звездные миры, утверждал об обитаемости звездных миров), итальянский физик и астроном Галилео Галилей (1564-1642; защищал и развивал гелиоцентрическую систему, построил первый телескоп, открыл горы на Луне, четыре спутника Юпитера, фазы Венеры и пятна на Солнце, выдвинул идею об относительности движения, установил законы инерции, свободного падения и движения тел по наклонной плоскости ), английский математик, физик и астроном Исаак Ньютон ( 1643-1727; открыл закон всемирного тяготения, с помощью которого объяснил движения небесных тел, сформулировал основные законы классической механики, открыл дисперсию света, исследовал интерференцию и дифракцию, развивал корпускулярную теорию света, разработал дифференциальное и интегральное исчисления), английский астроном и геофизик Эдмунд Галлей (1656-1742; составил первый каталог звезд южного неба, открыл собственное движение звезд, вычислил орбиты свыше 20 комет, доказал наличие периодических комет и предсказал появление в 1758 г. периодической кометы, названной „кометой Галлея“, исследовал земной магнетизм), английский астроном Уильям Гершель (17381822; построил первую модель Галактики, установил движение Солнца среди звезд, открыл в 1781 г. планету Уран и его 2 спутника, а также 2 спутника Сатурна), немецкий астроном Иоганн Галле (1812-1910; обнаружил в 1846 г. планету Нептун по координатам, вычисленным французским астрономом У. Леверье, открыл 3 кометы) и другие ученые.

Идея гелиоцентризма, в отличие от идеи геоцентризма, не стала для философии и астрономии новой „вечной“ догмой, а явилась лишь моментом, отразившим переход к долгожданному началу бурного научного постижения мира, в котором мы живем. Современная наука, освободившаяся, наконец-то, от пут религии и власти церкви (хотя они и сегодня предпринимают все усилия, чтобы обуздать научный поиск и проникновение разума в тайны природы), уверенными шагами устремилась в глубь познания Вселенной, все более убеждаясь в ее бесконечности, непрерывной эволюции, относительности и изменчивости всякого движения в ней. Представления о незыблемости, неизменности и постоянстве мира, вопреки библейской проповеди „что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем “ (Еккл.1), и как бы ни хотелось жрецам религии законсервировать эти представления на веки вечные, остались в прошлом. В сознании человека рассеялись небесные сферы, разделявшие Вселенную на изолированные друг от друга части, в том числе на изменчивый „подлунный“ и неизменный „надлунный“ мир, пропала внешняя сфера постоянных звезд, ограничивавшая Вселенную, исчезли неподвижные центры и равномерные движения небесных тел вокруг них по идеальным круговым орбитам.

Человеческий разум, просыпающийся после долгого религиозного забытия (но до сих пор еще в массах окончательно не проснувшийся), обнаружил во Вселенной бесконечное движение и превращение различных форм материи (вещества и поля), открыл всеобщую материальную связь мировых процессов (в том числе земных и космических) и начал выявлять их естественные фундаментальные закономерности. В новой Вселенной, расширенной почти на полтора десятка миллиардов световых лет, содержащей многие миллиарды галактик с триллионами звезд, пронизанной сильными электромагнитными и гравитационными полями, жесткими космическими лучами, не осталось места для жалкого человеческого бога. Человек очутился один на один с великой Вселенной и множеством других звездных миров, открытых в ней. Он уже не может, как раньше, спрятаться за спину своего выдуманного небесного идола, а вынужден распахнуть свой разум навстречу открытому Космосу, понять и принять новый, космический смысл своего существования. Пытаясь сохранить себя в этом новом, открытом, глобальном мире, человек вынужден к нему адаптироваться и изменять многие традиционные принципы и ценности своей жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: