Карл Кантор - Тринадцатый апостол

- Название:Тринадцатый апостол

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:5-89826-225-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Кантор - Тринадцатый апостол краткое содержание

Карл Кантор – известный философ, социолог, культуролог, эстетик, зарекомендовавший себя с давних лет как знаток жизни и творчества Владимира Маяковского. Продолжая исследование трагической судьбы поэтического гения, автор предлагает новаторский, фактологически оснащенный, не только эстетический, но и теологический и историософский анализ личности и жертвенного служения истине величайшего лирика и эпика, панегириста и сатирика ХХ столетия.

Автор книги впервые раскрывает неметафоричность самосознания и самочувствия Маяковского как тринадцатого апостола, его органическое освоение и претворение в собственном творчестве поучений ветхозаветных пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и заповедей Иисуса Христа. Русский поэт предстает в книге как наследник христианских светочей Ренессанса – Данте, Рабле, Микеланджело, Шекспира, Сервантеса. И одновременно – как продолжатель русского фольклора и традиций русской художественной литературы. Автор выясняет духовную близость творческих исканий и обретений трех гигантов русской поэзии – Пушкина, Лермонтова и Маяковского. Владимир Владимирович показан в книге в его творческом самоизменении – от футуризма до толстовской кульминации критического реализма, противостоящего идеологизированному «социалистическому реализму». Колумб новых поэтических Америк, оклеветанный как антикоммунист официозной критикой, был и остался в поэзии единственным хранителем идеалов Христа и Маркса. Читатель узнает из книги, чем на самом деле была Лениниана Маяковского и каков был его неравноправный диалог с партией и государством. Певец Октября очень скоро стал провозвестником третьей, послеоктябрьской революции – революции духа.

Тринадцатый апостол - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Жуковский и это двустишье исправил:

Вознесся выше он главою непокорной

Наполеонова столпа.

Такого столпа не было. Много поколений читателей были убеждены, что Пушкин имел в виду Вандомскую колонну, поставленную в Париже Наполеоном в честь своих побед в 1805 г. Так, цензура не оставляла в покое гениального поэта и после его гибели.

Академик Алексеев полагал, что Пушкин написал «Памятник» «только для того, чтобы успокоить сердце, умерить захлестывающие его через край чувства справедливого негодования, и он пытался заглянуть в будущее через головы своих недогадливых и неблагодарных современников, обращаясь непосредственно к потомкам» [117].

Так и Маяковский. Свою выставку «20 лет работы» поэт открыл словами: «Я человек решительный, я хочу сам поговорить с потомками, а не ожидать, что им будут рассказывать мои критики в будущем. Поэтому я обращаюсь непосредственно к потомкам в своей поэме, которая называется “Во весь голос”».

Задолго до выставки «20 лет работы», еще в 1923 г., в поэме «Про это» Маяковский предсказал, как его будут убивать. Представят убийство как дуэль. А дуэль и вправду была. Ее не следовало и выдумывать. Дуэль одного человека – Маяковского – со всем советским «обществом». Дуэль продолжительностью в двадцать два года.

Параграф первый

Дуэль Маяковского (Продолжение «Про это»)

Руки крестом,

крестом

на вершине,

ловлю равновесие,

страшно машу.

Густеет ночь,

не вижу в аршине.

Луна.

Подо мною

льдистый Машук.

Никак не справлюсь с моим равновесием,

как будто с Вербы —

руками картонными.

Заметят.

Отсюда виден весь я.

Смотрите —

Кавказ кишит Пинкертонами.

Заметили.

Всем сообщили сигналом.

Любимых,

друзей

человечьи ленты

со всей вселенной сигналом согнало.

Спешат рассчитаться,

идут дуэлянты.

Щетинясь,

щерясь

еще и еще там…

Плюют на ладони.

Ладонями сочными,

руками,

ветром,

нещадно,

без счета

в мочалку щеку истрепали пощечинами.

Пассажи —

перчаточных лавок початки,

дамы,

духи развевая паточные,

снимали,

в лицо швыряли перчатки,

швырялись в лицо магазины перчаточные.

………………………………………….

На помощь летящим в морду вещам

ругней

за газетиной взвейся газетина.

Слухом в ухо!

Хватай, клевеща! (4: 175, 176)

Так это и было. Вспомните, по заказу Ленина написанную Главагитпропом статью Сосновского, циркулярно разосланную по всем местным газетам Советского Союза с истошным воплем «Долой маяковщину!». Это был 1923 год. Год репрессий. Нетрудно догадаться, что ждало самого Маяковского. Не требование отказа от Нобелевской премии, не угроза высылки из России, а тюрьма, каторга, может быть, расстрел. И Маяковский не ошибся. Он не желал смерти. Он просил о пощаде:

И так я калека в любовном боленье.

Для ваших оставьте помоев ушат.

Я вам не мешаю.

К чему оскорбленья!

Я только стих,

я только душа.

А снизу:

– Нет!

Ты враг наш столетний.

Один уж такой попался —

гусар!

Понюхай порох,

свинец пистолетный.

Рубаху враспашку!

Не празднуй труса! —

Последняя смерть

Хлеще ливня,

грома бодрей,

бровь к брови,

ровненько,

со всех винтовок,

со всех батарей,

с каждого маузера и браунинга,

с сотни шагов,

с десяти,

с двух,

в упор —

за зарядом заряд.

Станут, чтоб перевесть дух,

и снова свинцом сорят.

Конец ему!

В сердце свинец!

Чтоб не было даже дрожи!

В конце концов —

всему конец.

Дрожи конец тоже.

То, что осталось

Окончилась бойня.

Веселье клокочет.

Смакуя детали, разлезлись шажком.

Лишь на Кремле

поэтовы клочья

сияли по ветру красным флажком. (4: 177)

Параграф второй

Глаза утопленника

Моя сестра, аргентинская поэтесса Лиля Герреро, возвращалась со спектакля «Баня» (может быть, последнего перед снятием с репертуара). Сестру узнал Маяковский, поздоровался с ней, и они, беседуя, пошли по бульвару. Шли не торопясь. Лиля трепетала. Она ведь шла рядом с обожаемым поэтом. Он узнал ее, хотя видел до этого мельком года два до того в Сочи. Сестра по фотографиям угадала его в автобусе, вскрикнула от неожиданности «О, Маяковский!», потом представилась ему. На этом они расстались. Еще до той случайной встречи Лиля прочитала всего Маяковского. Вспоминая об этом, писала: «Открытие его поэзии было для меня равносильно открытию нового мира… было достаточно прочесть его книги, чтобы полюбить его, понять судьбу мировой поэзии и, может быть, нечто более важное для меня – понять, что с этого момента определилась судьба моей собственной жизни» [118].

В. Маяковский. Москва, 1929 г.

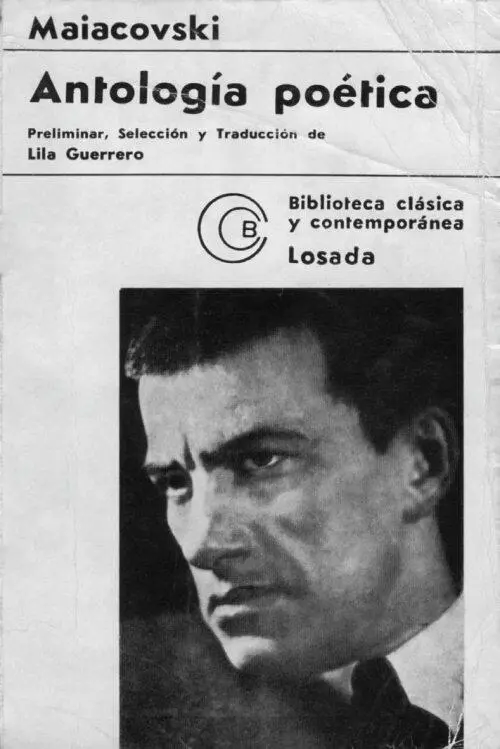

Обложка одной из книг переводов произведений В. Маяковского, сделанных Лилей Герреро. «Antologia роétiса. Maiacovski» (Buenos Aires: Losada, 1970)

Вернувшись в Аргентину, Лиля посвятила всю свою жизнь Маяковскому: перевела на испанский пять томов его сочинений – все поэмы, стихи, пьесы, прозу, письма, устраивала выставки в Латинской Америке, в Испании, во Франции, беря за образец выставку «20 лет работы», устроенную самим Маяковским в Москве за полтора месяца до своей гибели. Аргентина и другие страны Латинской Америки читали Маяковского в переводах Герреро. Лиля открыла Маяковского для аргентинского поэта Рауля Гонсалеса Туньена, для чилийского Пабло Неруды, кубинского Николаса Гильена, мексиканского Муньеса Готы. Сестра издала несколько сборников и собственных стихов, книгу одноактных пьес и рассказов, переводы книг русской дореволюционной и советской классики. Но главным делом своей жизни считала освоение творческого наследия Маяковского, написание проблемных книг о творчестве величайшего поэта. Лиля говорила: «Если бы моя жизнь не имела другого предназначения, кроме того, чтобы сделать Маяковского известным здесь, в Буэнос-Айресе, этого было бы достаточно, чтобы наполнить радостью мое существование». Вернемся, однако, в 1930 год. Лиля попала под обаяние не только поэзии Маяковского, но и самого поэта. Ей нравилась его могучая фигура микеланджеловского Давида, его огромные карие глаза, рассыпающиеся каштановые волосы, чувственные губы и волевой подбородок, виолончельные звуки его баритонального баса, его улыбка. И вот Лиля идет по московскому бульвару под руку с Маяковским. Он расспрашивает сестру об Аргентине, а сам погружен в какие-то невеселые мысли. Лиля заглядывает ему в глаза, глядит так, как играют в «гляделки» – пристально, не моргая… «“Почему Вы так на меня смотрите?” – спрашивает он. “Дело в том, – говорю ему, запинаясь, – я верила, что Вы Бог, а у Вас глаза утопленника”… Я не знала, что осталось всего несколько недель до 14 апреля» [119]. Много позже сестра покается: «Я видела его лунной ночью. Я слышала затихающий ритм сердца утопленника и ничего не сделала, чтобы спасти его. Простите меня» [120].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Вязовский - Тринадцатый апостол. Том I [СИ]](/books/1143654/aleksej-vyazovskij-trinadcatyj-apostol-tom-i-si.webp)

![Алексей Вязовский - Тринадцатый апостол. Том II [СИ]](/books/1143715/aleksej-vyazovskij-trinadcatyj-apostol-tom-ii-si.webp)