Алексей Никольский - Герои и антигерои русской революции

- Название:Герои и антигерои русской революции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Никольский - Герои и антигерои русской революции краткое содержание

Революция — это всякий раз прежде всего хорошо продуманная, тщательно организованная и спланированная деятельность достаточно многочисленных групп социально активных, твёрдо верящих в правоту своих замыслов и не отступающих перед постоянными и длительными неудачами людей (революционеров) по подрыву и последующему свержению существующих властно-политических структур с целью построения затем некоей идеальной системы государственного управления. И лишь во вторую очередь революция — это следствие политической несостоятельности властей и невыносимых тягот широких масс населения.

Герои и антигерои русской революции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так получилось, что именно тогда, в последних числах февраля и в первых числах марта 1917 года политические убеждения предельно последовательного Суханова и предельно непоследовательного Стеклова вошли в резонанс, и именно этот резонанс повернул ход истории в известном нам направлении. Стеклов «включил» свою харизму и обеспечил прохождение в Петросовете решения о поддержке Временного правительства «постольку, поскольку».

Сложно представить себе, как могли бы развиваться события, если бы такого человека как Стеклов не оказалось в тот момент в Петрограде или, к примеру, если бы в его буйную голову взбрело поддержать какую-нибудь другую мощную политическую идею и он стал бы столь же рьяно агитировать за неё (как это уже не раз бывало на его бурном революционном пути). Как обычно, я предоставляю моим читателям возможность поразмышлять над историческими альтернативами самостоятельно. Моя же задача — показать: Ю. М. Стеклов — подлинный герой русской революции , то есть человек, своими действиями впрямую повлиявший на ход истории нашей страны (да и всего мира) при прохождении её через бифуркационный период.

V. Всё, что вы хотели знать о Приказе № 1, но боялись спросить

Реализовать алгоритм двоевластия можно было, только опираясь на определённый ресурс. А самым действенным ресурсом во все времена была сила, ресурс принуждения. То есть, если Временное правительство (или кто-то особо брезгливый из его состава) отказалось бы принимать власть на условии «постольку, поскольку», у Исполнительного комитета должна была быть возможность настоять на своём. И эта возможность у него была.

Власть Петросовета и его Исполкома держалась на штыках взбунтовавшейся армии. Солдат знал, что это его Совет; солдат выбирал в этот Совет своего депутата или избирался сам; солдат доверял Совету свою судьбу, доверял решение вопроса о мире и вопроса о земле.

Но это доверие и эта поддержка не могли продолжаться вечно. Властная структура, которой были вручены доверие и поддержка солдатской массы, должна была их оправдывать. А оправдывать она их на первых порах не могла, потому что по изложенным выше причинам перевручила власть Временному правительству по формуле «постольку, поскольку».

Такая ситуация требовала какого-то нестандартного политического хода, который обеспечил бы безусловную поддержку Совету со стороны воюющей армии на возможно более долгий срок — такой, в течение которого можно было бы решить вопрос о новой структуре революционной власти и перейти к решению основного вопроса революции — вопроса о войне.

И такой нестандартный (не постесняюсь даже назвать его гениальным) политический ход был найден.

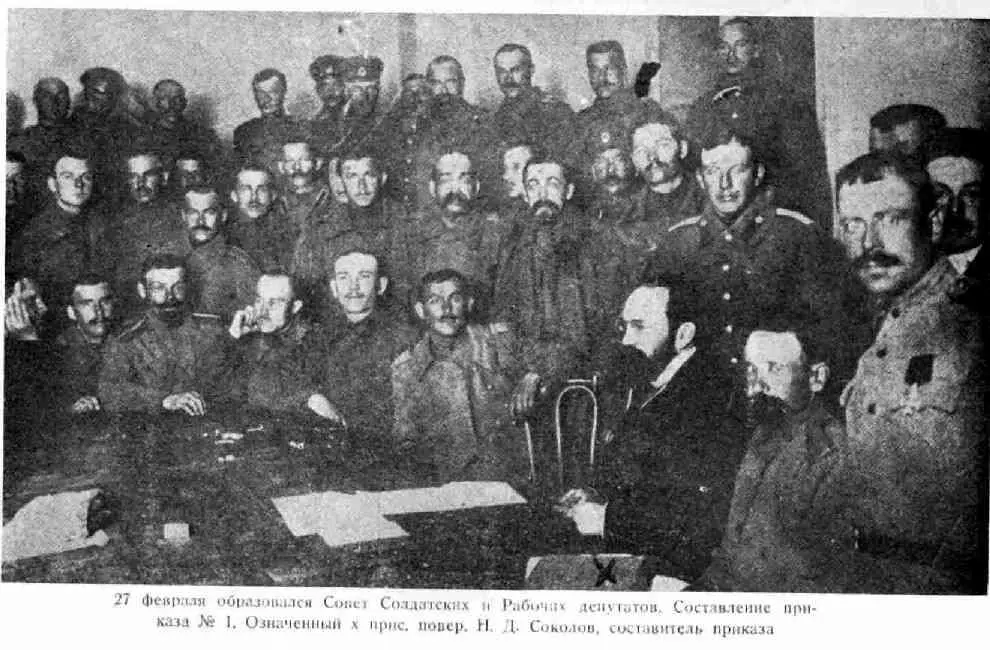

1 марта Исполком издал знаменитый Приказ № 1, явившийся прообразом последовавшей позднее Декларации прав солдата (см. Приложение 4). Приказ № 1 был напечатан в «Известиях Совета рабочих и солдатских депутатов» и в кратчайшие сроки распространён не только в частях революционного петроградского гарнизона, но и в действующей армии — по всем её низовым подразделениям.

Приказ № 1 недвусмысленно дал понять солдату, кто является настоящей революционной властью, и при этом властью народной, солдатской. И тем самым окончательно превратил в иллюзию власть ещё даже не приступившего к работе Временного правительства.

Таким образом, если мы сумеем выявить человека, в голову которому пришла столь замечательная идея, то мы найдём нашего следующего героя.

VI. Человек, «подаривший» армии Приказ № 1

Н. Н. Суханов в своих обстоятельных «Записках о революции» так описывает процесс создания Приказа № 1 :

«Стеклов еще делал доклад Совету „о власти“… Вернувшись за портьеру комнаты 13, где недавно заседал Исполнительный Комитет, я застал там следующую картину: за письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал. У меня в голове промелькнуло описание Толстого, как он в яснополянской школе вместе с ребятами сочинял рассказы.

Оказалось, что это работает комиссия, избранная Советом для составления солдатского „Приказа“. Никакого порядка и никакого обсуждения не было, говорили все — все, совершенно поглощенные работой, формируя свое коллективное мнение безо всяких голосований… Я стоял и слушал, заинтересованный чрезвычайно… Окончив работу, поставили над листом заголовок: „Приказ № 1“.»

(Суханов Н. Н. Записки о революции. Т.1. М., Политиздат, 1991. С.145.)

По Суханову выходит, что ни он сам, ни другой герой революции Стеклов не принимали никакого участия в подготовке этого знаменательного документа:

«Приказ этот был в полном смысле продуктом народного творчества, а ни в каком случае не злонамеренным измышлением отдельного лица или даже руководящей группы… Буржуазная пресса, вскоре сделавшая этот приказ поводом для бешеной травли Совета, почему-то приписывала авторство его Стеклову, который неоднократно открещивался от него, не виноватый ни сном, ни духом…»

(Там же.)И этим его показаниям нет никаких оснований не доверять. Нельзя, однако, согласиться с другим утверждением Суханова — с тем, что Приказ № 1 возник совершенно спонтанно, в результате самостоятельного политического творчества масс. Даже если отдельные вошедшие в текст формулировки действительно были предложены самими солдатами (это как раз вполне можно допустить), то сама идеяиздания такого документа, и именно в такой, с позволения сказать, организационно-правовой форме, должна была быть в массы кем-то вброшена.

И этот «кто-то» легко вычисляется. Его фамилию называет Н. Н. Суханов в цитированном выше отрывке. Это Николай Дмитриевич Соколов. Социал-демократ (меньшевик). Адвокат. Масон. Член так называемой контактной комиссии и участник всех переговоров с Временным комитетом Государственной думы по структуре будущей власти. Близкий друг и соратник Керенского — как по адвокатской деятельности, так и по масонской организации.

Я полагаю, что вследствие скрытности и конспиративности, присущей масонам, роль Н. Д. Соколова в русской революции остаётся до конца не проявленной. Но его участие в написании Приказа № 1 очевидно — см. указание Н. Н. Суханова. И я склонен думать, что роль Н. Д. Соколова отнюдь не сводилась к простому записыванию формулировок, предлагавшихся облепившими его солдатами. Я так полагаю, что без Н. Д. Соколова борьба за права солдат могла пойти совсем по иному пути — по пути заявлений и деклараций, например, но не по пути издания приказа, обязательного для исполнения … Впрочем, тут я опять сваливаюсь в историческую альтернативистику — а задача настоящих заметок совсем иная. И потому я просто предоставлю читателям самим поразмышлять над тем, как могли бы сложиться взаимоотношения Петросовета и армии, если бы герой революции Н. Д. Соколов не вбросил в солдатскую массу идеюПриказа № 1, а затем добросовестно не записал поступившие предложения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: