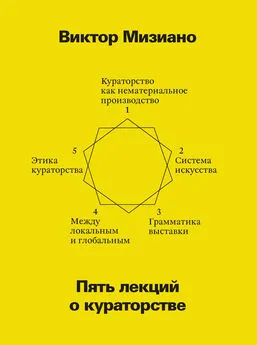

Виктор Мизиано - Пять лекций о кураторстве

- Название:Пять лекций о кураторстве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-167-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Мизиано - Пять лекций о кураторстве краткое содержание

Книга известного арт-критика и куратора Виктора Мизиано представляет собой первую на русском языке попытку теоретического описания кураторской практики. Появление последней в конце 1960-х – начале 1970-х годов автор связывает с переходом от индустриального к постиндустриальному (нематериальному) производству. Деятельность куратора рассматривается в книге в контексте системы искусства, а также через отношение глобальных и локальных художественных процессов. Автор исследует внутреннюю природу кураторства, присущие ему язык и этику. Прочитанный впервые как цикл лекций в московском Институте УНИК текст книги сохраняет связь с устной речью и сопровождается экскурсами в профессиональную биографию автора.

Пять лекций о кураторстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кураторство как судьба

Сообщество, созданием которого занимается куратор, не стоит понимать как нечто аморфное, где сингулярности растворены друг в друге. Задача куратора не сводится к тому, чтобы производить согласие, а общее не означает гомогенное. Мы уже говорили, что деятельность куратора по формированию сообществ является политической: создание новых форм жизни всегда взрывает установившийся порядок. Но это же справедливо не только для кураторского проекта и системы искусства, но и для жизни сообщества в целом. Проект интересен и важен тем, насколько он сможет выявить заключенные в сообществе противоречия. Ошибочно думать, что удачный проект – тот, который предложит умиротворенную и гармоничную картину искусства. Напротив, интересным будет тот проект, который вскроет заключенные в сплотившемся вокруг него сообществе реальные противоречия. Для описания политики Жак Рансьер использовал два термина – la police, то есть некий установившийся политический порядок, и la politique, под которым он понимал проявление заложенных внутри этого порядка разногласий. Таким образом, если la police близка тому, что мы называли моралью, то этика скорее узнает себя в la politique, то есть в постоянном вскрытии внутренних разногласий. Если воспользоваться еще одним заимствованием из современной политической теории, то, вслед за Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф, мы можем сказать, что сообщество может создать общее только в том случае, если оно основывается на вскрытых конфликтах. Вскрывать конфликты и значит делать выставку политически.

Отсюда следует трудноразрешимая проблематичность кураторской этики. Запуская проект, куратор фактически провоцирует конфликт, конечного разрешения которого он не может предусмотреть, но при этом обязан нести за него ответственность. И речь идет не только о внутреннем конфликте (творческом конфликте участников проекта и их произведений), но и о конфликте внешнем. Как мы уже говорили, куратор, будучи посредником между институцией, произведением и публикой, потенциально всегда находится в конфликтной ситуации, посредничать в которой он обязан, но разрешить которую не в состоянии. Ведь система искусства – это всегда la police, а подлинная выставка – всегда la politique. Отсюда следует еще одна неизбежная проблема. Если система – это la police, а проект – la politique, то любой состоявшийся проект является результатом компромисса. Стоил данный компромисс кураторский усилий, удалось ли куратору сохранить то, ради чего он шел на риск, – заранее предусмотреть невозможно. А потому, с одной стороны, никто не может гарантировать, что, рискнув и просчитавшись (и совершив таким образом этическую ошибку), он не перестанет в результате быть куратором. Но, с другой стороны, если куратор не сталкивается с риском, значит он не куратор. Ведь если он не рискует, то просто следует моральным установлениям, и необходимость этического выбора перед ним не стоит. А если он не сталкивается с риском и необходимостью выбора, то находится вне этики. Этика, в отличие от морали, не имеет априорных нормативов, этика – это всегда поиск, или, как говорил Саймон Критчли, размышление и эксперимент над самим собой. Этики, как завершенной в себе данности, нет, она всегда – процесс обретения этического опыта.

В заключение признаем и то, что мы не можем с математической точностью дать ответ, насколько искренен был куратор в каждом совершенном им выборе. Мы не в состоянии достоверно установить, в каком случае он проявил подлинные чувства и убеждения, а в каком – продемонстрировал нам очередной цинический перформанс; в каком случае он был ведом поиском opportunities, а в каком – этического опыта. Однако из последовательности пережитых куратором рисков и совершенных им актов выбора мы можем вывести закономерность, которая есть не что иное, как биография. Именно биография и проистекающая из нее репутация позволяют судить, в какой мере то, что делал куратор, относится к этическому опыту. Читая его биографию, мы можем сказать, следовал ли куратор моральным установлениям и, соответственно, шел по пути карьеры, – или же им руководил этический опыт, и, следовательно, он выбрал судьбу.

Примечания

1

См.: Heinich N. Harald Szeemann. Un cas singulier. Entretien. Paris: L’ÉCHOPPE, 1995.

2

Кураторский опыт Сигелауба достаточно полно представлен на его сайте: http://www.lef matrix.com/siegelaub.html; здесь же имеются и материалы его проекта July August September 1969 (http://www.lef matrix.com/julyaugsept.html).

3

О кураторском каноне см. специальный номер The Canon of Curating // Manifesta Journal. Journal of contemporary curatorship, № 11. Amsterdam-Milano, Silvana Editoriale, 2011.

4

Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: АСТ, 2004.

5

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец социального прогнозирования. М.: ИД Basic Books, 2001.

6

Там же.

7

Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.

8

См.: Мизиано В. Институционализация дружбы // Художественный журнал, № 28/29, 2000, с. 39–46; или в: Мизиано В. «Другой» и разные («Other» and Diverse). М.: Новое литературное обозрение, 2004.

9

10 curators. A Conversation on the Internet // Fresh Cream. London: Phaidon Press, 2000, с. 10–18.

10

Гилен П. Курируя с любовью, или Призыв к нефлексибильности // Художественный журнал, 2011, с. 25–33.

11

Лаццарато М. Предприятие и неомонадология // Логос, № 4 (61), 2007, с. 168–198.

12

Горц А. Нематериальное знание, стоимость и капитал. М: Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010.

13

См.: Tazzi P. L. Short Report on My Former Involvement in Raising Little Monsters // Manifesta Journal. Journal of contemporary curatorship. Amsterdam-Milano, Silvana Editoriale, № 4. P. 16–23.

14

Обрист Х. У. Краткая история кураторства. М.: Aд Маргинем Пресс, 2012.

15

Адорно Т. В., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М., СПб.: Медиум, Ювента, 1997.

16

Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

17

Гройс Б. Коммунистический постскриптум. М.: Ад Маргинем, 2007.

18

Buchloh B. Conceptual Art 1962–1969: From the Aes hetics of Adminis ration to the Critique of Ins itutions // Oc ober 55 (Winter 1990).

19

Мизиано В. «Гамбургский проект»: прощание с дисциплиной. История проекта // Художественный журнал, № 48/49, 2003, с. 58–63, или в: Мизиано В. «Другой» и разные («Other» and Diverse). М.: Новое литературное обозрение, 2004.

20

http://www.artmonthly.co.uk/magazine/site/article/curator-and-artist-by-alex-farquharson-october-2003.

21

Гилен П. Художественная сцена: производственная ячейка экономической эксплуатации? // Художественный журнал, № 82, с. 35–36.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Зигмунд Фрейд - Психопатология обыденной жизни. Толкование сновидений. Пять лекций о психоанализе [сборник]](/books/1099895/zigmund-frejd-psihopatologiya-obydennoj-zhizni-tolk.webp)