Анна Федорова - Власть над Сетью. Как государство действует в Интернете

- Название:Власть над Сетью. Как государство действует в Интернете

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0890-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Федорова - Власть над Сетью. Как государство действует в Интернете краткое содержание

О роли государства в развитии современных медиа спорят многие. Одни считают, что государство приходит в интернет с единственной целью — разрушить его. Другие указывают на неизбежное поражение государственной власти в борьбе с вездесущими цифровыми структурами и активистами.

Задача этой книги состоит в том, чтобы рассказать о реальном положении дел в сфере отношений между государством и интернетом. И авторы — известный общественный деятель Кристина Потупчик и политолог Анна Федорова — весьма грамотно справились с этой сложной задачей, изложив анализ в самой простой и доступной каждому читателю форме. Впервые в полном объеме так популярно и познавательно представлен анализ опыта сосуществования и сотрудничества государства, общества и интернета.

Узнай новое о сайтах, на которых сидишь ты! Учись раскручивать себя! Доноси свои идеи в массы! А хочешь — становись видным политиком! Все правила игры на интернет-пространстве — в этой книге!

Власть над Сетью. Как государство действует в Интернете - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4. Постоянное присутствие в Сети. Одним из важных эффектов политической деятельности нового порядка является генерация иллюзии постоянного присутствия политика в интернете в виде развернутых непротиворечивых историй. Быстрый рост рынка мобильных устройств особенно способствует этому, поскольку пользователь со смартфоном гораздо чаще обращается к новостной ленте соцсетей. Политик предстает как произвольно потребляемый по желанию пользователя сериал вместо политика-образа, структурированного и застывшего.

5. Персонификация. Данная особенность особенно важна для индивидуальных политических агентов. Политик в коммуникации Web 2.0 — не столько знак неких идей, замыслов или интересов. Он является индивидом, наделенным большим числом неполитических атрибутов и активностей, доступных прямому наблюдению. Также персонификация актуализирует иную ролевую модель, и вместо напряженной оппозиции «политик-гражданин» предлагает сценарий равенства двух пользователей Сети. Это порождает иные перспективы оценок и диалога. Политику сложно верить, но легко верить ровеснику или земляку, который, как и ты, пил кофе с утра, а вечером заказывал пиццу. Обратной стороной феномена персонализации политики является то, что сегодня фокус внимания аудитории сосредотачивается на индивидуальных чертах политиков, а не на острых темах или политических партиях.

6. Интерактивность. Политическое действие предпринимается с двух сторон, политический диалог подразумевает ответную активность со стороны политического потребителя. Персонификация повышает уровень вовлеченности в общение, и эффект интерактивности выше в персонализированных сценариях коммуникации. Было выяснено, что и то и другое положительно влияет на уровень политического участия [184] http://ejc.sagepub.com/content/28/1/53.short

.

7. Открытость. Новые медиа заменяют представительную демократию «открытой». Именно концепт открытости кажется многим исследователям ключевым для переопределения отношений общества и власти [185] http://www.jedem.org/article/view/66

. Несоответствие критерию открытости резко отрицательно расценивается в контексте политического присутствия в интернете. Открытость определяется как нечто «доступное для понимания, ознакомления, оценки, пользования, распространения и изменения как можно более разнообразным индивидам и сообществам» [186] http://opendefinition.org

. Подробнее об этом см. третий раздел книги.

8. Измеряемость. Материалы, опубликованные в социальных сетях, остаются там, а не исчезают, как листовки или телепередачи. Возможность мониторинга, учета и анализа всей полноты онлайн-политики дает мощный инструмент обеим сторонам нового политического процесса: как политическим институтам, так и рядовым пользователям. Сервисы для мониторинга и аналитики содержимого блогов и сайтов множатся и совершенствуются с каждым годом, визуализируя онлайн-политику в режиме реального времени. Теперь все действия и заявления политиков вечно хранятся в интернете, а это значит, что нельзя сделать вид «я этого не говорил» и резко сменить курс. Это повышает требования к стратегии политика и требует от него более взвешенных суждений, в противном случае всегда найдется наблюдатель, который предъявит фрагмент цифрового архива из прошлого.

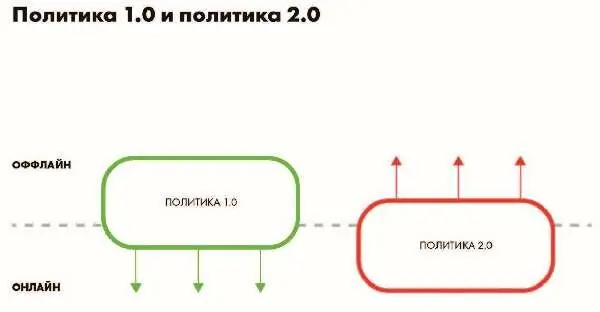

Наряду с политикой Web 2.0, обязанной своими особенностями социальному интернету, в самом пространстве интернета по-прежнему осуществляются традиционные политические действия, использующие интернет как один из каналов массмедиа. Такие действия можно назвать Политикой 1.0. Действия сегодняшних агентов интернет-политики чаще всего являются комплексными, сочетающими особенности Политики 1.0 и Политики 2.0. Но наиболее передовые решения (как показывает опыт последних американских политических кампаний) связаны все-таки со следующим этапом развития политических действий. Мы — в онлайне и офлайне — наблюдаем процесс перехода от Политики 1.0 к Политике 2.0.

Если Политика 1.0 — это вспомогательные действия в онлайне по законам офлайна, то Политика 2.0. — это такие действия в онлайне, которые ведут к переходу в офлайн, при этом постепенно перестраивая сам офлайн по законам онлайна. Успешный перевод действий из онлайна в офлайн — главная задача Политики 2.0.

Кампания 2.0. Необходимые элементы избирательной кампании в интернете

В общем виде кампания 2.0 может быть описана с помощью метафоры. На первом этапе политику необходимо появиться в интернете, бросить зерно своего присутствия в плодородную почву новых медиа. Далее это зерно должно прорасти, обильно удобренное денежными вливаниями и умело сформированным контентом, создавая новые системы связей. Так оно начинает распространяться за пределы себя и за пределы кампании — на другие площадки интернета и за его пределы. Результаты этих действий — реальное голосование за кандидата в день выборов, или сбор средств, или мобилизация различных форм политического участия.

Обобщая имеющийся успешный опыт проведения избирательных кампаний в интернете, можно выделить несколько слагаемых успеха:

1. Создание архитектуры кампании в интернете, системы взаимосвязанных площадок в различных сегментах Сети: основного сайта кампании, личного сайта кандидата, системы аккаунтов в социальных сетях, партнерских и аффилированных проектов и т. д. Цель этой единой системы состоит в привлечении внимания пользователя путем присутствия во всех привычных ему интернет-пространствах.

2. Генерация контента (наполнение архитектуры кампании) — создание и наращивание информационных активов (контента) для взаимодействия с внешней средой интернета и ее ключевыми игроками. Этот элемент кампании 2.0 во многом наследует черты офлайн-политики и Политики 1.0, для которых характерно стремление к эффективному распространению максимального количества позитивной информации о себе и негативной информации о конкурентах. Спецификой контента в Политике 2.0 становится активное участие самих пользователей в его генерировании и распространении. Особенность распространения контента в кампании Web 2.0 связана с изменением модели отношений между штабом кампании и СМИ. Теперь это не отношения «заказчик-исполнитель», а равноценное партнерство двух взаимозаинтересованных медиапроектов. При этом в ситуации выборов президента сегодня существует уникальная возможность сделать площадки кампании в качестве «суперСМИ», на порядок более читаемыми и посещаемыми, чем страницы самых влиятельных медиа. Уникальной особенностью избирательных кампаний в контексте распространения контента в эпоху web 2.0 становится «вирусный эффект», который служит двигателем наиболее эффективного и совершенно бесплатного PR в социальном интернете.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: