Знание - сила, 1998 № 01 (847)

- Название:Знание - сила, 1998 № 01 (847)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание - сила, 1998 № 01 (847) краткое содержание

Знание - сила, 1998 № 01 (847) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

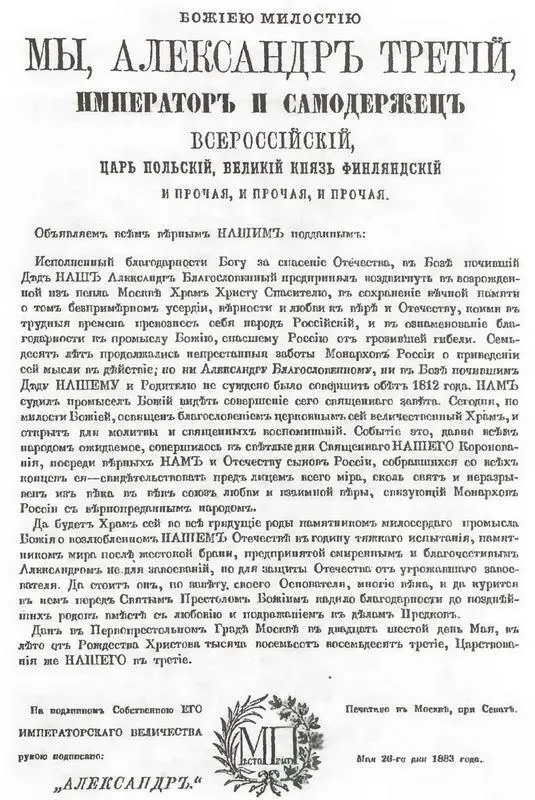

• Манифест императора Александра III об открытии и освящении в Москве храма Христа Спасителя, объявленный 26 мая 1883 года в дни коронования императора на царство

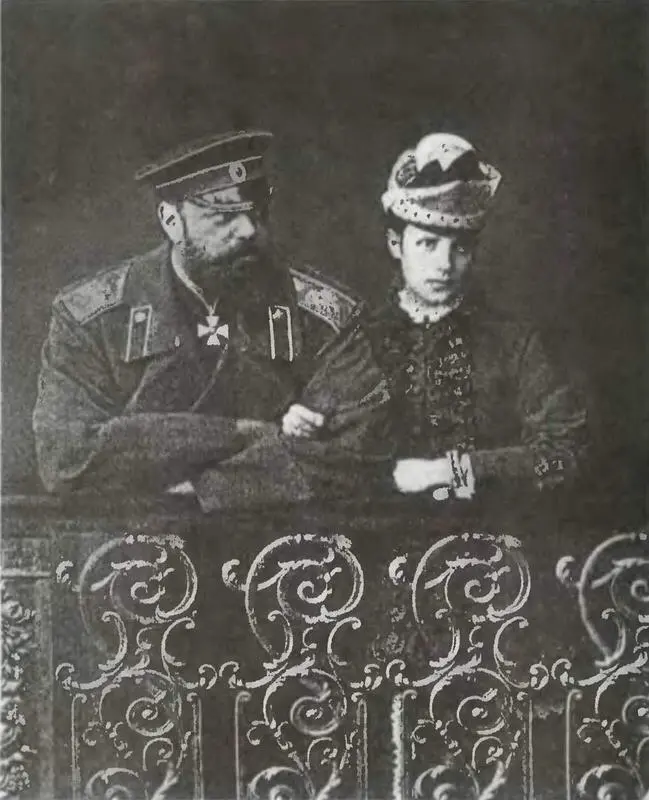

• Цесаревич Александр Александрович и цесаревна Мария Федоровна 1875 год, Санкт-Петербург

В своем бережении рубля, в своей работе на благо, на благополучие своей страны его очень поддерживала жена Мария Федоровна. Она тоже трудилась, не покладая рук. Под ее. покровительством активно действовал Институт императрицы Марии, в ведении которого находились учебные заведения, воспитательные дома, приюты для обездоленных и беззащитных детей, богадельни.

Очень значительными были число и состав благотворительных обществ и учреждений, куда немалые средства вкладывала царская семья. Только в Петербурге и его окрестностях их насчитывалось более семнадцати. Среди них — Благотворительное общество Церкви всем скорбящим Божьей матери при Обуховской больнице, Мариинский институт для слепых девочек и Институт взрослых слепых девиц, Община сестер милосердия Святого Георгия, Мариинский родовспомогательный дом и находящаяся при нем школа повивальных бабок, Свято-Троицкая община сестер милосердия и другие. В Москве и Московской губернии было также не менее десяти подобных учреждений. Среди них — Общество попечения о детях лиц, ссылаемых по судебным приговорам в Сибирь, и состоящий при нем Приют цесаревны Марии, Братолюбивое общество по снабжению неимущих квартирами, приют для неизлечимых больных, Александро-Мариинский дом призрения в Сергиевом Посаде Московской губернии. Благотворительные учреждения императрицы Марии находились практически во всех наиболее крупных городах Российской империи: в Ярославле, Пскове, Петрозаводске, Вологде, Владимирской и Тамбовской губерниях, Орле, Нижнем Новгороде, Риге, Ковно и многих других городах [6 Позже, в марте 1917 года, когда Временное правительство начало шаг за шагом ликвидировать институты царской романовской России к в том числе различные благотворительные общества и учреждения, оно, однако, не решилось ликвидировать Институт императрицы Марии].

Постепенно росло благосостояние населения. Вот цифры: в год смерти Александра III (1894) вклады в сберегательных кассах России превышали 330 миллионов, в то время как в год его воцарения (1881) эта сумма едва достигала 10 миллионов рублей.

В годы царствования Александра III в значительной степени была восстановлена российская армия после той дезорганизации, которая произошла вследствие русско-турецкой войны конца семидесятых годов.

Следует сказать, что он ненавидел муштру (это к слову-штампу «солдафон»). Будучи часто участником военных смотров, Александр Александрович (еще не царь) резко критиковал муштру и изнурительные учения, которые применялись в русской армии. 19 июня 1879 он писал жене: ...«генерал Гурко смотрел вчера стрельбу артиллерии... Нас продержали там с 1 ч до 8 ½ часов вечера...

...Смотр был очень утомительный и несчастные солдаты порядочно утомились, а главное остались целый день без обеда и еды, потому что вышли из лагеря в 7 часов утра, сделали более 20 верст и вернулись домой после II 1/ 2вечера! Я не понимаю, что за надобность у Гурко так мучить людей»...

И все-таки главная заслуга Александра 1П была в другом. Россия за тринадцать лет не была втянута ни в одну войну — вот что, пожалуй, самое важное. «Александр III,— писал Витте,— умел внушить за границей уверенность, с одной стороны, в том, что он не поступит несправедливо по отношению к кому бы то ни было, не пожелает никаких захватов; все были покойны, что он не затеет никакой авантюры.

Его царствование не нуждалось в лаврах; у него не было самолюбия правителей, желающих побед посредством горя своих подданных, для того чтобы украсить страницы своего царствования. Но об императоре Александре 111 все знали, что не желая никаких завоеваний, приобретений, никаких военных лавров, император никогда, ни в каком случае не поступится честью и достоинством вверенной ему Богом России».

И далее писал С. Ю_ Витте: «Император Александр III был великий император.., он обладал благороднейшим — мало сказать благороднейшим,— он обладал именно царским сердцем. Такое благородство, какое было у Александра III, могло быть только, с одной стороны, врожденным, а с другой стороны — не испорченным жизнью...»

Он не был ни либералом, ни реакционером. По свидетельству генерала В. И. Гурко, Александр III «твердо стоял на почве охранения самодержавия.., был строгим блюстителем закона, законности и установления правил и порядка»[ 1В. И. Гурко. Царь и царица. Париж, 1927 год].

Он понимал, что для России реформы совершенно необходимы, и в этом был прямым наследником своего отца, но понимал также, что здесь реформы всегда непопулярны и процесс изменения будет долгим и трудным. По мере сил он старался его ускорить и во многих делах своих преуспел.

В 1892 году Александр III заболел. Заболевание почек — возникшее, как считали современники, в результате ушиба, полученного им во время крушения императорского поезда в Борках, когда он спас свою семью, удержав на плечах падающую крышу вагона-ресторана,— прогрессировало очень быстро. 20 октября 1894 года в возрасте 49 лет он скончался на руках у императрицы в Ливадии. «Надо только удивляться, что сердце человеческое может вынести подобное волнение! — писала великая княгиня Ольга Константиновна (двоюродная сестра Александра III, жена греческого короля Георга 1) своему брату великому князю Константину Константиновичу,— императрица убита горем; с каждым днем это горе становится тяжелым, потеря ощущается все больше, пустота ужасная! Конечно, один Господь может утешить, исцелив такую душевную боль он умер как он жил: просто и благочестиво».

А теперь, вернувшись «к штампам и стереотипам», попробуем объяснить хотя бы некоторые из них в отношении Александра III.

Вспомним, в конце царствования Александра II у цесаревича Александра Александровича созрело убеждение и необходимости созыва земских соборов — идея вполне демократическая и прогрессивная. Кроме того, скажем, что реформаторская деятельность отца происходила на глазах сына Александра. По многим позициям они были единомышленники. И не случись трагического убийства, вряд ли можно было бы сомневаться, каким курсом пошла бы страна. Однако кровавое убийство отца в день подписания им конституции изменило взгляды и суждения сына на многие вопросы государственной политики. Не смог он подписать освобождение и убийцам своего отца! Будучи глубоко нравственным и религиозным человеком, не мог он допустить террористическую деятельность как воздействие на политические структуры государства, тем более, когда это касалось личности царя, помазанника Божьего. Думается, именно здесь необходимо искать истоки его так называемого консервативного курса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: