Знание-сила, 2008 № 12 (978)

- Название:Знание-сила, 2008 № 12 (978)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 12 (978) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 12 (978) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но порой новые времена приносят заимствования не слов, которые можно «переварить» в соответствии с собственными представлениями, и язык умеет это делать — а сами представления, фрагменты иной картины мира. Например, реклама призывает: Наслаждайтесь! Фруктами, отдыхом за границей, новыми ботинками или новым матрацем, или — фантастическая новость для русского языка! — просто «наслаждайтесь с кока-колой»!

Или так: «Наполни день приключениями!» — это из рекламы автомобиля. Что это значит? Что с утра машина не заведется, потом я застряну в пробке, потом меня «подрежут», сомнут мне крыло, и принесет мне это приключение соблазнительная блондинка за рулем другой машины? В американской картине мира «приключение» — что-то забавное, неожиданное, но приятное, родственное тому, что означает непереводимый на русский язык «фан». В русском языке «приключения» тоже не лишены неожиданности и соблазна для решительного, любопытного человека, это что- то интересное (есть еще до революции основанная серия книг «Библиотека приключений»), но достаточно рискованное и связанное обычно с какими-то неприятностями. Вряд ли стоит пожелать себе день, полный приключениями.

— Может, изменится отношение к приключениям?

— Не знаю, пока это просто неудачная реклама — но такие неудачи как-то очень цепляются друг за друга, как-то все время происходят в одном направлении. Они размывают нашу картину мира.

Ф. Бродилкин (по Интернету)

Железной рукой-по языку!

Специалисты уверяют, что регулировать жизнь языка — в отличие от жизни его носителей — невозможно: это самостоятельная, саморазвивающаяся система, которая подчиняется только внутренним законам. Полно, так ли?

Сорят тут всякие, засоряют наш Великий, Могучий и Прекрасный. Что ж, на них и управы никакой нет?

Есть, конечно. И есть рецепты, как манипулировать сознанием подданных именно с помощью языка. Самый знаменитый повторен многократно на разных сайтах — замечательный рецепт новояза, изложенный Оруэллом в антиутопии «1984». Вот как это излагается в Википедии ( http://ru.wikipedia.org/wiki). Старый английский, основа новояза, делится на три словаря: повседневный, в котором «не было слов, позволяющих рассуждать о абстрактных концепциях», а оставшиеся слова очищены «от неясностей и смысловых оттенков»; идеологический, специально сконструированный, самый главный и словарь для специалистов, состоящий исключительно из научных и технических терминов. Словарный запас языка сводился к минимуму, а вместе с ним и возможности свободного мышления (кстати, слово «свободный» на новоязе употреблялось исключительно в оборотах типа «туалет свободен» и никаких иных смыслов не имело). Все слова, связанные с понятиями «свобода» и «равенство», заменялись одним словом «мыслепреступление»; с сексом «для удовольствия» — «зло- секс», с понятием «объективность» — «старомыслие» и т.д. «В результате даже если у человека возникала мысль, связанная с одним из этих понятий, у него не было слов, позволяющих как- то выразить ее значение, кроме тех, которые означали лишь то, что эта мысль вредна».

Слова, изменяя своему прямому назначению, начинали лгать: «Министерство правды» занималось фальсификацией истории, а каторжный лагерь назывался «лагерем радости». Слова без конца сращивались друг с другом до состояния аббревиатур, что совсем не характерно для «старого» английского, зато очень популярно в немецком и русском-советском. Грамматика упрощалась предельно, чтобы хоть какую-то мысль, тем более — разветвленную, поместить в оставшиеся конструкции было невозможно. На радость школьникам все похожие слова изменялись по родам-числам-падежам одинаково, и из любого слова легко образовывалось любое другое.

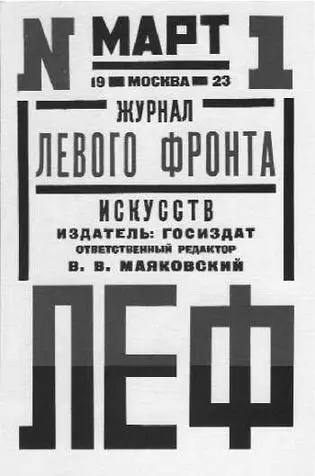

Плакаты А.Родченко, 1923 год

Все это, конечно, утопия, пусть и «анти»; но Оруэлл не зря при написании романа изучал опыт пропаганды в фашистской Германии и в СССР: ему удалось нащупать самые болевые точки языка, воздействуя на которые, можно обуздать способность человека не просто к самостоятельному мышлению, но и к полноценному мышлению вообще. Такое активное целенаправленное воздействие на язык у нас началось в 30-е годы и продолжалось до конца советской власти. (В Google 11 400 ответов на запрос «советский новояз».) При этом советский народ остался в глубоком убеждении, что он — продолжатель великой русской культуры, ее носитель и хранитель, и что он может говорить (при случае) на великом языке этой культуры. Как раз печальная судьба русской классической литературы в советской школе может служить великолепной иллюстрацией того, что при соответствующей обработке никакое богатство мировой и национальной культуры не спасет последующие поколения от заточенного под определенным углом недомыслия. В Интернете выложена книга Корнея Чуковского «Живой, как жизнь» ( http://vivovoco.rsl.ru), отдельная глава которой посвящена технике и практике оскопления литературы с помощью школьных учебников и сочинений; можете также посмотреть, как эту тему убийственно остроумно развивает представитель более позднего поколения директор Института лингвистики РГГУ Максим Кронгауз ( http://magazines. russ.ru/nz/).

Советский новояз состоял из чудовищной смеси гремучей идеологической лозунговости и суконного канцелярита, владеть которым учили в школе (по популярности в Интернете тема канцелярита почти не уступает «советскому новоязу»: 13 800 ссылок в Google). В этом была практическая необходимость, ибо справки, заявления, анкеты, формализованные автобиографии составляли основной вид рукописного творчества советского человека. Этими следами эпохи забиты архивы, и это действительно лицо эпохи. Сам язык унаследован от дореволюционного чиновного слога — над ним и в позапрошлом веке смеялись.

Все же чиновный язык не составлял лица дореволюционной эпохи, поскольку сосуществовал рядом с литературным, с фольклором и регионализмами, с жаргонами и профессиональными языками. Но самое главное — никому не приходило в голову принимать чиновный канцелярит за язык культуры.

Неграмотные, потом долгое время полуграмотные бывшие крестьяне были уверены, что язык пропаганды, изливавшийся на них сплошным потоком из радиоприемников и со страниц газет, и уважаемый ими письменный язык документов и есть язык культуры. Все, кто хотел продвинуться в этой новой городской жизни или хотя бы уничтожить следы своего деревенского происхождения — как следы принадлежности к низшей касте, терпеливо осваивали этот язык. Так терпеливо и настойчиво, что он прирастал к ним. Их детей обучали этому же языку как главному: языку политической лояльности, к демонстрации которой сводилась практически вся сфера публичного словоговорения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: