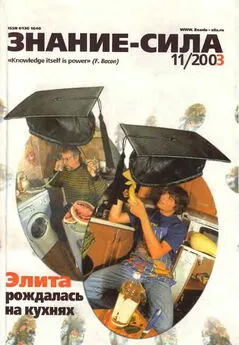

Знание-сила, 2003 №11 (917)

- Название:Знание-сила, 2003 №11 (917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2003 №11 (917) краткое содержание

Знание-сила, 2003 №11 (917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Прежние способы истолкования языковых фактов никуда не годятся — нужно начинать все с самого начала... Очевидно, что смех в христианстве возможен. Более того, крайне необходим, жизненно важен. Но он обращен не против человека, а против дьявола, нечистой силы, бесов. Цель юродивого — быть тайным воином Христа и... высмеивать бесов. Чем дальше, тем менее понятна нам эта реальность. Более того, она внушает (будем откровенны) какие-то странные чувства: может, это просто игра ума, воображения? Но факт существования юродивых остается фактом, с этим же не поспоришь. Значит, надо признаться самому себе, что перед тобой нечто похожее на не открытый еще материк, населенный неизвестными племенами, у которых свои законы существования... Чтобы проникнуть в этот затерянный мир, удержаться в нем, я должен на время пребывания в нем отказаться от своих культурных стереотипов и принять этот мир таковым, каков он есть сам для себя, в собственных границах миропонимания...

Итак, юродивый сражается с бесом. Это надо понимать буквально символически. Один пример такой борьбы. Андрей Цареградский, византийский святой, образец для подражания русских юродивых, идет... в публичный дом. Прямо скажем, не лучшее место для святого. Но что это с ним?.. Он переоделся и выглядит вполне пристойно! Блудницы не замечают ничего необычного в посетителе и начинают свое блудное дело. Конфуз в том, что на этого «франта» ничего не действует, он нечувствителен, как дерево или камень. Изнурившись в борьбе с его бесстрастием, одна блудница поняла наконец, что он переодетый святой. В этот момент он рассмеялся. Андрей увидел то, что никто из смертных не мог увидеть, — плачущего беса, причитающего, что в этом греховном мире он может всяким «обладать», а этот... смеется («ругается») над ним, то есть глумится, издевается. Андрей рассмеялся, потому что на голове плачущего беса он увидел солому, смешанную с калом и пеплом. Бес издавал дурной запах, жижа стекала по лицу... Сила беса обернулась его бессилием. Тайна дьявола не в том, что он силен, а в том, что «изгнил и немощен». Немошь и претензия на бытийную власть — вот что смешно для юродивых, которые своим смирением перед Богом и людьми достигают победы над злом...

Открывая иную источниковую реальность, мы обнаруживаем в ней не созвучие с современностью, а инобытие культуры. Что же это дает нам? Глубокое понимание себя, совсем других...

— Значит, речь идет не о диалоге между историком и прошлым (о чем писал А.Я. Гуревич), а о монологе того, кого мы изучаем? Правильно ли я поняла?

— И да, и нет. Диалог историка с «прошлым» — это не разговор двух людей в кафе за чашкой чая. Мы привычно понимаем диалог как свободное общение равных собеседников. У историка — не живой процесс общения, а опосредованный опыт. Чтобы достичь состояния «диалога», ученому-гуманитарию необходимо сильно потрудиться.

Не уверен, что последователи М.М. Бахтина верно понимают своего учителя, сомневаюсь, что диалог есть универсальное средство познания человеческой культуры. Во всяком случае, с моей точки зрения, для историка, изучающего иную культуру, диалог — конечная фаза исследования, завершенный опыт реконструкции. Пока я занимаюсь исследованием, я не знаю, к чему оно меня приведет! В нашем историко-феноменологическом методе присутствует тезис о беспредпосылочности историка. Он должен уметь временно отказаться от собственной идентичности во имя Другого. Речь не идет о том, что историк перестает быть собой. Освобождение себя от собственных установок помогает увидеть очевидность авторского самосознания в изучаемой культуре.

Наша цель — понимание чужой одушевленности. Человек прошлого имеет право на полногласный монолог. Собственно говоря, историческая феноменология и есть сама историческая наука, которая изучает очевидности культурного опыта прошлого. Эти очевидности понятны только их современникам, историкам же чрезвычайно нелегко реконструировать миф другого сознания.

Парадокс современной мировой науки заключается в том, что она, возвышаясь над гигантским слоем очевидностей, не хочет их видеть.

— Мне кажется, что у вас серьезные разногласия с А.Я. Гуревичем, который, насколько я знаю. стремится понять человека прошлого именно через современность, а историю понимает как проявление «коллективного неосознанного»... И все же, почему так важно знать «прошлое»? Насколько мы вообще его можем знать, ведь дошли до нас фрагменты, осколки. Собираются ли они в полномасштабную картину? Или мы обречены верить, что она «собирается» без всяких на то оснований?

— Мы имеем дело с тем, что осталось. Такова специфика подлинной, а не мнимой исторической науки. Я бы даже усилил ваши сомнения: человек — это определенного рода бесконечность, которую невозможно никакими источниками воскресить. Грустно? Да. Но представьте себе на минуту, что мы чудесным образом обладаем всей полнотой информации. С чем мы столкнемся? Тоже со своего рода бесконечностью, которую нельзя понять, потому что наш ум ограничен.

Я не согласен с теми, кто отделяет «действительность прошлого» от источников. Источники в наших руках—это и есть само прошлое. Источники содержат внутри себя подлинную реальность — ее реконструкцией занимается историческая феноменология. В чем здесь своеобразие метода?

Традиционно считается, что мы воскрешаем «прошлое» при помощи наших вопросов. Историк вопрошает, памятник культуры отвечает. Но — не прямо.

Любая культура содержит в себе такие смысловые коллизии, которые не только непонятны, но даже не всегда переводимы на метаязык науки. Как же открыть сферу целеполагания человека, если содержание вопроса нам недоступно?..

Помните рассказ Р. Шекли («Ask a Foolish Question»)? Удивительно точная иллюстрация к нашему разговору. Где-то во Вселенной был создан Ответчик, знавший ответы на все вопросы. Он знал природу вещей, почему они такие, а не другие. Ответчик мог ответить на любой вопрос, но заданный правильно. Он хотел отвечать! Ждал, когда человечество придет и спросит его... Из разных углов Вселенной стали стекаться мыслящие существа, одни размером в звезду, другие — обычные люди. Кто-то хотел спросить: «Что такое жизнь?», «Что такое смерть?», кто-то, говоривший на языке оллграт, мечтал понять наконец, почему он и его народ заняты сбором «багрянца», кому-то не давала покоя мысль, что их жизнью управляет закон «восемнадцати»... Словом, каждый из них нашел в бесконечном космосе свою дорогу к Ответчику. Их всех ожидало великое огорчение. Ответчик не мог ответить на вопрос, что такое «жизнь», потому что вопрос лишен смысла; под «жизнью» Спрашиваюший подразумевает частный феномен, объяснимый лишь в терминах целого. Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. Историк-феноменолог ищет в имманентной реальности письменных текстов то. чего еще не знает...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: