Наука и жизнь, 1999 № 01

- Название:Наука и жизнь, 1999 № 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наука и жизнь, 1999 № 01 краткое содержание

Наука и жизнь, 1999 № 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К сожалению, в заочных конференциях в значительной степени утрачивается эффект межличностного общения, так как современные средства коммуникации, позволяющие проводить виртуальные встречи одновременно большому количеству людей в режиме «реального времени», пока еще мало кому доступны. По этой же причине значительно замедляется процесс вынесения коллективных решений электронного собрания. Однако все остальные возможности научных встреч, проводимых в традиционной форме, могут быть реализованы в полной мере.

Преимущество же заочной формы проведения конференций – возможность широкого привлечения специалистов практически любой, как широкой, так и сколь угодно узкой области науки из самых дальних районов мира при минимальных финансовых затратах. Основная доля бюджета таких мероприятий приходится на затраты по изданию сборников тезисов докладов и на почтовые расходы по их рассылке. Это же обстоятельство обуславливает достаточно малый размер организационных взносов участников.

Проведение республиканских электронных научных конференций «Современные проблемы информатизации» под эгидой Комитета по науке и высшей школе, администрации Воронежской области и Международного университета компьютерных технологий стало доброй традицией. Уже первая из них, состоявшаяся в 1996 году, собрала более ста пятидесяти участников из Волгограда, Воронежа, Иванова, Москвы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Томска и Ярославля. Опыт оказался удачным, и в последующих конференциях (в 1997 и 1998 годах) состав участников значительно расширился.

К сожалению, активное развитие заочных конференций во многом сдерживается потому, что далеко не все работники науки имеют возможность пользоваться электронной почтой. Так, опыт проведения конференции «Инфузории в биотестировании», в которой приняли участие более ста человек из семи стран мира, показал, что возможность использовать в своей работе электронную почту есть лишь у 40 процентов участников из стран СНГ, а активно ею пользуются не более 20 процентов. Второй сдерживающий момент – отсутствие в России нормативных актов, которые придавали бы статьям, помещенным в сети Интернет, статус полноценной научной публикации.

В помощь энтузиастам, которые пожелали бы организовать и провести заочную конференцию, рекомендуем специальную литературу: Басс Э. М., Жукова И. П., Богомолова Л. Ф. Пособие для участников международных научных конференций. М.: Наука, 1988.

Положение о докладах и протоколах научных конференций. Бюл. ЮНЕСКО для библиотек, 1962, т. 16, № 3, с. 117-129.

Распространение материалов научных конференций. Бюл. ЮНЕСКО для библиотек, 1962, т. 16, № 4, с. 173-184.

Сборник правил по созыву и проведению конференций. Париж. ЮНЕСКО, 1964.

Кандидат биологических наук Д. ВИНОХОДОВ, доктор технических наук О. КРАВЕЦ.

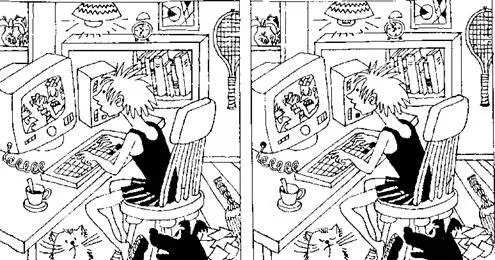

15 Отличий

На первый взгляд оба эти рисунка одинаковы. На самом деле у них 15 отличий.

Рис. Э. Смолина.

Побеждая время

(См. 2-3-ю стр. цв. вкладки.)

В прошлом году первый в России государственный музей национального изобразительного искусства – Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге отметил свое 100-летие.

В Русском музее императора Александра III (так он назывался первоначально) было собрано около полутора тысяч экспонатов да примерно пять тысяч икон хранилось в коллекции христианских древностей.

Сегодня в Государственном Русском музее около четырехсот тысяч единиц хранения. Эта сокровищница требует постоянной заботы сотрудников музея.

Особое место здесь принадлежит реставраторам. Они, в отличие от хранителей и научных сотрудников, вторгаются в материальную и изобразительную структуру произведения, возвращая первозданную красоту.

М. МАЛКИН, заведующий сектором теории и истории музейной реставрации Государственного Русского музея.

Что есть реставрация?

История отдела реставрации, естественно, неотделима от истории Русского музея. Экспонаты, поступавшие в музей, зачастую имеют плохую сохранность. Именно поэтому уже в начале XX века «организуется реставрационная мастерская для работ по поддержанию и укреплению разрушающихся икон». Для реставрации произведений станковой масляной живописи привлекались на договорных началах специалисты Эрмитажа. С деятельностью реставрационных мастерских музея были тесно связаны многие выдающиеся представители отечественной культуры, виднейшие знатоки изобразительного искусства, профессионалы музейного дела. Их участие в заседаниях реставрационного совета музея, заинтересованное обсуждение, аргументированные предложения по работе с памятниками во многом определили лицо и своеобразие петербургской школы реставрации.

В наши дни разное понимание целей и задач реставрации проводит линию водораздела, по одну сторону которой – реставрация и консервация, по другую – «воссоздание», «реконструкция», «возобновление».

Теория реставрации последнего времени склоняется к принципам консервации. Исходя из этой посылки, можно сформулировать основное понятие как теории, так и практики научной реставрации: художественная ценность присуща лишь оригиналу; поэтому «целью реставрации должна быть консервация и раскрытие оригинала от позднейших, искажающих его поновлений, обеспечение его сохранности для передачи последующим поколениям».

Отдел реставрации Русского музея включает тринадцать различных мастерских. Расскажем о некоторых из них.

Работа по реставрации средневековой живописи – а это в основном иконы – велась в музее практически непрерывно, за исключением военных и нескольких послевоенных лет. Полное возобновление деятельности мастерской в 1954 году связано с именем выдающегося реставратора Николая Васильевича Перцева (1902-1981). Вместе с реставратором Самуилом Федоровичем Коненковым они во многом переосмыслили технологические методы реставрации.

Известно, что, написав икону, художник покрывал изображение олифой (вареное льняное масло). Этот покровный слой имел защитные функции, а сама картина приобретала более интенсивное звучание. Но беда в том, что через сорок-пятьдесят лет олифа темнела, становилась непрозрачной, а от многочисленных свечей и лампад на поверхности иконы появлялся слой копоти.

Поверх потемневшего изображения новый художник писал новую картину, которую покрывал очередным слоем олифы. И так происходило несколько раз.

В конце XIX – начале XX века начался активный процесс расчистки древних икон от поздних записей. Реставраторы торопились открывать древнюю живопись, не думая об ее консервации, сохранении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: