Знание-сила, 2002 №07 (901)

- Название:Знание-сила, 2002 №07 (901)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2002 №07 (901) краткое содержание

Знание-сила, 2002 №07 (901) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Богатым завидует большинство (и само признает это в опросах). Казалось бы, это нормально. Но какая именно зависть? Ближе всего к богатству как предмету зависти по частоте упоминаний оказывается удача, а дальше – высокий статус. Можно полагать, что перед нами скорее «зрительская», чем деятельная («белая») зависть. И почему-то очень редко завидуют умным, сильным или свободным, независимым – должно быть, тоже потому, что это деятельные ценности. А зрительская зависть легко превращается в агрессивную, «черную».

Достаточно чуть изменить формулировку вопроса (например, добавить нечто, заведомо не вызывающее симпатии: «недавно разбогатевшие» и «во главе банков, фирм»…), и зависть попадает в ряд с резко негативными оценками: каждый второй скажет, что эти люди вызывают раздражение, гнев, возмущение.

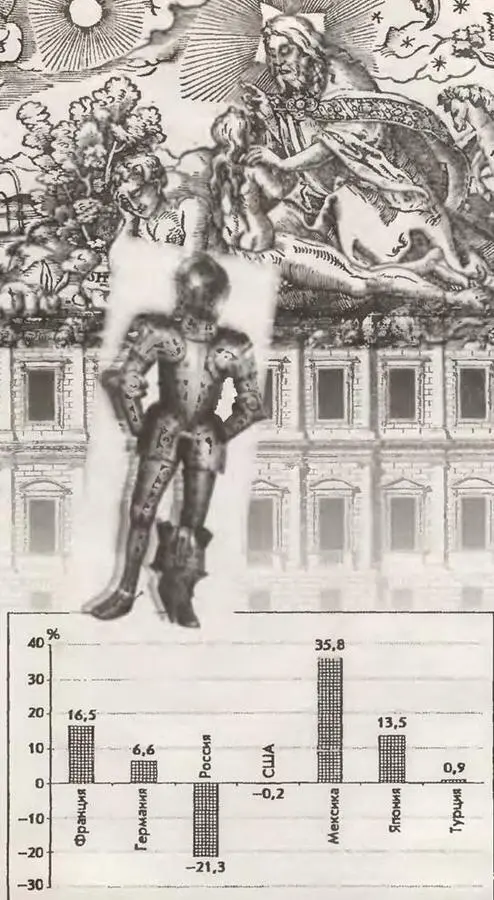

«История различных стран и культур» (в % к числу опрошенных в каждой стране; март 1995 г.)

Между «простыми» и «продвинутыми», элитарными группами – высокий, почти непроходимый барьер. Более или менее современные формы богатства, благосостояния, свобод не выросли на родной почве, а как бы свалились на голову человеку, привыкшему к иной общественной иерархии. Даже став более или менее привычными, эти феномены остаются чужеродными и сомнительными.

В различных типах обществ у элит разные функции. Элита традиционного общества (старого русского, старого китайского) поддерживает статические образцы порядка и ценностей иерархии. В этой роли, да и по своему воспитанию и способу организации элита смыкается с правящей бюрократией или сословной системой власти. В условиях «догоняющей» модернизации какая-то часть элиты (а если модернизацией руководит государство, то вместе с бюрократией и даже под ее началом) внедряет и адаптирует новые, заимствованные извне образцы поведения и ценностей. В обществах, которые принято относить к развитым, социальная модернизация не становится особым типом деятельности, а элита обеспечивает многообразие и обновление этих образцов. Обособленность и миссионерская роль элиты (в частности, интеллектуальной) теряет смысл.

Одна из особенностей современной России в том, что элитарные группы постоянно пытаются совмещать функции модернизирующих и традиционных элит в условиях, когда подобное сочетание стало бесплодным. Иными словами, российская элита больше не может предложить обществу образцы, которым оно захотело бы следовать, в том числе и в потреблении.

С «чужими» образцами тоже не так все просто. За последние десять лет люди в нашей стране узнали о внешнем мире, многие – на собственном опыте, больше, чем за предыдущее столетие. И большинство относится к этим переменам весьма одобрительно.

В то же время исследования показывают, что настороженность, опасения, иногда и прямая враждебность к правительствам, деловым кругам, массовой культуре западных стран сохраняется и даже по некоторым позициям усиливается. Продолжают действовать стереотипы времен холодной войны по отношению к НАТО, например; к этому добавляется недовольство займами, кредитами, недоверие к иностранным бизнесменам, фирмам, банкам, благотворительным фондам. Так парадоксально сосуществуют тенденции сближения и отгораживания от остального мира. «Западный» образец виден простым глазом, но не пробуждает массового желания ему подражать.

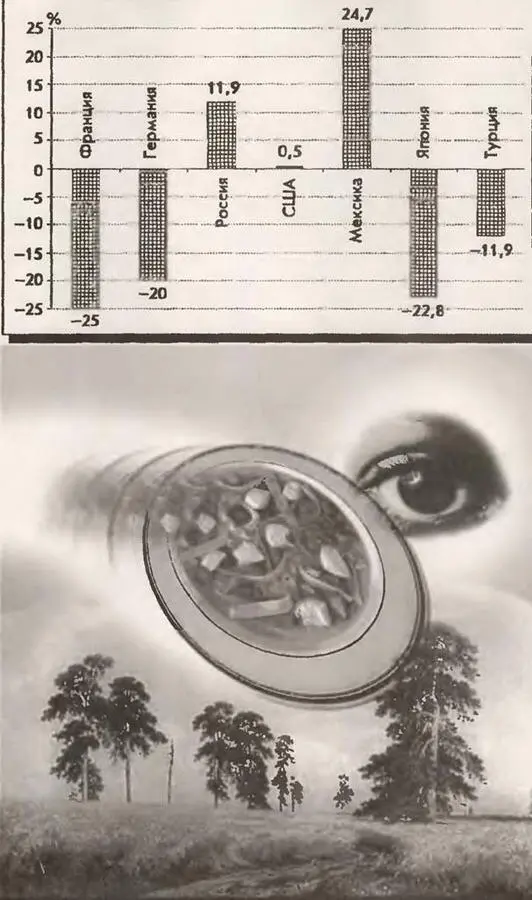

«Необъяснимые явления, оккультизм, НЛО» (в%к числу опрошенных в каждой стране; март 1995 г.)

Переход к потребительскому обществу состоит в том, что культура перестает быть по преимуществу системой внешних запретов, превращаясь скорее в набор рекомендаций. Которые могут быть более назойливы, чем запреты.

Дмитрий Шушарин культуролог, публицистИнформационная «витрина» европейско-американского образа жизни стала доступной еще советскому обывателю во второй половине 80-х годов, после падения «железного занавеса». В начале 90-х годов, после падения Берлинской стены и всех перемен, за этим последовавших, нашему человеку стал доступен и «прилавок» сегодняшней мировой цивилизации с ее выбором товаров, услуг, комфорта. Но никоим образом не «кухня», не «фабрика» (я имею в виду прежде всего «социальную фабрику», то есть ту систему общественных отношений, которая делает возможным современный уровень производства и потребления, в том числе и современный уровень культуры труда, запросов). Надежды на то, что с открытием двери в мир удастся без проблем сразу перенести на родную землю не только привлекательные «плоды», но и способы их выращивания, не оправдались. Более того, именно близкое знакомство с чужим образом организации жизни показало, сколь высок «барьер», реально отделяющий нас от мира сегодня. Отсюда – шок, раздражение, комплекс неполноценности, новые попытки самоизоляции…

Примерно то же произошло в общественном мнении и по отношению к «западным» институтам и ценностям. Прямые связи (визиты, знакомства) с этими институтами – при демонстративном принятии парламентских «лейблов» – опять-таки показали масштабы разрыва между реально действующими политическими механизмами «здесь» и «там».

В последнее время общественное мнение как будто довольно легко поворачивается от симпатий к демократии к поддержке авторитарного популизма. Этот сдвиг представляется легким потому, что он давно был подготовлен. Демократические тенденции и лозунги никогда не были закреплены ни массовым участием в политической жизни, ни организованностью политических сил, ориентированных на демократические ценности. Демократическая модель, «вброшенная» в массовое сознание в конце 80-х годов, оказалась слишком сложной, а потому и «чужой» для большинства населения. После десятилетия «ельцинских» перемен и кризисов это большинство жаждет порядка и покоя – в тени «сильной руки». При всей смутности массовых представлений о содержании желанного «порядка» одна его черта очевидна: это порядок, наводимый «сверху», при пассивной покорности большинства и при отсутствии деятелей и движений, которые были бы способны предложить иной, собственно демократический образец порядка. Мнения о полезности диктатуры в 2000 году разделились почти поровну: 40 процентов «за» при 43 – «против».

Авторитарный, в том числе и авторитарно-популистский, порядок всегда проще, примитивнее, ниже по уровню организации по сравнению с демократическим. Он сводит управление к командованию, подменяет политический авторитет простым насилием (судебным, полицейским, военным). Готовность – пока, впрочем, вполне декларативная – принять подобное упрощение составляет сегодня важнейший признак ограниченности, «потолка» человека и времени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: