Знание-сила, 2002 №07 (901)

- Название:Знание-сила, 2002 №07 (901)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2002 №07 (901) краткое содержание

Знание-сила, 2002 №07 (901) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К XIII веку там жили до 6 тысяч человек.

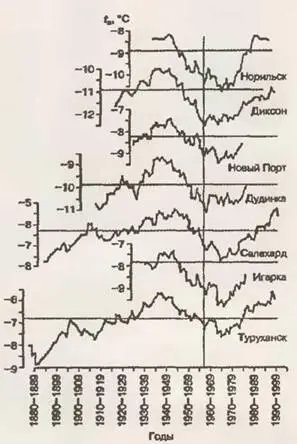

Рис. 2. Многолетний ход температуры воздуха по метеостанциям Западной Сибири

С XIII века снова началось похолодание, поселения в Гренландии постепенно были брошены колонистами. В XVI – XVIII веках наступил так называемый малый ледниковый период, средняя годовая температура воздуха понизилась на 1,5 – 2 градуса (по сравнению с современной), увеличился ареал морских льдов, разрастались горные ледники.

С середины XIX века началось новое потепление, фиксируемое уже постоянными инструментальными наблюдениями. Эта восходящая ветвь осложнена еще более мелкими по амплитуде и длительности периода (примерно 30 лет) волнами, которые хорошо видны на рисунке 2.

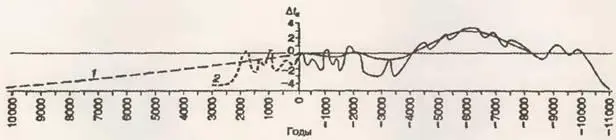

Геологические данные показывают, что и длинно-, и средне-, и короткопериодные климатические циклы наблюдались на протяжении всей истории Земли. Поэтому имеются достаточные основания считать, что колебательный характер изменения климата – это естественное свойство его развития и что оно сохранится и в будущем. Сохранится, по-видимому, и весь спектр климатических циклов. Отсюда важнейший вывод: по тому, как развивался климат в последние 10 тысяч лет, можно предположить, как он будет развиваться в некотором будущем. Это показано на рисунке 3.

О причинах колебания климата специалисты спорят. Привлекаются геотектонические причины, например перестройка в расположении материков и океанов. Так, теплый климат в меловом периоде был обусловлен, как считается, дрейфом континентов, в результате которого практически все континенты располагались только в низких и умеренных широтах. Около этих континентов формировались теплые океанические течения, которые направлялись в сторону полюсов, проникали в высокие широты и прогревали там водные массы (подобно современному Гольфстриму).

Сейчас все более популярной становится астрономическая концепция, опирающаяся на хронологическое соответствие между похолояаниями-потеплениями и циклическим изменением солнечной инсоляции. А солнечная инсоляция, в свою очередь, связана с циклическими изменениями орбитальных параметров Земли. Эта концепция была предложена югославским ученым М. Миланковичем еще в 1939 году, а начиная с шестидесятых годов она все больше подтверждалась фактическими наблюдениями и математическими расчетами. Она хорошо объясняет длинно- и среднепериодные циклы изменения климата.

Короткопериодные циклы связывают с изменениями самой солнечной активности, которые происходят через «посредника» – магнитное поле Земли. Здесь наиболее четко выделяются 11-, 22-летние и вековые – 80-110-летние циклы.

Рис. 3. Отклонения температуры воздуха от современной за последние 10000 лет и прогноз ее дальнейшего хода

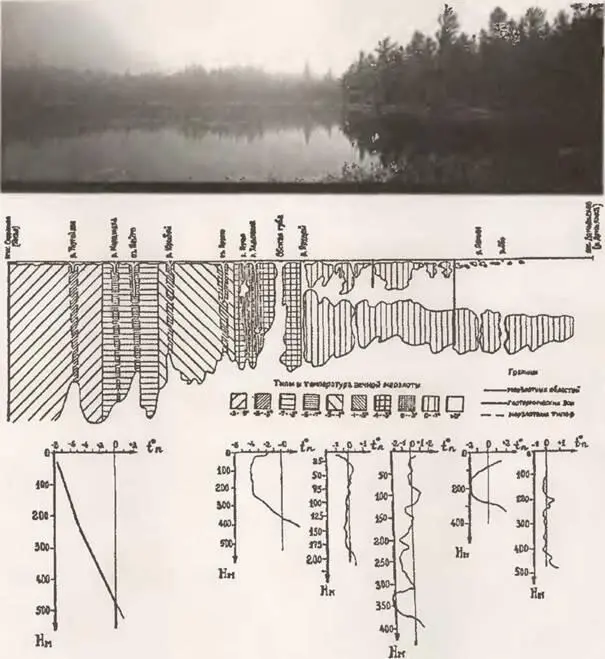

Конечно, вечная мерзлота реагирует на изменение климата, и связано это с проникновением колебаний температуры воздуха в горные породы. Глубина такого проникновения находится в прямой зависимости от длины и амплитуды периода колебаний. Так, потепление «климатического оптимума» в период от 5 до 8 тысяч лет назад изменило температурное поле мощной вечной мерзлоты, существовавшей со времени похолодания 20-18 тысяч лет назад, до глубины примерно 400 метров.

В северных районах Западной Сибири и Европейского Севера, к югу от Полярного круга это привело к протаивая ию вечномерзлых пород сверху до 100 – 200 метров. Ниже хотя и сохранилась толща мерзлых пород, но их температура повысилась почти до нуля градусов. Более мелкие циклы колебания температуры оказывали тем меньшее влияние, чем короче был их период и меньше амплитуда. Так, последовавшее за «оптимумом» похолодание, проявившееся между 2 и 4 тысячами лет назад (это видно на рисунке 1д), проникло на глубину лишь 130-150 метров. В Западной Сибири на широте Полярного круга существует двухслойная мерзлота, верхний слой которой начинается от поверхности земли и отвечает современному климату, а нижний (отделенный от верхнего стометровым слоем талых пород) является остатком древней мерзлоты, это так называемая реликтовая мерзлота.

Итак, в естественном ходе эволюции температурное поле мерзлых пород полностью перестраивается, главным образом, в соответствии с крупными, 35-40-тысячелетними, циклами колебания температуры воздуха. Вечная мерзлота вслед за похолоданием нарастает и в глубину, и по площади распространения. Что касается коротких циклов, то они проникают лишь на небольшую глубину (не более 50 метров), в связи с ними ожидать больших изменений вечной мерзлоты, по-видимому, не следует.

Рис. 4. Изменение во времени температуры воздуха и грунта

Идея о том, что человеческая деятельность может изменить состав атмосферы и тем повлиять на климат, возникла во второй половине XIX века. Было высказано предположение, что возрастание в атмосфере углекислого газа должно привести к «парниковому» потеплению: этот газ пропускает видимые солнечные лучи, нагревающие земную поверхность, но задерживает значительную часть тепла, излучаемого Землей в открытый космос. Шведский ученый Сванте Аррениус рассчитал, что удвоение концентрации С0 2 в атмосфере приведет к глобальному потеплению на 4 – 6 градусов.

Новая вспышка интереса к этому вопросу относится к середине XX века, когда при проведении в 1956 – 1957 годах Международного геофизического года были получены данные, подтверждающие увеличение содержания в атмосфере углекислого газа. Выявилось возрастание содержания и других парниковых газов, таких как метан и хлорфторуглероды. К 1989 году был зафиксирован прирост газа на 20 процентов за последние сто с лишним лет. На основании этих представлен ий создано множество моделей будущего антропогенного потепления климата к середине XXI века, примерно к 2050 году. По расчетам М.И. Будыко, к середине XXI века концентрация углекислого газа возрастет примерно на четверть по сравнению с доиндустриальным временем, поэтому среднеглобальная температура воздуха должна повыситься на 1,3 градуса по сравнению с концом XIX века или на один градус по сравнению с началом XX века. Одновременно он принимает, что изменения температуры на разных широтах будут неодинаковы.

Рис. 5. Схематический разрез вечной мерзлоты Западной Сибири (в направлении с севера на юг)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: