Знание-сила, 2000 №10

- Название:Знание-сила, 2000 №10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2000 №10 краткое содержание

Знание-сила, 2000 №10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поскольку континенты тогда лежали у экватора, они не были покрыты льдами, и эта суша могла поглощать углекислый газ, как обычно, даже при понижении температуры. Л это продолжающееся высасывание углекислого газа из атмосферы вело к еще большему уменьшению «парникового эффекта» и дальнейшему снижению температуры. Это, в свою очередь, вело к расширению площади подо льдами, пока не началась обвальная цепная реакция, которая за считанные тысячелетия (а может, и за сотни лет!) привела к обледенению всей Земли.

Обратный путь – таяние льдов за счет восстановившегося «парникового эффекта», как описывал Киршвинк, – тоже должен был представлять собой лавинообразную реакцию, так что переход от температуры минус 50 градусов Цельсия к температуре плюс 50 градусов мог произойти за те же тысячи или даже сотни лет, то есть в геологических масштабах времени практически мгновенно. Чудовищные дожди, обогащенные растворенной углекислотой, должны были быстро разлагать скалы, обнажившиеся в результате таяния ледников, и сносить продукты этого разложения в океан, где в результате быстро нарастало содержание карбоната, оседавшего на дно в виде карбонатных скал. Это объясняет их нынешнее повсеместное обнаружение.

Необъясненным остается лишь четвертый парадокс – длительные перерывы в «биологически активных» слоях этих скал. Они могут быть следствием многократных (по мнению авторов, четырехкратных) повторений цикла «обледенение – таяние», но как тогда объяснить, что после каждого такого цикла жизнь на Земле ухитрялась воскреснуть?

Первоначальное предположение авторов, что это оказалось возможным в силу невероятной приспособляемости простейших организмов, не очень убедило биологов. Впрочем, специалисты из других областей тоже поначалу весьма скептически отнеслись к воскрешенной авторами гипотезе. Неслучайно название недавней обзорной статьи по гипотезе «снежного кома», опубликованной в майском выпуске «Seience», звучало: «Привлекательный снежный ком Земля, который все еще трудно проглотить». Но в последнее время стали накапливаться новые доводы в пользу этой гипотезы. Так, техасский ученый Хайд и его коллеги произвели компьютерные расчеты, которые подтвердили правдоподобность описанного выше сценария «снежного кома» и сверх того – показали, что в некоторых вариантах на обледеневшей Земле могли остаться свободные ото льда «оазисы», способные поддерживать жизнь в любых ее тогдашних формах. Это объясняло бы последний, еще не объясненный парадокс теории и снимало бы веское возражение против нее.

Поэтому можно думать, что эта гипотеза в конце концов пробьет себе дорогу. Как завершает обозреватель журнала «Science», «вряд ли кто-нибудь обвинит Хоффмана и Шрага в том, что они не осмеливаются думать «по большому», но большие идеи требуют большого времени, чтобы укорениться. А пока что они стимулируют умы».

Юлий Данилов

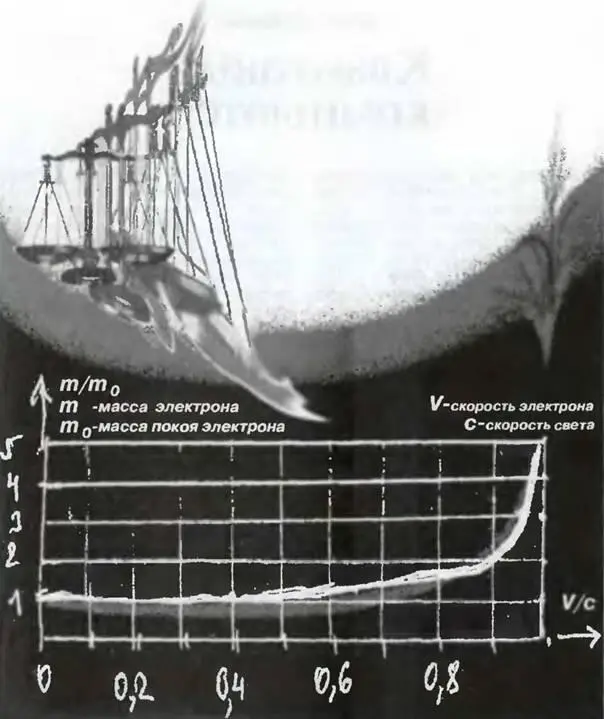

Опыт Бухерера

Релятивистский эффект – неограниченное возрастание массы электрона с приближением его скорости к скорости света – экспериментально обнаружил (еще до создания теории относительности) Вальтер Кауфман (1871 – 1947). Но в историю науки вошел уточненный вариант его опыта, повторенного в 1908 году Альфредом Генрихом Бухерером (1863 – 1927).

Опыт Бухерера подтвердил правильность выводов теории относительности, которой тогда было всего лишь три года от роду.

Александр Волков

Квантовый компьютер

Возможности компьютера предсказуемы. Как и способности человека, сотворяющего все новые, более мощные компьютеры. Их отношения вот уже три десятка лет описывает так называемый закон Мура. Гордон Мур, один из основателей фирмы «Intel», первым заметил, что каждые полтора года мощность процессоров удваивается. В этом прогрессе не было ничего мистического. Каждые полтора года удваивалось количество транзисторов, умещаемых на микросхеме. И этот факт указывал «пределы роста» современной техники. Мы не можем уменьшать элементы микросхемы до бесконечности. Когда-нибудь они станут так малы, что делать их меньше нельзя будет ни на йоту, ни на атом. По мнению экспертов, обычный кремниевый компьютер исчерпает свой ресурс около 2020 года.

Но не может же наука остановиться в своем развитии из-за ущербности материала] Наша цивилизация прогрессирует скачками: один излюбленный ею материал сменяется другим. Вся история человеческой культуры – это череда разочарований и отказов от кремния, бронзы, древесины, угля, железа. Всякий раз на новом витке развития у цивилизации появляется очередной «любимчик». Еще недавно ученые и инженеры не чаяли души в полимерах и полупроводниках, но вот и кремниевые микросхемы понемногу выходят из фавора. Уже несколько лет перед наукой брезжит видение «квантового компьютера».

Подобная машина может моментально просматривать огромные базы данных. Теоретики уже убедили, что квантовый компьютер без труда разгадает любой шифр. Проблема заключается лишь в том, как построить эту чудо-машину.

«Разве есть Луна там, где ее никто не видит?» – ироническая фраза Эйнштейна, адресованная адептам невзлюбившейся ему квантовой механики, достаточно метко описывает поведение изучаемых ею объектов. В квантовом мире они принимают определенные свойства лишь в тот момент, когда мы пытаемся «взглянуть» на них, то бишь измерить их характеристики. Или, иными словами, нет реальности без наблюдателя.

С миром, окружающим нас, мы связаны воистину неразрывными узами. Пока мы есмь, есть и он. Когда мы исчезаем, мир принимает совершенно иной облик, повинуясь чужому взгляду. Только мы удерживаем вокруг себя Вселенную такой, как она… Есть? Нет, какой мы ее видим! К концу своей жизни человек становится хранителем целой Вселенной, в которой, вероятнее всего, действуют те же законы, что и в других вселенных, – в мириадах вымышленных и одной истинной. Ее облик неминуемо отличается от остальных своими «корнями» и размахом, подобно тому как любую окружность обособляют от других расположение ее центра и ее радиус.

Недаром физики дали еще одно толкование этому основному положению квантовой механики: для каждого возможного результата имеется своя параллельная Вселенная, в которой некий наблюдатель (возможно, это вы!) видит некий конкретный результат.

Итак, квантовый объект – это своего рода чистый холст, ожидающий появления художника. В нем заключено множество самых разных состояний, одно из которых будет воплощено. Подобные «абсурдные» модели долгое время бытовали лишь в академических кругах, пока наконец в 1994 году Питер Шор из лаборатории Белла не опубликовал свою теорию квантового компьютера. Он показал, что эта машина, например, может с невероятной быстротой отыскивать простые делители очень большого числа. И дело даже не в этом…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: