Знание – сила, 2000 №08

- Название:Знание – сила, 2000 №08

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание – сила, 2000 №08 краткое содержание

Знание – сила, 2000 №08 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обогащенные и истолченные медные минералы – готовые к плавке – сваливали на рудном дворе. Однако главной проблемой для каргалинских металлургов, судя по всему, являлось топливо. Для плавки необходим древесный уголь, а для угля – качественный лес: лучше всего сосна или береза. На степных Каргалах леса нет, лишь редкие колки встречаются по вершинам оврагов, да развесистые ветлы окаймляют узкие пойменные полоски вдоль степных речек.

В XVIII столетии на Южном Урале только для выплавки и рафинирования одной тонны меди необходимо было добыть около 300 тонн обогащенной руды, а также свалить примерно от 300 до 500 кубометров качественного леса. Такая масса леса требовала полной его вырубки с площади до полутора – двух гектаров. Специально подготовленные поленья пережигались в уголь. Выжиг угля был ответственной операцией, требовавшей заметного профессионального навыка. Металлургия бронзового века мало чем отличалась от горно-металлургического производства XVIII века, поскольку в XVIII веке оно базировалось принципиально на той же архаической модели, что господствовала на Урале в бронзовом веке.

Выплавляли медь на Каргалах, причем в немалом количестве. Из полученного металла отливали и отковывали необходимые для горняков и прочих обитателей селиша орудия. Сохранившиеся в целости орудия здесь, конечно же, редки, а вот каменных литейных форм – множество. В них по преимуществу отливали тяжелые и массивные заготовки кайл для горно-проходческих работ. Наверное, эти орудия быстрее всего и выходили из строя.

Судя по всему, однако, львиная доля руды шла на экспорт. Ведь ничтожные лесные ресурсы края не позволяли реализовывать все эти бесконечные тысячи и тысячи тонн руды на месте. Поэтому руду главным образом меняли на скот и везли в западном направлении, за сотни километров – к волжскому бассейну, а также на север, где лесов было несравненно больше. Так удавалось снижать избыточно тяжкий экологический пресс на бедный древесной растительностью край.

В XVIII веке точно таким же путем пошли и русские промышленники: все свои медеплавильные заводы они построили на богатом лесами горнотаежном Южном Урале. Ближайшие из этих горных заводов располагались в двухстах километрах, а наиболее отдаленный – даже в пятистах от исходных рудников. Да и руду перевозили так же, как и в бронзовом веке, – на лошадях и быках. Однако даже при таком богатстве лесами уже через 25- 30 лет огромные площади южноуральских лесов оказались истребленными, и это вызвало почти панику в администрации Оренбургской губернии – металлургия порождала стремительный экологический кризис.

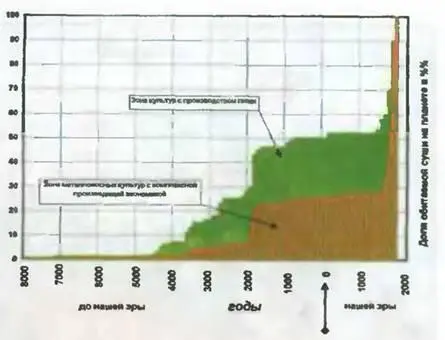

Диаграмма распространения культур с передовыми технологиями. Красный цвет – культуры\ в которых не только господствовала разведение скота и культивация растений, но имели место также металлургия и металлообработка. Финальный "взрыв" распространения передовых технологий предстает тонким пиком XVI-XX столетий

Каргалинскую руду горняки меняли на скот. Животных гнали с запада и с севера, а встречным маршем двигались повозки или вьюки с медной рудой. Мы утверждаем это вполне определенно, поскольку в руках у нас множество выразительных доказательств. Первое и, может быть, наиболее впечатляющее из них – гигантское количество костей в слое селища Горный. Равных ему почти невозможно сыскать в любом другом памятнике Евразии. Культурный слой на площади всего около девятисот квадратных метров дал нам в руки коллекцию более двух миллионов костей! Если бы мы точно не знали, что здесь обитали горняки и металлурги, могли бы решить, что наш поселок являет собой какой-то особый вид специализированной централизованной скотобойни. По костям определили, что сюда по преимуществу пригоняли коров – десятки тысяч голов! Несравненно меньше было коз и овец; еще реже встречались кости лошади.

Все находки каргалинских минералов и выплавленного из них металла на синхронных селищах бронзового века обнаружены только к западу и северу от Каргалов, на обширных пространствах Волго-Уральского бассейна. На это недвусмысленно указывали как химический состав меди, так и минералогический характер руды с этих памятников. А к востоку сырье и продукция этого могучего горно-металлургического центра вовсе не известны.

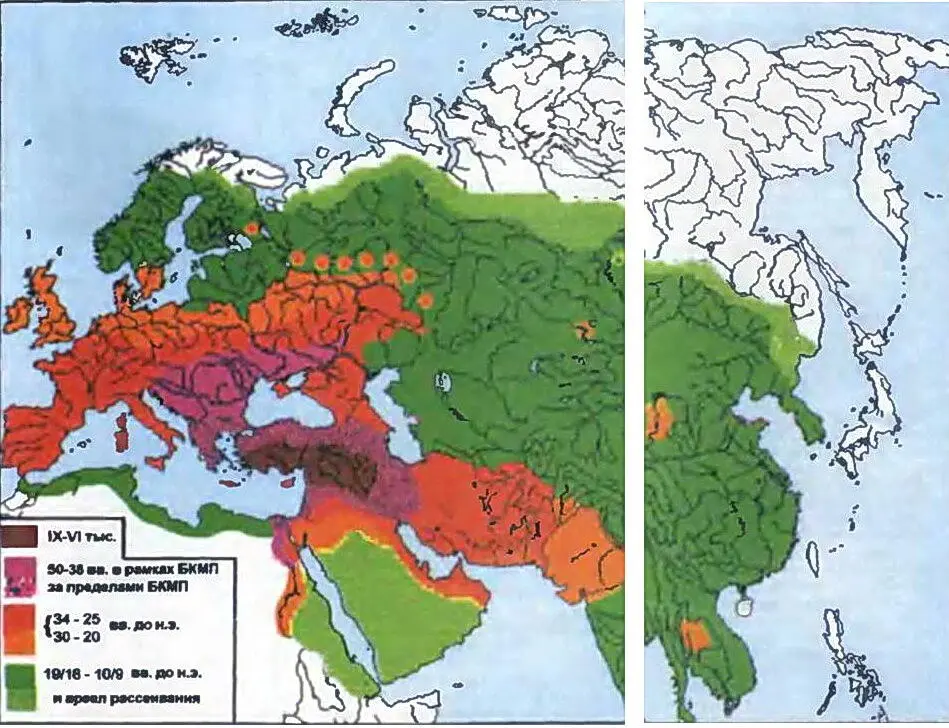

"Скачки" распространения металлоносных культур в Евразии и Северной Африке: неолит, медный и бронзовый века. Железо распространяется в той же зоне в VIII-IV веках до новой эры. Сама зона передовых культур почти не расширяется и едва ли не "замирает" в очерченных здесь рамках на три тысячи лет – вплоть до эпохи Великих географических открытий. Может быть, именно с этим и связано трехтысячелетнее "молчание" Каргалов?..

В раннем и среднем бронзовых веках к востоку от Урала господствовал неолит. И по какой-то туманной для нас причине в течение более тысячи лет тамошнее население совершенно не знало металла и не воспринимало его (здесь невольно иррациональные мотивы вклиниваются в наше повествование). Однако в позднем бронзовом веке, когда металл очень быстро стал нормой в повседневной жизни также и в восточных степях, там начали доминировать весьма мощные горно-металлургические центры, локализованные в Казахстане и даже на отдаленном Алтае.

А как же скот на Каргалах? Неужели же мясо всей этой массы коров и овец местные горняки употребили в пищу? Или же подобная гипотеза излишне упрощает давнюю реальность?

Наверное, значительную часть действительно съедали. Тем более что аборигены не знали культурных злаков: земледелием они не занимались совершенно и зерна не употребляли. На производственные нужды направлялись огромные массы расщепленных длинных костей, из которых выделывали долота для горных проходок. Из шкур шили рудовозные мешки и вьюки; ими также покрывали свои странные жилища.

Однако наряду с этим огромная масса скота предназначалась для жертвенных целей. Без таких сакральных жертв (если, скажем, судить по ярким этнографическим африканским свидетельствам) не начиналось ни одно дело – тем более работа в шахте или же плавка руды, либо отливка орудий. Духи горы и огня были воистину ненасытны, а от них целиком зависел успех или неудача в их рискованном деле. Мы раскопали на Горном множество жертвенных ям, набитых челюстями и ребрами коров.

Как я уже говорил, Горный и синхронные ему каргалинские поселки – это пик горно-металлургического доисторического промысла в этом центре. Начало же производства до недавнего времени просматривалось через мутноватую пелену, хотя вывод, что Каргалинский центр начал существовать уже в раннем бронзовом веке, был сделан более тридцати лет назад. Основанием для этого послужил тогда, правда, лишь химический состав меди тех орудий и оружия, что находили в больших и богатых подкурганных могилах вождей кочевых племен скотоводов в бассейнах Урала и Поволжья. Медь отличалась исключительной химической чистотой, приближавшейся к современным электролитическим маркам. Но заключение оказалось верным, наши позднейшие изыскания это подтвердили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: