Лидия Бурова - Загадочный мир грибов

- Название:Загадочный мир грибов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-02-004624-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Бурова - Загадочный мир грибов краткое содержание

В книге приводятся сведения, знакомящие читателей с эволюцией, экологией и использованием в народном хозяйстве, практике и медицине шляпочных грибов-макромицетов. Рассмотрены вопросы их происхождения, трофической специализации, фенологии, их роль в круговороте веществ и энергии в лесных сообществах, польза и вред.

Она предназначена для широкого круга читателей, любителей-грибников, биологов, биогеографов, учителей.

Загадочный мир грибов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

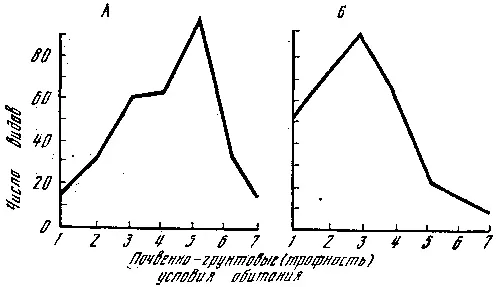

Рассмотрим влияние условий обитания, в которых может произрастать одна и та же лесообразующая порода, на формирование видового состава, численность и структуру микоризообразующих грибов, энергетически непосредственно связанных с деревьями. Как уже отмечалось, деревья в молодняках находятся в крайне неблагоприятных условиях обитания. Низкая освещенность, острая конкуренция за элементы минерального питания и влагу препятствуют процессу микоризообразования, поэтому симбиотрофы в них характеризуются бедным видовым составом, групповым распределением плодовых тел и большой численностью. Эти особенности микоризообразующих грибов характерны не только для молодняков, но и для лесов более старого возраста, находящихся в чрезвычайно неблагоприятных условиях местообитания. К таковым можно отнести березняки, растущие на скалах Кольского полуострова, березовые полезащитные полосы полупустынь Прикаспия, сильновытоптанные березняки Подмосковья. Показатели видового сходства грибов для таких лесов гораздо выше, чем для лесов, образованных той же породой, но находящихся в более благоприятных почвенно-грунтовых условиях. Переход к более оптимальным условиям произрастания для деревьев сопровождается возрастанием количества видов симбиотрофов, уменьшением обилия плодовых тел каждого вида, отсутствием группового распределения плодовых тел, быстрой сменой во времени грибных слоев.

Рис. 5. Распределение симбиотрофов в сосняках и ельниках различного типа

А — сосняки; 1 — лишайниковый; 2 — вересковый; 3 — скальный; 4 — бруснично-зеленомошный; 5 — чернично-зеленомошный; 6 — кисличный; 7 — долгомошный и сфагновый. Б — ельники: 1 — брусничный; 2 — скальный; 3 — черничный; 4 — кисличный; 5 — черничный влажный; 6 — долгомошный; 7 — хвощово-сфагновый

Для лесов Карелии (ельники, сосняки) одинаково низкое количество симбиотрофов отмечено как в условиях недостаточной (сосняк лишайниковый, скальный), так и избыточной (сосняк долгомошный и сфагновый, ельник долгомошный, хвощово-сфагновый) почвенной влагообеспеченности, с которыми связана и обеспеченность растений минеральным питанием (рис. 5). Видовое сходство гораздо выше, например, между ельником и сосняком брусничным (0,74), чем между сосняками лишайниковым и сфагновым (0,37), т. е. в лесах, сложенных одной и той же породой, но находящихся в резко различных условиях обитания. Показательны в этом отношении сосняки, поскольку они занимают самые различные условия обитания и интразональны в своем распространении, но приурочены в основном к бедным песчаным почвам и потому особо нуждаются в симбиотрофных грибах. Обычно с ними связаны 50—70 видов микоризообразующих макромицетов, но в условиях произрастания на богатых меловых почвах их число снижается до 11. В искусственных разновозрастных сосняках, посаженных на богатых суглинистых почвах Подмосковья, встречаются только два вида, верных сосне, — поздний и зернистый масленок, и те в небольшом количестве и не ежегодно, по-видимому, в таких благоприятных условиях (почвенно-грунтовых) сосна не нуждается в грибном симбионте.

Сосняки на песках обычно образуют светлые редкостойные леса. Хорошая освещенность в сосновых лесах стимулирует отток углеводов к корням деревьев, и интенсивность микоризообразования в данном случае находится в прямой зависимости от концентрации в почве азота, фосфора и калия, их связанности почвенным поглощающим комплексом (доступности для растений) и обеспеченности почв кислородом. Известно, что в ряде почв, особенно при недостатке и избытке влаги, фосфор и калий, непосредственно участвующие в превращении энергии и входящие в состав основных продуктов жизнедеятельности деревьев, прочно связываются почвенным поглощающим комплексом и тем самым исключаются из биологического круговорота. Известно также, что периоду всасывания питательных веществ микоризными корнями предшествует процесс обмена веществ, зависящий в первую очередь от температуры и обеспеченности почв кислородом. Поглощенные корнями деревьев доступные соединения элементов питания поступают в гифы грибов. Фосфор переходит в мицелии в связанное состояние и впоследствии транспортируется в ткани дерева. После отмирания микоризных корней фосфор возвращается в почву. Наибольшее варьирование подвижного фосфора (Р 2O 5) наблюдается в самых верхних горизонтах почвы — зоне максимальной концентрации тонких корней. Другие доступные для растений элементы минерального питания (в частности, обменные основания), как и фосфор, обнаруживают четкую аналогию с распределением по вертикальному профилю почв гифов микоризообразующих грибов. Например, на сухих почвах под лишайниковым бором гифы достигают глубины 25 см, а в сосняках брусничных, занимающих обычно склоны песчаных холмов (транзитные формы рельефа), а именно верхние их части, где резко выражена скорость транзита минеральных и органических веществ с водой, гифы проникают на глубину 160 см и успевают перехватить большую часть этих элементов для своих партнеров-деревьев. Наименьшая обеспеченность растений доступными соединениями фосфора отмечена на песчаных почвах повышенных (лишайниковые боры) и пониженных (сфагновые сосняки) форм рельефа. Однако скорость транспорта питательных веществ из мицелия грибов в ткани растений на бедных почвах гораздо выше, чем на богатых.

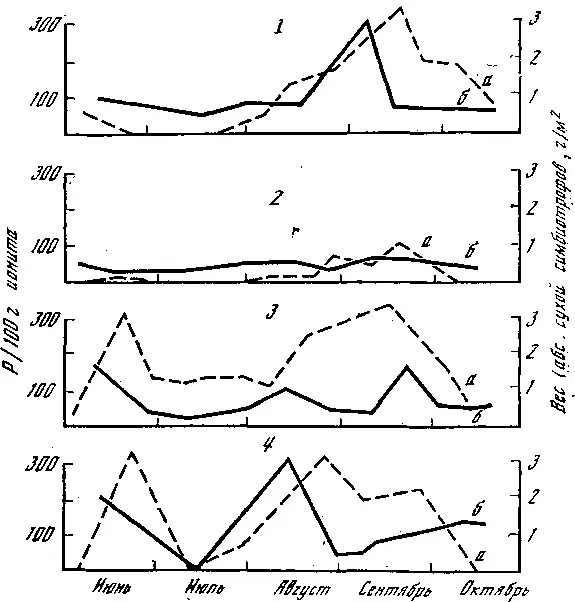

Рис. 6. Динамика фосфора в горизонте А 1дерново-подзолистых почв в массы карпофоров симбиотрофов вблизи эдификатора

1 — ель; 2 — дуб; 3 — береза; 4 — окно; а — фосфор; б — симбиотрофы

Немаловажным фактором для микоризообразования является и обеспеченность почв кислородом, но грибы приспособились к его недостатку путем образования водонепроницаемой пленки на гифах мицелия в условиях почвенного переувлажнения и дефицита влагообеспеченности местообитаний.

Время появления и количество плодовых тел грибов-микоризообразователей, к которым относятся большинство съедобных и ядовитых (березовики, осиновики, грузди, сыроежки, маслята, белые, лисички, мухоморы), в сильной степени зависят от содержания фосфора в лесной подстилке и верхних почвенных горизонтах, а также от его динамики. Максимальные их количества совпадают во времени и в пространстве, о чем свидетельствуют данные, представленные на рис. 6. Работы проводили в смешанном лесу, где отдельные участки находились под влиянием различных пород (эдификаторов), а были такие, где породы древесные выпали из древостоя и образовались окна в древесном пологе. В таких окнах, которые можно считать аналогом лесных опушек, наблюдается два пика максимума, соответствующих раннелетнему и осеннему слоям грибов. Дуб в условиях Подмосковья — маломикотрофная порода, т. е. с ним связано небольшое количество симбиотрофов, и соответственно этому содержание фосфора (Р) под ним имеет вид выровненной кривой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: