Ганс Айзенк - Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии

- Название:Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907363-10-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ганс Айзенк - Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии краткое содержание

К. Бартол — профессор психологии, бихевиорист, профайлер, автор самого популярного в мире учебника по криминальной психологии.

Как люди на полном серьезе стали поддерживать идею геноцида евреев в середине XX века? Это были совсем другие люди? Мы ведь не такие, правда? Мы точно лучше.

Так обычно думают люди, изучая историю Второй мировой войны, но знаменитые эксперименты 1960–1980-х годов говорят обратное.

Студентов разделяют на две группы, охранников и заключенных, и предлагают поиграть в тюрьму. Через несколько дней эксперимент приходиться завершить досрочно из-за случаев неоправданной жестокости.

Добрейшим религиозным домохозяйкам предлагают бить человека током за ошибочные ответы, и почти 100 % испытуемых доводят разряды тока до смертельных значений.

Священникам предлагают прочитать лекцию о том, как важно творить добро и помогать людям, но видя по дороге в аудиторию умирающего человека, почти 100 % лекторов безразлично проходят мимо нуждающегося в помощи.

Мир полон двуличных и лживых людей? Каждый человек в душе преступник? Или же каждого можно просто вынудить, спровоцировать на нужное, порой преступное поведение? Что лежит в основе психологии преступника и любой ли человек способен на убийство? На этот вопрос отвечают ведущие психологи-бихевиористы XX века.

Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

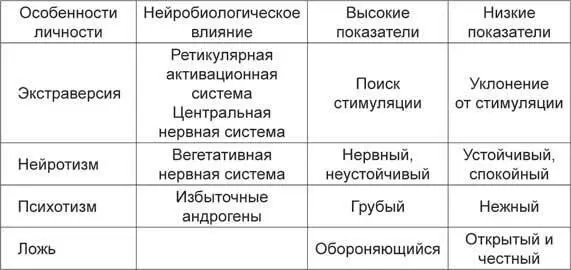

Рассмотренные выше два аспекта личности при классификации личности индивида обычно учитываются вместе. Итак, согласно теории личности Айзенка, человек может быть невротическим интровертом, стабильным экстравертом, невротическим амбивертом и т. д. Если принять точку зрения Айзенка по этому вопросу, то следует согласиться с тем, что из всех возможных типов личности невротические экстраверты наиболее склонны к преступному поведению.

Психотизм

Не установлено никакого нейрофизиологического механизма, который объяснил бы такое свойство личности, как психотизм. Это понятие было сформулировано Айзенком позднее, чем остальные ключевые понятия его концепции. Айзенк (1996) предположил, что высокое содержание мужского гормона тестостерона в сочетании с низким уровнем фермента окиси моноамина и нейротрансмиттера серотонина может играть значительную роль в формировании психотизма.

Психотизм представляется похожим на обычную психопатию. С точки зрения поведения, отличительными признаками «психотиков» являются жестокость, социальное равнодушие, низкая эмоциональность, пренебрежение к страху, беспокойное поведение, неприязнь к другим и тяга к необычному. Такие люди враждебно настроены к окружающим, им нравится дурачить и высмеивать других. Важно различать «психотиков» в понимании Айзенка и психически больных, которые потеряли связь с реальностью в клиническом смысле. Хотя в последнее время этот признак у клиницистов не в почете, в литературе часто именно он представляется решающим критерием для определения этой разницы.

Определение психотизма по Айзенку не заслужило такого же интереса у исследователей, как экстраверсия и нейротизм. Однако Айзенк предполагает, что психотизм, так же как и экстраверсия и нейротизм, может оказаться отличительным свойством преступников. Он предполагает, что психотизм будет особенно заметен в основном у закоренелых преступников, осужденных за насильственные преступления (1983). Более того, в отличие от нейротизма, психотизм играет важную роль на всех этапах развития — от детства до юности и взрослой жизни.

До сих пор мы только определили характеристики личности по Айзенку и выделили физиологические механизмы, которые отвечают за нейротизм и экстраверсию. Все это, однако, не объясняет, почему невротикам, экстравертам и психотикам легче стать преступниками. Причина заключается в некоторых принципах, к которым мы теперь и обратимся.

Преступление и обусловливание

Основной темой настоящей работы является мысль о том, что преступному поведению можно научиться. Традиционно психологи описывают три основных типа научения: классическое, или павловское, обусловливание, оперантное, или инструментальное, обусловливание и социальное научение. Важно более внимательно рассмотреть эти процессы, если мы хотим понять, почему некоторые люди связываются с преступлениями.

Читатель, знакомый с основами психологии, вспомнит известные опыты И. П. Павлова с собаками, которых научили выделять слюну при звуке звонка. Павлов открыл, что соединение нейтрального стимула (в данном случае это звонок) со значимым стимулом (например, пища) приводило к тому, что в конце концов собака училась связывать звонок с пищей. Как мы узнаем, что собака научилась этому? Мы узнаем это по тому, что она начинает выделять слюну просто при звонке, тогда как такая реакция бывает у животных на пищу. Научение реагировать на нейтральный стимул (звонок), который ассоциируется с другим стимулом, уже вызывающим реакцию, называется классическим, или павловским, обусловливанием. При классическом обусловливании животные (или люди) не контролируют ситуацию даже тогда, когда что-то происходит непосредственно с ними самими. Животное «вынуждено» отвечать. Звонок зазвенит, а вскоре появится пища, независимо от того, что делает животное. В предвкушении этого животное начинает выделять слюну без всякого усилия со стороны. Подобное научение происходит не из-за какой-либо награды или выгоды, а просто из-за ассоциации между звонком и пищей.

Оперантное научение (или инструментальное обусловливание) связано с совершенно другим процессом. Обучаемый должен что-то предпринять, чтобы получить от окружения какую-либо награду или, в некоторых случаях, избежать наказания. Формирование оперантного обусловливания заключается в научении определенной последовательности поведения: если вы что-то делаете, то существует некоторая вероятность того, что произойдет какое-либо поощрительное событие (или, по крайней мере, найдется возможность избежать наказания). Ребенок может научиться, например, тому, что один из родителей может дать ему конфету, чтобы успокоить вспышку гнева, а от второго этого не получишь. Ребенок привыкает капризничать в присутствии отца, но не позволяет себе этого при матери (или наоборот).

Таблица 1. Сводная таблица по теории Айзенка

Следует подчеркнуть важный аспект оперантного научения: у животного или у человека должна быть цель, побуждающая его действовать по обстановке. Другими словами, у индивида должна быть причина и ожидание своего поведения, и он должен надеяться на вознаграждение за свои реакции. Вознаграждение или поддержка повышают значимость реакции. По сравнению с оперантным научением, классическое обусловливание возникает в результате соединения стимулов и без вознаграждения.

Социальное научение сложнее классического и оперантного научения, так как оно заключается в наблюдении за другими и в фиксировании в сознании социального опыта.

Айзенк (Eysenck, 1977) предложил новую формулировку вопроса о подходе к криминальному поведению. Вместо привычного: «Почему люди становятся преступниками?» он задал вопрос: «Почему большинство людей не связано с преступлениями?» Ответить на этот вопрос поговоркой «За преступления не платят» было бы бессмысленно, так как известно, что для большинства преступников преступление окупается. В конце концов, главным мотивом поведения может быть желание получить вознаграждение и удовольствие (то есть гедонизм). «Может показаться… что человек вполне безопасно для себя может избрать карьеру преступника, не очень беспокоясь о последствиях» (Eysenck, 1964, р. 102). По мысли Айзенка, те преступники, которые были выслежены полицией, осуждены и заключены в тюрьму, часто просто менее умны, хуже образованны, не могут позволить себе известного адвоката или просто невезучи. Итак, если главным фактором является оперантное научение, то преступлений должно быть значительно больше, потому что люди, поступая преступно в окружающей их обстановке, чаще получают вознаграждение, чем не получают его.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: