Патриция Черчленд - Совесть. Происхождение нравственной интуиции

- Название:Совесть. Происхождение нравственной интуиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9377-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Патриция Черчленд - Совесть. Происхождение нравственной интуиции краткое содержание

Автор уверенно проводит нас по лабиринтам последних открытий в области нейронауки, генетики, эволюции, психологии, психиатрии, антропологии, экономики, политики и философии, объясняя, как формируются эталоны поведения в разных социальных группах и культурах. Обращаясь к эволюции, она показывает, почему мозг ребенка с самых первых дней настроен на формирование эмоциональных связей, сотрудничество и заботу.

Переходя к философии, она выясняет, почему понятие совести играет центральную роль в любом обществе, как нравственные установки передаются из поколения в поколение и почему нормы морали не одинаковы в разных культурах.

Благодаря непревзойденной способности увязывать между собой идеи, лежащие в разных плоскостях, Патриция Черчленд по-новому раскрывает перед нами сложную тему, касающуюся самой сути того, что делает нас людьми.

Совесть. Происхождение нравственной интуиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

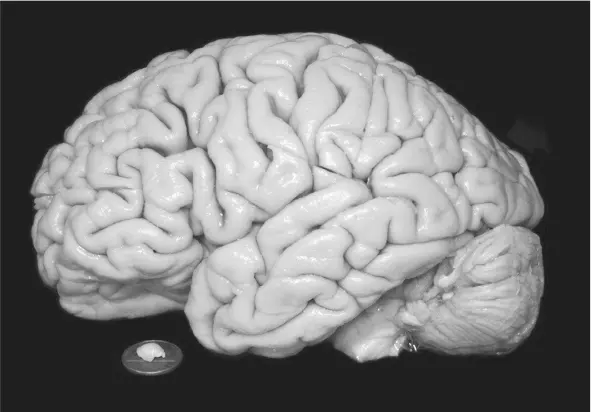

Хотя эволюционное происхождение коры головного мозга пока еще недостаточно изучено, вполне вероятно, что у самых первых млекопитающих развитие обоняния и осязания вело к более успешной добыче корма, поскольку развитие этих ощущений облегчало кормежку и ориентирование в ночной темноте. Тем видам, которые в конце концов стали дневными, большое преимущество давали глаза, отлично обеспечивающие их информацией и при ярком свете, и в сумерках, и в темноте.

Илл. 1.3.Мозг взрослого человека в сравнении с мозгом землеройки (внизу слева), помещенным для масштаба на монету достоинством в один пенс.

Изображение предоставлено K. C. Catania. См. также: K. C. Catania, «Evolution of The Somatosensory System — Clues From Specialized Species», Evolution of Nervous Systems 3 (2007): 189–206

На каком-то этапе нейробиологической эволюции эти генетические изменения в разных органах чувств начали увязываться с развивающейся нейронной структурой, способной эффективно объединять различные типы сигналов, чтобы извлекать из них информацию более высокого уровня, полезную для принятия решений относительно добычи корма и самозащиты. В частности, при добыче корма преимуществом обладает мозг, который не только регистрирует низкоуровневые примитивные сигналы типа «тут что-то движется», но и учитывает совокупность зрительных, обонятельных и осязательных сигналов, получая в результате более конкретную и информативную картину вроде «тут свежий съедобный сверчок» или «тут противный несъедобный сверчок». Специализированная информация относительно корма помогает сберечь время и силы.

Высокоупорядоченная нейронная организация коры конструктивно вполне подходит для того, чтобы интегрировать разнообразные сигналы и создавать абстрактное представление о событиях и объектах окружающего мира, актуальных для выживания и размножения. Насколько мы сейчас можем определить, чем больше в коре нейронных связей, тем выше способность разбираться в сложных причинно-следственных моделях окружающего мира [34] B. L. Finlay and P. Brodsky, «Cortical Evolution as the Expression of a Program for Disproportionate Growth and the Proliferation of Areas», in Evolution of Nervous Systems, 2nd ed., ed. Jon H. Kaas, vol. 3, The Nervous System of Non-human Primates, ed. Leah Krubitzer (Amsterdam: Academic Press, 2017), 73–96; Jon H. Kaas, «The Evolution of Brains from Early Mammals to Humans», Wiley Interdisciplinary Reviews. Cognitive Sci ence 4, no. 1 (2013): 33–45.

.

Чудо коры головного мозга состоит главным образом в том, что она способна обучаться, интегрировать, пересматривать, припоминать и учиться дальше. В мозге маленького ребенка каждую секунду образуется около 10 млн синапсов (нейронных связей). К подростковому возрасту человеческий мозг весит в пять раз больше, чем при рождении. С появлением коры и последующим ее развитием у многих видов, включая гоминин (к которым относились и наши предки Homo erectus и Homo neanderthalensis ), познание материального мира и социальных отношений вышло на новый уровень.

Если одни гены играют принципиальную роль в закладывании базовых нейронных связей в процессе эмбрионального развития, то от некоторых других зависит регулирование синтеза белков во время бурного роста нейронных ветвей, поддерживающих обучение [35] L. Hinckley et al., «Hand Use and the Evolution of Posterior Parietal Cortex in Primates», in Evolution of Nervous Systems , 2nd ed., ed. John H. Kaas, vol. 3, The Nervous System of Non-human Primates , ed. Leah Krubitzer (Amsterdam: Academic Press, 2017), 407–15.

. Чтобы выстроить систему нейронных связей, способную выводить закономерности и делать оценки на основании жизненного опыта, мозгу необходимо вырабатывать белки, которые становятся строительным материалом для ветвящихся нейронов [36] Pico Caroni, Flavio Donato, and Dominique Muller, «Structural Plasticity upon Learning: Regulation and Functions», Nature Reviews Neuroscience 13 (2012): 478–90.

. Именно так устроена долговременная память. Соответственно в ходе обучения должны экспрессироваться гены, кодирующие белки, необходимые для строительства новых нейронных компонентов [37] S. Cavallaro et al., «Memory-Specific Temporal Profiles of Gene Expression in the Hippocampus», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , 99 (2002): 16279–84; Y. Lin et al., «Activity-Dependent Regulation of Inhibitory Synapse Development by Npas4», Nature 455, no. 7217 (2008): 1198–204, https://doi.org/10.1038/nature07319 . См. также B. Hertler et al., «Temporal Course of Gene Expression during Motor Memory Formation in Primary Motor Cortex of Rats», Neurobiology of Learning and Memory 136 (2016): 105–15.

. Пластичность, причем крупномасштабная, присуща нам от природы.

Если описывать вопрос в контексте клише «природа или воспитание», естественное свойство коры головного мозга — модифицировать нейронные связи, запечатлевая результаты воздействия среды. В этом и состоит ее гениальность. Именно способность коры участвовать в «великом обучении» делает возможной ту гибкость, которую мы наблюдаем в поведении млекопитающих. Насыщенная нейронами шестислойная архитектура обеспечивает мощности для моделирования характеристик окружающего мира. Гибкость и мощность — вот два элемента того, что мы понимаем под интеллектом.

Настройка мозга на запечатление особенностей окружающей среды может дать серьезное преимущество, при условии, что кора взаимодействует с системой, присваивающей объектам и явлениям оценки (опасный или безопасный, вкусный или отвратительный). Не будь у коры высокоорганизованных связей с древними структурами — такими как базальные ядра, без которых невозможны мотивация, оценка, целеполагание и эмоции, — она оказалась бы, по большому счету, бесполезна. Простой декоративной оболочкой. В этих древних структурах и зарождаются мотивация и порывы, плотские желания, голод, жажда и последовательность движений. Они регулируют сон, бодрствование и переключение внимания. Даже совесть нельзя назвать функцией одной только коры. Пожалуй, нельзя даже сказать, что кора несет большую часть ответственности. Социальный интеллект действительно опирается на корковые функции, но во многом зависит от структур более древних в эволюционном отношении, таких как базальные ядра. Эти подкорковые отделы играют существенную роль в процессах оценки.

Фронтальные (лобные) области коры головного мозга млекопитающих связаны с подкорковыми структурами, в число которых входят базальные ядра, и на этих связях строится процесс обучения тому, к чему можно приближаться, а чего следует избегать. Они же обусловливают суждения на основе сравнения значений, допустим, подавлять ли порыв. Так, например, азы выживания в буше — никогда не убегать от медведя. Медведь догонит любого человека, будь он хоть сам Усэйн Болт, а убегающая добыча его только раззадорит [38] Усэйн Болт бегает со скоростью около 20 миль в час. У медведей засекали скорость до 30 миль в час. В этом видеоролике медведь гонится по лесу за оленем: «Bear Hunting Deer», https://www.youtube.com/watch?v=JqGiLMpZdBw . Оленя он догнал.

. Для того чтобы замереть вопреки горячему желанию дать деру, требуется невероятное самообладание, но человек на такой самоконтроль вполне способен. Во время подобной встречи фронтальные области вашей коры будут работать в тесной связке с базальными ядрами, поскольку, чтобы подавить инстинктивный порыв, чреватый смертельным исходом, требуются усвоенные навыки.

Интервал:

Закладка: