Патриция Черчленд - Совесть. Происхождение нравственной интуиции

- Название:Совесть. Происхождение нравственной интуиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9377-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Патриция Черчленд - Совесть. Происхождение нравственной интуиции краткое содержание

Автор уверенно проводит нас по лабиринтам последних открытий в области нейронауки, генетики, эволюции, психологии, психиатрии, антропологии, экономики, политики и философии, объясняя, как формируются эталоны поведения в разных социальных группах и культурах. Обращаясь к эволюции, она показывает, почему мозг ребенка с самых первых дней настроен на формирование эмоциональных связей, сотрудничество и заботу.

Переходя к философии, она выясняет, почему понятие совести играет центральную роль в любом обществе, как нравственные установки передаются из поколения в поколение и почему нормы морали не одинаковы в разных культурах.

Благодаря непревзойденной способности увязывать между собой идеи, лежащие в разных плоскостях, Патриция Черчленд по-новому раскрывает перед нами сложную тему, касающуюся самой сути того, что делает нас людьми.

Совесть. Происхождение нравственной интуиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У млекопитающих и птиц способность учиться развивалась более быстрыми темпами и принципиально новыми способами. У таких организмов, как тараканы и лягушки, механизмы научения сводятся к мелким модификациям нейронных сетей, которые в основном управляются инстинктами. Млекопитающие же, наоборот, «великие ученики». После того как млекопитающие рождаются, их мозг увеличивается примерно в пять раз — в нем возникают все более сложные хитросплетения нейронных связей, и поведением начинают управлять уже не генетические программы, а полученные знания. «Великое обучение» позволяет строить долгосрочные планы и оценивать различные варианты действий и событий, опираясь на понимание причинно-следственных отношений в окружающей среде. И хотя генетическая основа как подоплека поведенческих решений не исчезает полностью ни у одного из биологических видов, она постепенно сдает позиции по мере повышения способности к научению. Возведенное на инстинктивном фундаменте интеллектуальное строение может быть скромным, как мышиная нора, а может быть величественным, как соборы, построенные людьми.

Гибкость означает способность меняться вместе с окружающим миром. Жесткая генетическая запрограммированность всех аспектов поведения оказывается сильной помехой в приспособлении к меняющимся условиям или освоении новой среды. Например, тараканы отлично чувствуют себя на Фиджи, но не выживают на Аляске, тогда как люди — и крысы — неплохо устраиваются и на Аляске, и на Фиджи, несмотря на огромную разницу в климатических условиях. Таким образом, мощную платформу познания эволюция всячески поддерживает. Однако тут есть загвоздка, не позволяющая наращивать способность учиться настолько, чтобы она обеспечивала высочайшую степень гибкости. Загвоздка состоит в незрелости нервной системы при рождении.

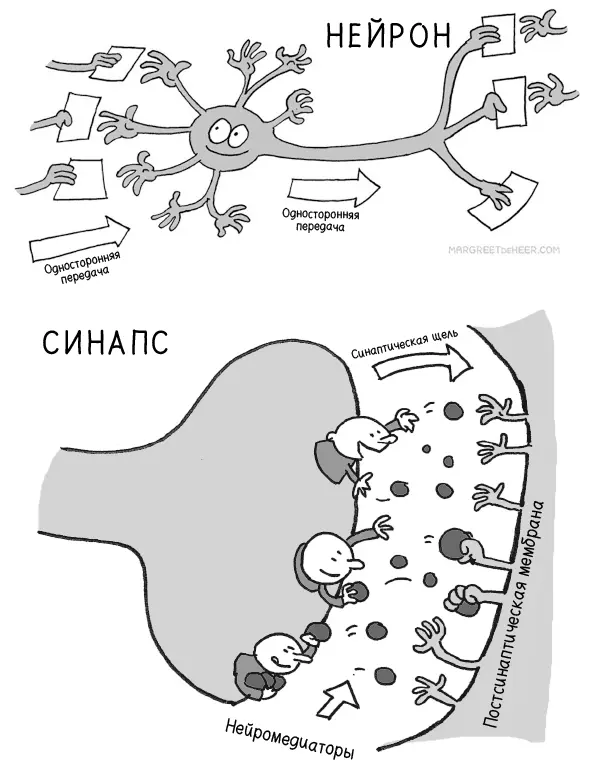

Почему же «великое обучение» и незрелость новорожденного организма так связаны? Ответ на этот вопрос нужно искать в нейробиологических основах обучения. В процессе обучения структурные изменения должны произойти в мозге для того, чтобы закодировать то, что изучается. Если конкретнее, то отдельные нейроны в соответствующей сети должны немного изменить свою структуру, тем самым модифицируя и общую архитектуру сети. В этом структурном изменении и воплощается, по сути, усвоение знания. Нейрон может изменяться, добавляя новые контакты к другим нейронам, то есть создавая один или два новых синапса (илл. 1.1.). Кроме того, нейрон может расширить свои входные или выходные ветви. И наоборот, иногда бездействующие ветви «подрезаются», чтобы освободить место для новых побегов на высокоактивных нейронах [24] К слову, зная об этой нейробиологической особенности обучения, трудно представить, как бестелесная душа может чему-то учиться и что-то помнить. Как она кодирует воспоминания?

.

Чтобы максимизировать изменения нейронных сетей под влиянием накапливаемого опыта, сама сеть должна при рождении особи иметь минимальный размер, хотя и достаточный, чтобы организм мог существовать вне утробы. Почему? Потому что нейронам нужен простор для разрастания и разветвления, иначе они не смогут кодировать усваиваемую информацию. Если нейроны у новорожденного уже полностью сформированы, у него есть заранее заложенная генами функция в сети. Соответственно ветвиться и расширяться, не жертвуя генетически запрограммированными инстинктивными реакциями, нейроны не могут. Если образование новых синапсов и новых нейронных связей затруднено, негде накапливаться и причинно-следственным знаниям о том, как успешнее существовать в окружающем мире. Поэтому при рождении любой мозг, рассчитанный на развитие гибкого ума, должен быть незрелым. Детеныши млекопитающих — «великие ученики» и соответственно рождаются несамостоятельными.

Илл. 1.1.Юмористическое изображение основных элементов нейрона. Вверху: входящие сигналы поступают главным образом на дендриты и тело клетки, где сигналы интегрируются. Исходящие сигналы передаются по аксону к синапсу. Внизу: синапс — это передаточный пункт между нейронами. Из аксонов выделяются нейромедиаторы, которые преодолевают пространство между нейронами (синаптическую щель) и связываются со специализированными рецепторами принимающей стороны. От действия медиатора зависит вероятность возбуждения принимающего нейрона. У нейрона коры мозга может насчитываться от 1000 до 10 000 синапсов.

Изображение предоставлено Margreet Deheer

Да, разумеется, существуют зрелорождающиеся млекопитающие, например козлята и детеныши бизонов, которые, как правило, встают на ноги и начинают ходить почти сразу после появления на свет. Те, кому это не удается, долго не проживут. Однако такая самостоятельность, судя по всему, появилась уже на гораздо более позднем этапе эволюции млекопитающих, преимущественно у копытных травоядных стадных видов. Кроме того, мозгу таких выводковых детенышей не присущ бурный рост, характерный для птенцовых.

Тем не менее даже зрелорождающимся млекопитающим в младенчестве требуется высококалорийное питание. Козлята сосут материнское молоко два-три месяца, телята бизона — от шести до восьми месяцев. Так что их «выводковость» сводится, по большому счету, к способности ходить и сосать вымя стоя. Не стоит также забывать, что, несмотря на могучий и грозный облик бизонов, в интеллектуальном отношении им далеко до каких-нибудь волков или енотов. День-деньской они только и делают, что жуют траву на тучных пастбищах, а для защиты от хищников им хватает статистически благоприятной для них принадлежности к большому стаду. Ради отстающего от стада бизона медведь или горный лев вполне могут совершить вылазку в открытую прерию, но тем копытным, что находятся в безопасности, ближе к центру, до собрата почти нет дела. Разве что какая-нибудь из бизоньих матерей, оказавшихся поблизости, ринется на хищника и попытается ударить копытами, но смекалистому медведю хватит ума от нее отделаться.

Рожденные с корой головного мозга

Чтобы глубже разобраться, почему ум и социальность млекопитающих соединились столь уникальным образом, зададим себе такой вопрос: как изменились нейронные связи в ходе эволюции мозга млекопитающих и как они обеспечили ту мощь и гибкость интеллекта, которую мы наблюдаем у обезьян, волков и человека? Иными словами, как в конечном итоге это обусловило развитие тех сложных способностей, которые подразумевают решение комплексных задач, самоконтроль, воображение и совесть?

Кора . Вот ответ на наш вопрос. Кора головного мозга (или кортекс) — структура, которая есть лишь у млекопитающих [25] О птицах см.: Harvey J. Karten, «Neocortical Evolution: Neuronal Circuits Arise Independently of Lamination», Current Biology 23 (2013): 12–15. Я же в данный момент о птицах говорить почти не буду: как ни жаль обходить их вниманием, ограниченный объем книги не позволяет вдаваться в подробности.

. Кора имеется у всех млекопитающих видов и отсутствует у всех их предков [26] Zoltán Molnár et al., «Evolution and Development of the Mammalian Cerebral Cortex», Brain, Behavior, and Evolution 83 (2014): 126–39; Jennifer Dugas-Ford and Clifton W. Ragsdale, «Levels of Homology and the Problem of the Neocortex», Annual Review of Neuroscience 38 (2015): 351–68.

. Если вам представится возможность заглянуть ко мне в череп, вы увидите долины и взгорья моей коры, под которой скрываются тесно с ней связанные более древние с точки зрения эволюции отделы [27] МРТ позволяет увидеть эти нейронные структуры воочию. «Patricia Churchland’s Brain», («Мозг Патриции Черчленд»), ссылка действительна по состоянию на 10 июля 2018 года, patriciachurchland.com/gallery (прокрутить вниз).

.

Интервал:

Закладка: