Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Название:Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография №1 Росглавполиграфкомбината Комитета по печати при Совете Министров РСФСР

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования краткое содержание

Представленные в этом сборнике работы дают подробное описание клиники лечебного голодания, нейрофизиологии голода и насыщения, патофизиологии и биохимии голодания. Авторами описано большое количество клинических примеров излечения больных с помощью лечебного голодания от целого ряда психических и соматических заболеваний, в том числе считающихся «неизлечимыми» и трудно поддающимися лечению.

Сборник будет интересен врачам различных специальностей, психиатрам и психотерапевтам, патофизиологам и специалистам других медицинских и биологических наук, студентам высших и средне-специальных медицинских учебных заведений, искателям здорового образа жизни и всем остальным, кто глубоко интересуется лечебным голоданием, включая тех, кто уже имеет личный опыт этой методики, поскольку представленная информация имеет огромную научную ценность для понимания сути процессов, происходящих в процессе лечебного голодания.

Этот сборник вышел в 1969 году, но, несмотря на это, до сих пор распространен миф, что голодание свыше нескольких дней наносит непоправимый вред организму. Поэтому одна из главных задач этого тома — продемонстрировать физиологичность голодания и безвредность больших сроков при этой методике.

Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

21. Benedict F. A study of prolonged fasting, 1915.

22. Brodie В. В., Shore P. A., Ann. N. J. Acad. Sci., 1957, v. 66, p. 631.

23. Cope F., Pol is B. Javiat. Med., 1959, v. 30, p. 90.

24. Сreасh V., S e г f a t у A. Compt. rend. Soc. beol., 1964, 158, 5, 1152.

25. Charkey L. W., Kano Adeline K., Hangman Dunne F.f Nutrition, 1955, 55, 3, 469.

26. Heath R. G., Leach В. E. Arch. Neurol. Psychiat., 1956, 76, 444.

27. Henrу E., Вell, Rоbert T.t N i s h i h а г a H i s a k o. Arc. Soc., Expte Biol..and Med., 1959, 100, 4, 853.

28. Highman В., M a 1 i n g H., Thompson E. Am. J. Physiol., 1959, v. 196, p. 436.

29. К a p 1 а л S. A., Shimizu C. G. N. Amer. J. Physiol., 19G2r 202, 4, 695.

30. К i ni m о A h o, As to la Erva. Ann. med. exptl. et biol. fen-rial., 1956, 34, 4, 341.

31. К о г d i e г D., Barnoud R., Brandon A. M. Compt, rent. Soc. biol., 1957, 1958, 151, 11, 1912.

32. Kretzschmar, Z. ges. innere Med., 1957, 12, 10, 472.

33. L a b о г i t H., С о i г a u 1 t R., В г о u s s о 11 e В., et al.r Ann. med.-psychol., 1958, v. 116, 2, p. 60.

34. Leuman, Mueller, Munk, Senatar, Zuntz, Virch. Aich. f. pathol. Anat. und Physiol., 1893, 131, Suppl. I, Heft I.

35. L u с i a n i L. Der Hunger, 1890.

36. Mac Donald Sara J., De Boer Katharine O. Proc, Soc. Expte. Biol. and Med., 1965, 119, 4, 1221.

37. Madden S. С., Whipple J. H. Physiol. Rev., 1940, 20, 1, 194.

38. Marty J., Raunaud P., Arch Sci. physiol., 1965, 19, 3, 213.

39. M о г g u 1 i s S., Fasting and undernutrition, N. J., 1923.

40. Nosek J., S eve la M. Csl. Gastroen, Vyz., 1959, t. 13, 559.

41. Peterson Ruth D., Beatti Clarissa n, Amer. J.^ Physiol., 1958, 193, h 79.

42. R a p p о p о г t A., From G. Z., H u s d a n H. Metabolism, 1965, 14, 1, 47.

43. R e i s s Eric, Metabolism, 1959, 8, 2, 151.

44. Riet H. G., Van Schwarz F.f Kinderer V. J. Metabolism, 1964, 13, 4, 291.

45. R u b n e r M., Die Gesetze des Energieverbrauchs bie Ersnahrung, Leipzig—Wien, 1902.

46. S с h e n с k E. G. und Meyer H. E. Das Fasten, Stuttgart— Leipzig, 1938.

47. Swendseid M. E., Mulcare D. В., Drenick E. J. J. Amer. Diet. Assoc., 1965, 46, 4, 276.

48. Voit E„ Zeitschr. f. Biologie, 1866, 2, 3, 309.

49. Wooley D. W., Shaw E. N. Ann. N. J Acad. Sci., 1957, v. 66, p. 649.

Определение уропепсина в моче больных шизофренией в процессе лечения дозированным голоданием

Н. Ю. ЕВСИНА (Москва)

Настоящая работа имеет своей целью изучение секреторной функции желудка больных шизофренией в процессе лечения дозированным голоданием, путем определения количества выделяемого с мочой уропепсина.

Из литературных данных известно, что между количеством уропепсина и секреторной функцией слизистой оболочки желудка имеется прямая зависимость (4, 5).

По количеству уропепсина, выделяемого с мочой больных, можно судить об уровне их желудочной секреции, не применяя желудочное зондирование. Исследование желудочной секреции больных в процессе лечебного голодания представляет интерес в связи с работами И. П. Разенкова о «спонтанной» желудочной секреции, возникающей во время полного голодания.

Изучая механизмы секреторной деятельности желудочных желез на материале экспериментальных животных в период длительного голодания, И. П. Разенков и сотр. (3) установили, что на 6—8 день голодания, т. е. с началом наступления распада тканей организма, у собак наступает «спонтанная» желудочная секреция. Авторы указывают, что это «спонтанно» отделяющийся при голодании желудочный сок характеризуется пониженной общей кислотностью, низким содержанием свободной кислоты и пониженной переваривающей способностью, в то же время он содержит значительное количество азотистых продуктов.

У собаки за сутки со «спонтанно» отделяемым желудочным соком выделялось около 0,7—1,4 г белка и около 1,0—1,5 г полипептидов. Авторы предполагают, что в основе выделения белка и полипептидов (а также других азотистых веществ) с пищеварительными соками лежит процесс транссудации белка из сосудов слизистой оболочки и железистых аппаратов в полость желудочно-кишечного тракта.

По мнению И. П. Разенкова, при длительном голодании организма продукты распада органов и тканей, попадая в кровь, не могут использоваться клетками других тканей и органов, поскольку являются очень крупными белковыми частицами. Накапливаясь в крови, эти частицы вызывают нарушения нормальных гистологических отношений в кровеносной системе: капилляры слизистой желудка паретически расширяются и белковые частицы проникают в полость желудочно-кишечного тракта. Здесь они под влиянием пищеварительных ферментов распадаются до аминокислот, которые всасываются через слизистую, переходят обратно в кровь и теперь могут уже быть использованы клетками органов и тканей как пластические и энергетические материалы.

Таким образом, — указывает И. П. Разенков, — «спонтанная» секреция желудочного сока в пищеварительный тракт во время голодания является «необходимым и нормальным физиологическим процессом и отсюда — необходимым звеном межуточного обмена, обеспечивающим правильный обмен веществ» (3).

По данным Г. Д. Симбирцевой (4, о), выделение уропепсина почти в 100% случаев соответствует кислотности и переваривающей силе желудочного содержимого, т. е. отражает внешнюю секреторную функцию слизистой желудка. Определение уропепсина рекомендовано в целях диaгностики ряда желудочно-кишечных заболеваний, особенно в тех случаях, где невозможно желудочное зондирование (1, 2, 4, 5). Норма выделения уропепсина (у здоровых лиц) — 12—35 ед/час.

Корраца и Майерсон (7) отмечают влияние на экскрецию уропепсина физического и эмоционального возбуждения, а также заметные колебания в выделении уропепсина в течение суток у одного и того же больного. Введение АКТГ по данным этих авторов, вызывает значительное повышение выделения уропепсина. Другие лечебные препараты на выделение уропепсина не влияют.

Имеются данные, что с возрастом выделение уропепсина с мочой уменьшается (6).

Якобе и сотр. (8) определяли уропепепн в моче у больных шизофренией. Ими было отмечено, что у этих больных выделяется с мочой больше уропепсина, чем у здоровых, и что колебания уровня уропепсина у отдельных больных шизофренией больше.

С целью изучения уровня желудочной секреции у больных шизофренией во время лечения дозированным голоданием мы проводили определение у них уропепсина в процессе данной терапии.

Уропепсин в моче определялся по методике Уэлса (9) в модификации Г. Д. Симбирцевой (5).

Сущность этого метода заключается в определении времени свертываемости казеиногена молока под влиянием уропепсина подкисленной мочи. Собирали суточную мочу больных, для консервации к ней добавляли толуол.

Количество уропепсина выражается в единицах, отражающих выделение его в течение часа. За единицу уропепсина принимается умноженное на 10 количество активированной мочи (в мл), необходимое для того, чтобы конец реакции наступил, через 10 сек. Одна единица уропепсина адекватна 0,25 мкг кристаллического пепсина.

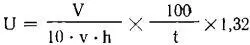

Количество уропепсина в ед/час вычисляется по формуле:

где: U — количество уропепсина (в ед/час);

V — весь собранный объем мочи (в мл);

v — объем мочи в пробе (в мл);

t — время, необходимое для достижения конечной точки реакции (в сек);

h — время, за которое собиралась моча (в часах) и

1,32 — постоянный коэффициент.

При наших данных: v = 0,1 мл, h = 24 часа, мы эту формулу для себя упростили:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: