Андрей Курпатов - Депрессия. От реакции до болезни

- Название:Депрессия. От реакции до болезни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Нева

- Год:2006

- Город:СПб

- ISBN:5-7654-4848-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Курпатов - Депрессия. От реакции до болезни краткое содержание

Депрессия. От реакции до болезни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Именно этот вопрос – вопрос изучения суицидального дискурса – должен лежать и в основании всякой практики превенции суицидов. Самоубийство – это целенаправленное и, в той или иной мере, осознанное действие, что отличает феномен самоубийства от всякой иной психической патологии (за исключением, может быть, другого аутоагрессивного поведения – наркомании, хотя ситуация тут весьма отличается от собственно суицидальной). Человек, страдающий неврозом навязчивых состояний, думает о своих навязчивостях, при этом их содержание не имеет судьбоносного значения, в худшем случае он по итогу инвалидизирует себя соответствующими действиями и ритуалами. Человек, думающий о самоубийстве, закономерно приходит к самому акту самоубийства, а потому здесь его «рассуждения», их непосредственное содержание, имеют принципиальное значение. Он размышляет о «жизни» и «смерти», о «смысле жизни», об «избавлении от страданий», он, наконец, взвешивает «возможности» и «средства» выхода, где одним из вариантов является самоубийство. Представим себе ситуацию, при которой у человека не было бы возможности рассуждать на эти темы (это было бы возможно, если бы не существовало понятий «жизнь», «смерть», «смысл», «страдание», «самоубийство» и т. п., а также соответствующей практики – практики самоубийств). Могли бы самоубийства, в этом случае, иметь место? Вряд ли.

Наконец, не следует забывать и о том, что самоубийства и «оставшееся» суицидальное поведение (суицидальные мысли, планы, намерения, попытки и т. п.) – это две в каком-то смысле самостоятельные проблемы. Предупреждение суицидов, безусловно, проблема исключительной важности. Но разве не проблема – бесконечные, тягостные, по большей части «внутренние» рассуждения человека о том, что его жизнь не имеет смысла, что мучающая его душевная боль невыносима, что смерть – это то, что можно ускорить, то, чем ты управляешь? Иными словами, психотерапевтическая помощь, вне всякого сомнения, нужна не только тем, кто стоит на грани самоубийства (решает: «быть или не быть?»), но и тем, для кого мысли о самоубийстве становятся пусть и «безобидным», однако существенным дополнительным «внутренним» стрессором.

Таким образом, основные исследования суицидального поведения, на наш взгляд, должны быть сосредоточены на выявлении и анализе суицидального дискурса, а не на статистике суицидов. Только понимание структуры, содержания и действенности этого дискурса позволяет нам получить возможность хоть как-то ориентироваться в суицидальной проблематике. Однако найти научные работы, содержащие в себе данные о суицидальном дискурсе, достаточно трудно, о существовании работ, которые предметно посвящены этому вопросу, авторам и вовсе не известно [7].

Само понятие дискурса до сих пор остается в значительной степени не проясненным. Как правило, дискурс понимается как совокупность речевых высказываний, обусловленная социальными обстоятельствами. Таковым понятие дискурса было до «позднего Фуко» и «позднего Барта», впрочем, даже многие из тех, кто принял это понятие прежде, не различил нововведений, сделанных М. Фуко [12] и Р. Бартом [2] в конце 70-х—начале 80-х годов XX века. Последние же лишь довели до логического конца ту парадигму психического, которую актуализировал в свое время Л.С. Выготский (тоже «поздний»).

В своей книге «Мышление и речь» Л.С. Выготский противопоставил «знак» его «значению» [3] (аналогичную формулу позже представил Ж. Лакан [10]). «Значение» («означаемое» – это то, что стоит за «знаком» («означающим»), по сути же это психическое состояние (явление, сила), которое находит свое отражение в сознании («знаках», компиляциях «означающих»). Отражение это не «зеркальное», а «репрезентативное», оно представляет и предписывает. Психическое состояние (здесь этот термин используется в специфическом смысле) определяет направленность мыслительных процессов, «конъюнктуру» сознания, но, сформированная, она – направленность мыслительных процессов, «конъюнктура» сознания – определяет модель поведения, предписывает человеку те действия, которые он должен осуществить [5].

Крайне упрощая ситуацию применительно к суицидальной проблематике, можно сказать следующее. Человек, находящийся «на подъеме», будучи в состоянии позитивного аффекта, не нуждается в таких означающих («знаках»), как «смерть», «страдание», «смысл», «безысходность» и даже «надежда». Он оптимистично смотрит на свою жизнь, он активен и деятелен. Однако ситуация меняется кардинально, если человек сталкивается с проблемами (ситуациями), для решения которых у него нет готовых и испробованных шаблонов поведения. Именно такие ситуации и являются в прямом смысле этого слова – «кризисными». Психический аппарат переживает настоящую катастрофу – имеющиеся в его распоряжении стереотипы поведения не конгруэнтны действительности, а иных просто нет.

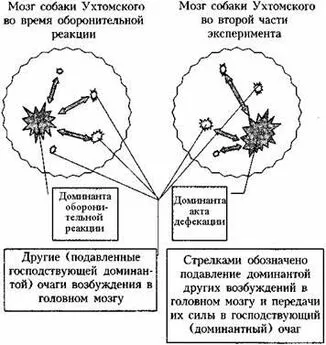

Иными словами, здесь мы имеем дело с нарушением динамического стереотипа (по И.П. Павлову), что неизбежно приводит к всплеску негативных эмоций [8, 11]. Тут-то и возникает потребность в соответствующих упомянутых выше означающих («знаках»), которые, с одной стороны, означивают (в смысле репрезентации) это психическое состояние, а с другой стороны, конфигурируясь в стройную «депрессивную идеологию», обеспечивают психическому аппарату некую определенность (стабильность), что создает эффект временного облегчения, служащего позитивным подкреплением для данной новой – «депрессивной» модели поведения [4, 9]. Разумеется, актуализация в сознании человека «знаков» суицидального круга – «самоубийство», «единственный и последний выход», «избавление» и т. п. – в данном случае дело практически решенное.

Здесь необходимо отметить, что «депрессия» как болезнь и «депрессивная идеология» – это не одно и то же. Пациент с маскированной депрессией, если дело не заходит слишком далеко, может и не иметь «депрессивной идеологии», его сознание не активизирует мысли – «все плохо», «все кончено», «выхода нет», «дальше будет только хуже», «так жить больше нет сил», «я не хочу жить». С другой стороны, человек, у которого нет клинической депрессии, вполне может самодраматизироваться «депрессивной» или даже «суицидальной» идеологией: «все суета сует», «моя жизнь не имеет смысла», «мне незачем жить», «какая разница, когда умирать – сейчас или потом?», «я совершенно не беспокоюсь о своей жизни», «мне не хочется жить», «я хочу покончить с собой».

Суицидальный дискурс является одним из составляющих «депрессивной идеологии» (системы депрессивных суждений, высказываний), причем зачастую наиболее мощным и разработанным. По всей видимости, это связано с тем, что в отличие от остальных составляющих «депрессивной идеологии» (например, «депрессивной триады» А. Бека) суицидальный дискурс предлагает какие-то действия, он не просто констатирует ситуацию, он предлагает «выход». Как это ни парадоксально, но именно эта особенность суицидального дискурса, предполагающая возможность «поступка», оказывается необычайно важной и значимой для человека. Поскольку суицид – это действие, у человека возникает иллюзия «выхода» из «безвыходной ситуации», сам суицид рассматривается здесь как «шанс на спасение», как «избавление от внутренней боли».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: