Эрик Кандель - Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг

- Название:Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-119013-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Кандель - Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Расстроенная психика. Что рассказывает о нас необычный мозг - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

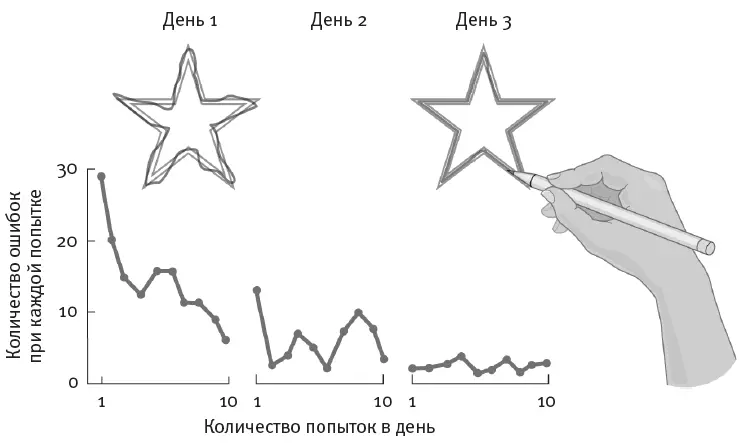

Долгое время Милнер полагала, что дефицит памяти у Г. M. затрагивал все формы познания. Но затем она совершила любопытное открытие. Она попросила пациента Г. M. обвести контуры звезды, глядя на свою руку, карандаш и бумагу в зеркале. Каждый, кто пытается выполнить эту задачу, в первый день ошибается, выходит за контуры звезды и подправляет линию, но к третьему дню люди с нормальной памятью достигают почти идеального результата. Если нарушения памяти у пациента Г. M. касались всех процессов познания, его результат не должен был улучшаться. Тем не менее три дня спустя Г. M., как и любой другой человек, приобрел этот двигательный навык (рис. 5.4), хотя и не помнил, что уже тренировался в выполнении этой задачи и вообще когда-либо встречался с Милнер.

Рис. 5.4.Приобретение двигательного навыка

Поскольку пациент Г. M. не помнил своих тренировок, ученые предположили, что моторное обучение, в отличие от других форм обучения, должно эксплуатировать особый вид памяти, поставляемый другими системами мозга.

Нейробиологи считали так очень долго – пока Ларри Сквайр из Калифорнийского университета в Сан-Диего не обнаружил, что люди с повреждениями медиальной части обеих височных долей (той самой области, которой лишился пациент Г. M.) могут приобретать не только двигательные навыки. У них не страдает способность к речи, и они могут применять целую группу приобретенных навыков восприятия – например, читать зеркально отраженный текст. Они способны вырабатывать привычки и осваивать другие простые навыки. Сквайр предположил, что раз такой спектр способностей к обучению сохраняется, то эти люди должны пользоваться другой системой памяти 48 .

Сквайр пришел к заключению, что в мозге работают две основные системы памяти. Одна из них – эксплицитная, или декларативная, память , которая позволяет нам сознательно запоминать людей, места и объекты. Именно ее мы называем “памятью” в бытовых разговорах. Она отражает нашу сознательную способность запоминать факты и события. Эксплицитная память задействует медиальную часть височной доли, что и объясняет, почему пациент Г. M. больше не мог запоминать новые факты, людей и события прошедшего дня.

Второй тип памяти – обнаруженная Сквайром имплицитная, или скрытая, память , которую наш мозг использует при реализации двигательных навыков и навыков восприятия – тех, что мы применяем автоматически, например, управляя автомобилем или грамотно говоря. В разговоре мы редко сознательно обращаемся к правилам грамматики – мы просто говорим. Имплицитная память так загадочна – и так не избалована нашим вниманием, – потому что она в основном бессознательна. По мере приобретения опыта мы справляемся с задачей все лучше, но сами этого не осознаём и даже не отдаем себе отчета, что вообще обращаемся к памяти. Исследования показывают, что мы можем справляться с имплицитными задачами даже хуже, если сознательно обдумываем свои действия.

Неудивительно, что за эксплицитную и имплицитную формы памяти отвечают разные системы мозга. Вместо высших, когнитивных областей мозга вроде медиальной части височных долей имплицитная память больше зависит от тех структур, которые реагируют на стимулы: например, от миндалевидного тела, мозжечка, базальных ядер или – в простейших случаях – всего лишь от рефлекторных дуг.

Особенно важный подкласс имплицитной памяти – память, связанная с процессом обусловливания. Аристотель первым предположил, что определенные формы обучения требуют установления ассоциаций между понятиями. Например, глядя на елку в мерцающих гирляндах, мы вспоминаем о Рождестве. Эту идею развили и формализовали представители британского эмпиризма Джон Локк, Дэвид Юм и Джон Стюарт Милль, которых можно считать прародителями современной психологии.

В 1910 году российский физиолог Иван Павлов сделал еще один важный шаг вперед. Ранее, изучая собак, он заметил, что у животных повышается слюноотделение, когда он входит в комнату, причем даже без собачьего корма. Иными словами, собаки научились ассоциировать нейтральный стимул (появление Павлова в комнате) с позитивным стимулом (пищей). Павлов назвал нейтральный стимул условным , позитивный стимул – безусловным, а такую форму ассоциативного обучения – обусловливанием .

На основе своего наблюдения Павлов разработал эксперимент, позволяющий узнать, может ли собака научиться слюноотделению в ответ на любой сигнал, предвосхищающий появление пищи. Он звонил в колокольчик, а затем кормил собаку. Сначала звон колокольчика не вызывал никакой реакции. Однако если собака уже несколько раз слышала этот звук перед едой, слюна начинала выделяться у нее в ответ на звон, даже когда за ним не следовало кормление.

Эксперименты Павлова оказали колоссальное влияние на психологию: они ознаменовали решительный переход к поведенческой концепции обучения. По мнению Павлова, обучение предполагало установление ассоциаций не только между понятиями, но и между стимулом и поведением. Это делало обучение поддающимся экспериментальному анализу: реакцию на стимулы можно было измерить объективно, параметры реакции определить и даже скорректировать.

Открытие Сквайра, выявившее, что память не едина, а разные типы воспоминаний обрабатываются по-разному и хранятся в разных областях мозга, заметно приблизило нас к пониманию феномена памяти и работы мозга в целом, но заодно и породило новые вопросы. Как нейроны хранят разные типы воспоминаний? Разные ли клетки отвечают за имплицитную и эксплицитную память? Если да, то по-разному ли они работают?

Память и сила синаптических связей

В ранних исследованиях предполагалось, что для формирования и хранения воспоминаний о том, чему мы научились, необходима довольно сложная нейронная сеть. Однако мы с коллегами по Колумбийскому университету и одним из моих бывших студентов, Джеком Бирном, который теперь работает в Центре наук о здоровье Техасского университета в Хьюстоне, выявили механизм ассоциативного обучения у морского моллюска аплизии, и этот механизм не требует сложной нейронной сети 49 . Аплизия демонстрирует сложный защитный рефлекс, который контролируется связями между небольшим количеством сенсорных и моторных нейронов. Обучение приводит к активации модулирующих нейронов [62] Модулирующие (модуляторные) нейроны – те, что сами по себе реакции на стимул не генерируют, в отличие от командных нейронов , а модулируют ее (тормозят либо усиливают), активируясь при реализации определенной формы поведения. Свое влияние они могут распространять на целые сети нейронов, регулируя силу межнейронных связей выделением нейромедиаторов. Образно говоря, это не тумблеры, но мощные регуляторы громкости.

, которые усиливают связи между сенсорными и моторными нейронами. Мы с коллегами обнаружили, что у беспозвоночных животных этот механизм участвует в имплицитном обучении классическому обусловливанию. Он также работает в миндалине – структуре мозга млекопитающих, играющей ключевую роль в имплицитном обучении эмоциям, в частности страху.

Интервал:

Закладка: