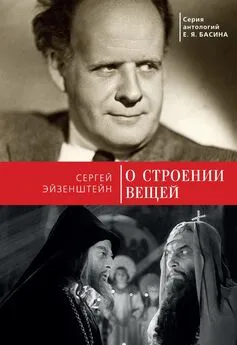

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей

- Название:О строении вещей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:5-89357-114-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей краткое содержание

О строении вещей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот почему, напр[имер], широко понятый прием синекдохи, включающий и метод ее в поэзии, и крупный план в кино, и пресловутую «недосказанность» (understatement) американцев-практиков и американцев-антологистов (большинство из них останавливается на пороге антологий, избегая анализа и последующих обобщений), не останавливается на том, что этот прием есть сколок мышления – по типу pars pro toto 64 64 Часть вместо целого (лат.)

(граница концепций на 1935 год).

Вот почему десять лет спустя концепция проламывается дальше в еще более раннюю дочеловеческую сферу и толкует о том,что уже само pars pro toto есть на более высоком – эмоционально-чувственном уровне 一 повтор чисто рефлекторного явления условного рефлекса, возникающего целиком через воспроизведение частичного его элемента, служащего раздражителем.

Вот почему чудовищно распространенная драматическая, а потому одна из базисных тем – тема мести – не довольствуется рамками того, что она отражает неизбежное противодействие, вызванное действием в разрезе человеческой психологической реакции («tit for tat» 65 65 «зуб за зуб» (англ.)

).

Она уже и самую эту реакцию видит как частичное приложение общего закона о равенстве действия и противодействия, диктующее маятнику его маячащее движение. (Как в самом поведении, скажем, «вендетты», восходящей к этой основе, так и в истолковании соответствующего строя произведения, отразившего это, – вся почти елизаветинская трагедия разрослась из первоначальной Revenger’s Tragedy 66 66 трагедии мстителей (англ.)

– вспомним трагос Шекспира!)

Тревожная струна жестокости была задета во мне еще раньше.

Как странно, – живым впечатлением, но живым впечатлением с экрана.

Это была одна из очень ранних увиденных мною картин, вероятно, производства Пате.

В доме кузнеца – военный постой.

Эпоха – наполеоновские войны.

Молодая жена кузнеца изменяет мужу с молодым «ампирным» сержантом.

Муж узнает.

Ловит сержанта.

Сержант связан.

Брошен на сеновал.

Кузнец раздирает его мундир.

Обнажает плечо.

И… клеймит его плечо раскаленным железом.

Как сейчас помню: голое плечо, громадный железный брус в мускулистых руках кузнеца с черными баками и белый дым (или пар), идущий от места ожога.

Сержант падает без чувств.

Кузнец приводит жандармов.

Перед ними 一 человек без сознания с оголенным плечом.

На плече… клеймо каторжника.

Сержант схвачен, как беглый.

Его водворяют обратно в Тулон.

Финал был героико-сентиментальный.

Горит кузница.

Бывший сержант спасает жену кузнеца.

В ожогах исчезает «позорное клеймо».

Когда горит кузница? Много лет спустя? Кого спасает сержант: самого кузнеца или только жену? Кто милует каторжника?

Ничего не помню.

Но сцена клеймения до сих пор стоит неизгладимо в памяти.

В детстве она меня мучила кошмарами.

Представлялась мне ночью.

То я видел себя сержантом, то кузнецом.

Хватался за собственное плечо.

Иногда оно мне казалось собственным, иногда чужим.

И становилось неясным, кто же кого клеймит.

Много лет белокурые (сержант был блондин) или черные баки и наполеоновские мундиры неизменно вызывали в памяти самую сцену.

Потом развилось пристрастие к стилю ампир.

Пока подобно морю огня, поглотившему клеймо каторжника, океан жестокостей, которыми пронизаны мои собственные картины, не затопил этих ранних впечатлений злополучной кинокартинки и двух романов, которым он, несомненно, кое-чем обязан…

Не забудем, однако, и того, что детство мое проходит в Риге в разгар событий пятого года.

И есть сколько угодно более страшных и жестоких впечатлений вокруг – разгул реакции и репрессий Меллер-Закомельских и иже с ними.

Не забудем этого, тем более что в картинах моих жестокость неразрывно сплетена с темой социальной несправедливости и восстания против нее…

[…] Линия – след движения…

И вероятно, через года я буду вспоминать это острое ощущение линии как динамического движения, линии как процесса, линии как пути.

Много лет спустя оно заставит меня записать в своем сердце мудрое высказывание Ван Би ([III] век до н. э.). «Что есть линия? Линия говорит о движении».

Я с упоением буду любить в Институте гражданских инженеров сухую, казалось бы, материю Декартовой аналитической геометрии: ведь она говорит о движении линий, выраженных загадочной формулой уравнений.

Я отдам многие годы увлечению мизансценой – этим линиям пути артистов «во времени».

Динамика линий и динамика «хода», а не пребывания, как в линиях, так и в системе явлений и перехода их друг в друга остается у меня постоянным пристрастием.

Может быть, отсюда же и склонность и симпатия к учениям, провозглашающим динамику, движение и становление своими основоположными принципами.

[…] Я всюду ищу подвижность метода, а не несгибаемость канона, а самой любимой темой и областью моих исканий остается вопрос об исходном «протоплазматическом» элементе в творениях, произведениях и роли его в строении и осознании формы явлений.

Этот же поток захлестывает меня в теоретических моих писаниях, когда я ему даю волю в мириадах отступлений от главной темы…

[…] И затем, что может быть увлекательнее совершенно бесстыжего нарциссизма, ибо что эти страницы, как не бесчисленный набор зеркал, в которые можно смотреться, и в ответ будешь глядеть сам, при этом любого и самого разнообразного возраста.

Не потому ли так щепетильно [и] беспрестанно котируются год и место в этом каскаде издевательства над последовательностью времени, непрерывностью сменяющихся мест действия и доброй логикой направленности и назначения!

И освобожденность от всех трех разом!

Что может быть прекраснее?!

Не это ли… рай как сколок со счастливейшего этапа нашей жизни, еще прекраснее, чем обеспеченное детство, тот благостный этап, когда, свернувшись калачиком, первым калачиком нашего бытия, – мы мерно дремлем, покачиваемся, защищенные и недоступные агрессии в теплом лоне наших матушек?!

[…] Влечение 一 род недуга.

Какое-либо наше действие определяет всегда, конечно, пучок мотивов.

Они не всегда так отчетливы для самого себя, как, скажем, дошедшие до нас записи Шопенгауэра его мотивов в пользу переезда в Манхейм сравнительно с пребыванием в Брауншвейге.

В пользу М[анхейма] 一 по пятибалльной системе!

В пользу Б[рауншвейга]一 по той же системе.

Вывод 一 все в пользу Манхейма, и философ остается безвыездно в… Брауншвейге!

Но среди «пучка» мотивов есть всегда один, обычно самый дикий, непрактичный, нелогичный, часто нелепый и очень часто совершенно не рациональный, «тайный», который, однако, все и решает.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: