Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении

- Название:Формирование личности ребенка в общении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978–5–388–00493–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении краткое содержание

В книге представлены наиболее значимые произведения выдающегося отечественного психолога М. И. Лисиной: монография «Проблемы онтогенеза общения», цикл статей, посвященных влиянию общения на развитие психики и личности ребенка, а также работы по психологии младенчества. Книга дает целостное представление о концепции генезиса общения и позволяет понять роль общения в развитии ребенка на разных этапах онтогенеза.

Издание адресовано психологам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется проблемами детства и общения.

Формирование личности ребенка в общении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Учитывая близость (или единство?) двух сфер общения, мы решили воспользоваться моделями, разработанными С. В. Корницкой, применительно к новым обстоятельствам.

На занятиях по I программе, В (внимание), партнер удовлетворял потребность ребенка в доброжелательном внимании. Дошкольник выполнял привлекательную для него деятельность по заданию партнера, последний внимательно наблюдал за действиями дошкольника и на протяжении опыта 10 раз хвалил ребенка («Молодец!», «Хорошо!», «Умница!»). На занятиях дети рисовали, лепили, конструировали, вырезали.

На занятиях по II программе, И (игра), партнер удовлетворял потребность дошкольника в сотрудничестве. В течение 20 встреч дети занимались различными играми: спортивными («Кто ловкий», «Кольцеброс»), дидактическими («Домино», «Чудесный мешочек»), ролевыми («Уложим куклу спать», «Больница»). Партнеру не требовалось хвалить ребенка. Оба ребенка были примерно равно активны.

На занятиях по III программе, С (сопереживание), партнер удовлетворял потребность ребенка в сопереживании. Для этого партнер показывал испытуемому диафильмы, настольный театр, книжные иллюстрации и по ходу дела подчеркнуто выражал свои переживания – восторг, ужас, сострадание; он также активно поддерживал все проявления чувств у партнера.

Занятия по всем трем программам проводились в одно и то же время дня, чередуясь в случайном порядке.

Экспериментатор заранее обучал партнеров вести себя на занятиях в соответствии с программой, потом незаметно поправлял их и напоминал о нужных действиях, если ребенок не выполнял задание. Дети–партнеры были сверстниками испытуемых, посещали тот же детский сад, но не были знакомы с ними. В исследовании участвовали дети трех возрастных групп: младшие (3–4 года), средние (4–5 лет) и старшие (5–7 лет) дошкольники, по 5 испытуемых и по 3 партнера в группе. С каждым ребенком проводилось в общей сложности 60 занятий и 15 контрольных проб (до занятий, через 10 и 20 занятий). Контрольные пробы включали беседу по фотографии о трех партнерах ребенка, беседу о них же в связи с рассказом о положительном герое и об отрицательном персонаже, выбор товарища для прогулки, вручение ему подарка, наблюдения за детьми при их встрече и прощании. Во всех случаях словесные ответы ребенка составляли лишь скромную часть реального взаимодействия детей; в протоколе фиксировались с максимальной полнотой не только слова, но и все другие проявления (колебания, переживания, сопутствующие действия), что коренным образом отличает методику Р. А. Смирновой от социометрических приемов, даже таких, как «выбор в действии» (Я. Л. Коломинский, 1976; Отношения между сверстниками., 1978).

Детей–партнеров оказалось непросто научить вести себя в точном соответствии с программой. Особенно частые срывы на первых занятиях допускали партнеры, приглашенные выполнять программу В, – ведь от них требовалось ограничиваться наблюдением и похвалами, а они так стремились сами действовать с интересными вещами и игрушками! Но после 3–5 занятий все партнеры научились вести себя правильно, постепенно «вошли во вкус» и примерно с 10–й встречи начинали работать с выдумкой, – с инициативой, соблюдая все установленные правила. И это при том, что младшим партнерам было чуть больше 3 лет, а старшим – меньше 7.

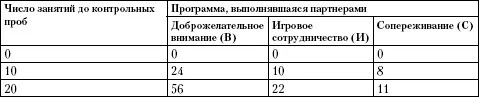

Основные результаты исследования Р. А. Смирновой представлены в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Формирование привязанностей у дошкольников к сверстникам, по всей выборке, баллы

Знакомство с таблицей показывает, что до начала занятий партнеры либо не пользовались у детей никакой симпатией, либо вызывали легкую неприязнь. После 10 проведенных занятий у детей появляется некоторая привязанность ко всем партнерам, особенно заметная по отношению к сверстникам, выполнявшим программу В. Максимальные изменения происходят после 20 проведенных занятий: привязанность к партнерам с программой В достигает максимального уровня, привязанность к партнерам с программой И имеет промежуточную величину, к партнерам с программой С она оказалась минимальной. Статистические тесты и качественный анализ подтвердили высокую надежность установленных различий.

Эти данные свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что отношение дошкольников к сверстникам зависит от программы их общения между собой. Исходя из этого можно целенаправленно формировать добрые отношения детей на основе удовлетворения их потребности в общении. Далее, исследование избирательных привязанностей у дошкольников свидетельствует о том, что здесь, так же как и в общении со взрослыми, потребность в доброжелательном внимании и воплощающие ее личностные мотивы общения составляют самый фундамент коммуникативной деятельности. И наконец, было установлено взаимодействие потребности в общении с другими потребностями ребенка, влиявшее на степень привязанности ребенка к товарищам. Так, потребность дошкольников в активном функционировании на занятиях по программам И и С либо отвлекала внимание ребенка (например, при совместной игре), либо вызывала у него досаду (когда сверстник, например, был хозяином интересных вещей и не допускал к ним ребенка). Эта некоммуникативная потребность, по–видимому, и была той причиной, которая снижала расположение дошкольников к партнерам по программе И, а особенно – по программе С.

Взятые в совокупности исследования С. В. Корницкой и Р. А. Смирновой весьма надежно подтверждают наше мнение о коммуникативной потребности как о важнейшем (хотя, конечно, не единственном) факторе возникновения любви и дружбы у маленьких детей ко взрослым и к своим ровесникам. Они также свидетельствуют о плодотворности подхода к взаимоотношениям как продукту общения, в особенности при изучении взаимоотношений в неразрывной связи их становления с реальным процессом коммуникативной деятельности.

Образ самого себя

Мы подошли, наконец, к последнему вопросу, которым завершаем книгу, – это вопрос об образе самого себя как еще одном продукте общения. Объем нашего труда заставляет ограничиться формулировкой некоторых основных понятий и посылок о связи образа самого себя у дошкольников с их деятельностью общения и кратко представить экспериментальные факты о ранних этапах его развития.

Напомним сначала, что понимание предмета общения, сути коммуникативной деятельности и природы потребности в общении с логической неизбежностью приводит к выводу о становлении в общении образа самого себя. Мы называем его аффективно–когнитивным образом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Шевцова - Как защитить своего ребенка? [Стань мамой-адвокатом]](/books/1060624/majya-shevcova-kak-zachitit-svoego-rebenka-stan-mamoj-advokatom.webp)