Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении

- Название:Формирование личности ребенка в общении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978–5–388–00493–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении краткое содержание

В книге представлены наиболее значимые произведения выдающегося отечественного психолога М. И. Лисиной: монография «Проблемы онтогенеза общения», цикл статей, посвященных влиянию общения на развитие психики и личности ребенка, а также работы по психологии младенчества. Книга дает целостное представление о концепции генезиса общения и позволяет понять роль общения в развитии ребенка на разных этапах онтогенеза.

Издание адресовано психологам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется проблемами детства и общения.

Формирование личности ребенка в общении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Термин «образ» позволяет поставить представление о себе в единый ряд со всеми теми конструктами, которые возникают в результате деятельности; мы уже говорили о них на первых страницах этой главы. К представлению о себе полностью относится все сказанное об образе вообще: указание на его вторичность, субъективность и связь с порождающей его активностью индивида. К нему относятся и другие особенности образа, не упомянутые нами: избирательность отражения в нем оригинала, динамизм и изменчивость образа, сложная архитектоника его строения, непростая связь с процессами осознания и пр.

Слово аффективный мы используем для акцентирования отношения человека к себе, составляющего часть образа самого себя. Говоря о когнитивном компоненте целостного образа, мы имеем в виду представление или знание о себе. Следовательно, в образе самого себя в неразрывной связи представлены знание человека о себе и отношение к себе. Образ самого себя – целостный аффективно–когнитивный комплекс. Два аспекта образа могут быть разделены лишь в абстракции, реально они нераздельны. Однако для научных целей полезно специально сосредоточить внимание то на одном, то на другом из них. Аффективную часть образа, абстрагированную от знания, мы называем самооценкой ребенка. А когнитивную часть предпочитаем именовать представлением ребенка о себе, чтобы подчеркнуть ее связь по происхождению и по природе с познавательными процессами индивида. Остановимся подробнее на каждом из предложенных понятий.

Самооценку мы понимаем более узко, чем принято в психологической литературе последних лет (Е. И. Савонько, 1970; Р. Б. Стеркина, 1977), поскольку отделяем ее от элементов представления, от знания ребенка о себе. Общую самооценку мы связываем с целостным отношением ребенка к себе как к любимому окружающими, важному для них или, напротив, незначимому существу. Мы полагаем, что ее нужно характеризовать не количественно (насколько она высока), а качественно – каков ее состав и окраска (положительная–отрицательная, полная–неполная и т. д.). Конкретная самооценка выражает отношение ребенка к успеху своего отдельного, частного действия. Мы различаем также абсолютную и относительную самооценку. Первая из них выражает отношение ребенка к себе вне сопоставления себя с другими людьми, это переживание им того, любят ли его вообще (или кто–то определенный) или не любят. Вторая выражает отношение ребенка к себе в сопоставлении с другими людьми («Так же ли я хорош, так же ли меня любят, как другого ребенка?»).

В психологии, кроме того, принято говорить об адекватности самооценки (Л. И. Божович, Л. В. Благонадежина // Изучение мотивации…, 1972) или об ее реалистичности (Р. Б. Стеркина // Отношения между сверстниками…, 1978). Адекватной считается при этом самооценка, соответствующая объективной ценности индивида. Мы избегаем употреблять два последних термина применительно к общей самооценке по следующим причинам.

Во–первых, каждая человеческая личность уникальна, поэтому самой адекватной общей самооценкой любого человека можно считать величину бесконечно большую. В этом смысле завышенная общая самооценка просто невозможна. Заниженная же самооценка имеет подчеркнуто количественный характер, в то время как она должна характеризоваться, скорее всего, качественно.

Во–вторых, любая самооценка не выбирается человеком по своему капризу, произвольно, а закономерно определяется объективными обстоятельствами. Поэтому она всегда объективно обусловлена, всегда адекватна породившим ее обстоятельствам (М. И. Лисина // Принцип развития…, 1978).

А вот применительно к представлениям ребенка о себе мы считали вполне оправданным говорить об их точности. Ведь здесь речь идет о конкретных фактах, либо верно отраженных индивидом, либо искажаемых им – занижаемых («заниженные представления») или завышаемых («завышенные представления»). Представление о себе, как и любое другое представление, берет начало в восприятии; в дальнейшем образ восприятия перерабатывается в памяти (Л. А. Венгер, 1969), обобщается, обогащается элементами когнитивных процессов более высокого порядка – наглядным мышлением и даже чисто умозрительными схемами (В. Я. Ляудис, 1976).

Образ самого себя имеет сложную архитектонику. Так, выяснилось, в частности, что существуют некоторые особенности структуры образа, так сказать, по горизонтали. По–видимому, есть центральное, или ядерное, образование, на которое конвергируют все новые впечатления, получаемые индивидом (Н. Н. Авдеева, А. И. Силвестру, Е. О. Смирнова // Воспитание, обучение…, 1977). В этом образовании представлено в наиболее переработанной форме знание о себе как о субъекте, о личности, в нем рождается общая самооценка, тут она постоянно существует и функционирует. Кроме центра у образа имеется и «периферия» – так мы называем ближе или дальше отстоящие от центра участки, куда приходят самые новые и свежие сведения человека о себе. На «периферию» поступают главным образом конкретные факты, частные знания. Но они немедленно преломляются через призму центрального образования и обрастают аффективными компонентами. Действие последних способно вызвать искажение представлений – завышение или занижение их. Но не только центр влияет на периферию: одновременно идет влияние и в обратном направлении. Благодаря влияниям периферии общая самооценка постоянно модифицируется, меняет свои краски, увеличивается по полноте.

Следовательно, сложная архитектоника образа самого себя обусловливает его динамизм и постоянное развитие. Взаимодействие центра и периферии обеспечивает разрешение возникающих противоречий между новыми знаниями и прежним отношением к себе и диалектическое рождение нового качества. Хотелось бы повторить еще раз, что образ самого себя не сводится к сумме отдельных «кирпичиков» – частных представлений об отдельных актах и поступках. Он всегда носит интегральный характер. Поэтому и развитие образа не сводится к накоплению новых деталей, а есть процесс перестройки, качественного преобразования всего образа в целом.

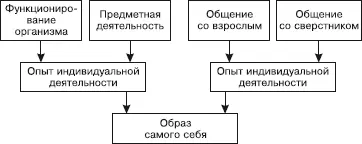

Но каковы факторы, которые определяют становление и развитие образа? Откуда берет человек знания о себе и как он формирует то или иное отношение к ним? На этот очень сложный вопрос мы отвечаем так. Есть два основных источника построения образа:

1) опыт индивидуальной (одиночной) деятельности человека;

2) опыт его общения с окружающими людьми. Опыт общения подразделяется, в свою очередь, на:

а) общение со взрослыми;

б) общение со сверстниками (рис. 2).

Рис. 2.Факторы и источники построения образа самого себя у дошкольников (схема)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Шевцова - Как защитить своего ребенка? [Стань мамой-адвокатом]](/books/1060624/majya-shevcova-kak-zachitit-svoego-rebenka-stan-mamoj-advokatom.webp)