Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении

- Название:Формирование личности ребенка в общении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978–5–388–00493–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении краткое содержание

В книге представлены наиболее значимые произведения выдающегося отечественного психолога М. И. Лисиной: монография «Проблемы онтогенеза общения», цикл статей, посвященных влиянию общения на развитие психики и личности ребенка, а также работы по психологии младенчества. Книга дает целостное представление о концепции генезиса общения и позволяет понять роль общения в развитии ребенка на разных этапах онтогенеза.

Издание адресовано психологам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется проблемами детства и общения.

Формирование личности ребенка в общении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1) контекста для сравнения ребенком себя с равными ему существами;

2) средства взаимного обмена оценочными воздействиями.

А. И. Силвестру были получены очень яркие свидетельства сложной архитектоники образа самого себя у дошкольников и диалектического взаимодействия его центра с периферией. Во–первых, ему удалось констатировать связь между искажением представления ребенка о своих способностях далеко прыгать и общими личностными особенностями детей. И, во–вторых, он сумел, отправляясь от периферии, существенно преобразовать в формирующем эксперименте ядро образа. А. И. Силвестру отметил, что дети с точными представлениями вели себя адекватно условиям, при трудностях проявляли настойчивость и старание, их отличали общительность, умение не только сотрудничать с окружающими, но и постоять, когда нужно, за себя. Таких детей было немного в младшем и среднем возрасте, но в старшем их доля превышала 73 %. При заниженных представлениях дети в тех же условиях были малоподвижны, необщительны, недоверчивы, они легко обижались, не верили в свои силы, не умели сотрудничать и защищать свои интересы. В младшей группе таких детей не было совсем, а в средней и старшей они составляли примерно 10 %. У детей с завышенными представлениями отмечалась несдержанность, они мало старались и не обращали должного внимания на трудности, не всегда умели ладить с окружающими людьми, в случае неуспеха очень расстраивались, быстро обижались. Доля таких детей была наибольшей в младшей группе (78 %), а потом снижалась. Установленные факты А. И. Силвестру истолковал как результат влияния центра на периферию образа самого себя, как проявление общей самооценки в конкретных представлениях о себе. Он выдвинул гипотезу, что для коррекции ошибочных представлений детей нужно обогатить индивидуальный опыт ребенка новыми реальными знаниями о пределах своих сил и создать у него благоприятный опыт взаимоотношений с окружающими людьми.

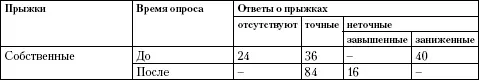

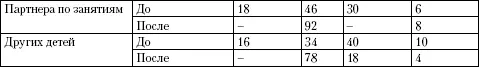

Для опытов были отобраны 5 дошкольников, стойко занижавших свои достижения в прыжках (более 50 % их ответов отклонялись от фактов в сторону преуменьшения результатов). В течение 2 мес. с каждым из них было проведено 16 занятий. На занятиях испытуемый прыгал вместе со специально подобранными товарищами, достижения которых были заметно ниже, чем у него, а уверенность в себе намного выше. Взрослый ободрял всех детей, хвалил и высоко их оценивал. Результаты формирующих занятий представлены в табл. 1.9.

Таблица 1.9

Ответы испытуемых о дальности своих прыжков и прыжков других детей до и после формирующих занятий (в среднем по группе), %

Из этой таблицы видно, что после занятий дети дали 84 % точных ответов по сравнению с 36 % до них. Среди неточных ответов отсутствовали случаи недооценки своих прыжков, а в 16 % случаев испытуемые даже завышали свои показатели, чего раньше никогда не делали.

Умение детей анализировать и оценивать успехи других детей также повышалось. Но изменения коснулись не только отношения детей к своим прыжкам. Они стали смелее, 3 из 5 детей даже решились пройти по качающейся доске. Исчезли их скованность и нерешительность, они теперь намного чаще контактировали с товарищами, проявляли активность и инициативу. По–видимому, итоги формирующих опытов свидетельствуют о влиянии периферии образа себя у ребенка на его центр.

В целом исследование А. И. Силвестру значительно обогащает наши знания о становлении и развитии образа самого себя у дошкольников. Рассмотренная работа, а также другие работы имеют прямое практическое значение. Они показывают родителям и воспитателям, что представление ребенка о себе и его отношение к себе не являются врожденными, а возникают в ходе общения. При этом, в первые 7 лет жизни наиболее сильное влияние оказывают воздействия взрослых людей. Это накладывает на них особую ответственность, но одновременно открывает им и большие возможности для воспитания у детей желательных качеств личности, связанных с особенностями представления ребенка о себе.

Подведем краткие итоги тому, о чем говорили в главе 4.

Общение, как и всякая другая деятельность, завершается определенным результатом. Результат общения можно рассматривать как его продукт.

Общение приводит к созданию многочисленных и разнообразных продуктов. Среди них важное место занимают взаимоотношения и образ самого себя.

Характер общения обусловливает особенности взаимоотношений людей. Но и взаимоотношения, раз возникнув, в свою очередь, воздействуют на процессы общения.

Взаимоотношения людей носят избирательный характер. Избирательность в отношениях определяется потребностями человека. Избирательные взаимоотношения между людьми в высокой степени зависят от коммуникативной потребности.

Партнер, который позволяет ребенку удовлетворить потребность в общении на достигнутом детьми уровне развития, вызывает у него симпатию и расположение. Чем больше общение с партнером соответствует конкретному содержанию потребности ребенка (во внимании, уважении, сопереживании), тем больше тот его любит.

Зависимость взаимоотношений от содержания потребности в общении обнаруживается как в общении детей со взрослыми, так и в общении их между собой. В фундаменте добрых отношений в общении с обоими партнерами лежит удовлетворение потребности ребенка в доброжелательном внимании окружающих людей; она «опредмечивается» в личностных коммуникативных мотивах.

Образ самого себя возникает у ребенка в ходе различных видов жизненной практики: опыта индивидуальной (одиночной) деятельности и опыта общения. Функционирование организма («жизнь тела») создает элементарную основу для самоощущения ребенка. Решающее значение в качестве источника и фактора развития у детей представления о себе и отношения к себе имеет предметная деятельность, активно преобразующая окружающий мир и имеющая социально–исторический характер. Общение среди прочих видов такой деятельности вызывает особенно острую нужду в самопознании и создает наилучшие условия для его протекания.

Образ самого себя мы понимаем как аффективно–когнитивный комплекс. Его аффективную часть мы называем самооценкой, а когнитивную – представлением ребенка о себе. В раннем и дошкольном детстве можно наблюдать переход от абсолютной самооценки к относительной, а также общую и конкретную самооценки. Представления детей о себе с возрастом становятся все более точными, но возможны и их устойчивые искажения (занижение, завышение) под влиянием аффективного компонента образа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Шевцова - Как защитить своего ребенка? [Стань мамой-адвокатом]](/books/1060624/majya-shevcova-kak-zachitit-svoego-rebenka-stan-mamoj-advokatom.webp)