Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении

- Название:Формирование личности ребенка в общении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978–5–388–00493–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Майя Лисина - Формирование личности ребенка в общении краткое содержание

В книге представлены наиболее значимые произведения выдающегося отечественного психолога М. И. Лисиной: монография «Проблемы онтогенеза общения», цикл статей, посвященных влиянию общения на развитие психики и личности ребенка, а также работы по психологии младенчества. Книга дает целостное представление о концепции генезиса общения и позволяет понять роль общения в развитии ребенка на разных этапах онтогенеза.

Издание адресовано психологам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется проблемами детства и общения.

Формирование личности ребенка в общении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наблюдения показывают, что дети не сравнивают себя с ровесниками, они совершенно равнодушны к их успехам, потому что их самооценка все еще остается абсолютной. Возможности взрослых по–прежнему настолько превосходят возможности детей, что не задевают их самолюбия. Источники для построения образа себя в раннем детстве значительно изменяются по сравнению с младенческим периодом. Мы уже отмечали, что индивидуальная практика приносит детям множество свидетельств об их способностях в той или иной области. Свои крохотные победы малыш переживает как триумф: взобравшись на ступеньку или перевалившись через бортик в песочницу, он оборачивается к матери с таким сияющим лицом, что гордость его за себя несомненна. Но опыт общения сохраняет свою роль, особенно для поддержания общей положительной самооценки детей. Наблюдения говорят о том, что общение и предметная деятельность пока мало связаны между собой – ребенок раннего возраста не склонен обсуждать со взрослым свое поведение или дела сверстников, и потому два основных источника формирования образа самого себя функционируют нередко в отрыве друг от друга. Отсюда нечеткость у детей опыта индивидуальной практики, быстрое забывание ими прежних результатов или их искажение.

В дошкольном возрасте представление ребенка о себе складывается в соотнесении с образами и взрослых, и сверстников. Аффективный и когнитивный компоненты образа самого себя уже относительно хорошо уравновешены. Основой для их баланса служит стремительное обогащение индивидуальной практики и углубление содержательных контактов детей в общении как со старшими, так и с равными им по возрасту партнерами. Происходит тесное переплетение опыта индивидуальной деятельности и опыта общения. Ребенок с жадным любопытством наблюдает за другими детьми, ревниво сравнивает их достижения со своими, с огромным интересом он обсуждает со старшими свои дела и дела товарищей. Поэтому результаты индивидуальной практики четко фиксируются в памяти дошкольника и довольно ясно осознаются. В дошкольном возрасте представления детей о себе также могут искажаться, но уже не вследствие аберраций памяти, а из–за действия того механизма взаимодействия центра и периферии в архитектонике образа, о котором мы писали выше.

Важнейшее достижение дошкольников – отделение у них общей самооценки от конкретной. Наибольшего совершенства оно достигает при внеситуативно–личностном общении и выражается в способности детей по–деловому – спокойно и открыто – относиться к замечаниям взрослого. Четкая и уверенная конкретная самооценка – важнейшее достижение дошкольного возраста, обеспечивающее (наряду с другими неотъемлемыми условиями) готовность детей к обучению в школе, поскольку без нее невозможно построение у детей учебных действий и рефлексии (В. В. Давыдов, 1977).

У дошкольников сохраняется общая положительная самооценка, ее по–прежнему обеспечивают любовь и бескорыстная забота старших. Ее наличие обусловливает типичную склонность дошкольников завышать представление о своих возможностях, отмечаемую многими исследователями (Л. И. Божович, 1968; Е. И. Савонько, 1970; Р. Б. Стеркина, 1977). Впрочем, такая неточность образа очень полезна для развития детей, потому что поощряет их ставить перед собой трудные задачи и максимально мобилизовать силы для их достижения. После 3 лет у детей все интенсивнее развивается относительная самооценка (Л. В. Илюшкина // Проблемы общей., 1979) путем активного сопоставления себя с товарищем. После 3 лет мы отмечали пристрастный, ревнивый характер отношения дошкольников к результатам деятельности своих ровесников. Но он как раз свидетельствует о включении в действие психологических механизмов относительной самооценки.

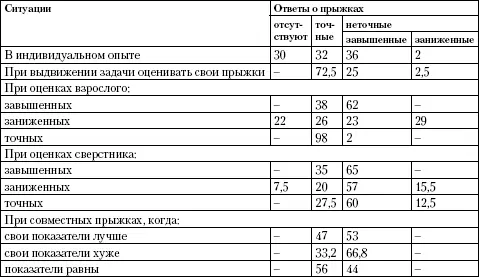

Образ самого себя у дошкольников экспериментально изучал А. И. Силвестру (1978а, б). Его работа направлена на выяснение основных источников и факторов формирования представления о своих возможностях у детей 3–7 лет. Он предлагал своим маленьким испытуемым прыгать в длину. Пол в комнате, куда он приводил ребят, был расчерчен горизонтальными полосами. У конца каждой линии стояла какая–нибудь игрушка. В одних сериях дети прыгали, как хотели, в других экспериментатор просил их проследить за своими действиями и определить, до какой игрушки они могут допрыгнуть. Прогноз ребенка принимался иногда молча, а иногда экспериментатор или специально приглашенный на опыт сверстник оспаривали слова испытуемого, завышая или занижая его способности.

Результаты экспериментов А. И. Силвестру представлены в табл. 1.8, где видно, что уже в индивидуальном опыте большинство дошкольников могут оценить свои способности, причем 32 % из них – точно.

Таблица 1.8

Характер ответов испытуемых о своих прыжках в разных экспериментальных ситуациях, %

Выдвижение взрослым специальной задачи оценить себя дает возможность получить ответы уже у всех детей, и 72,5 % из них делают это точно. В некоторых сериях опытов экспериментатор до прыжка ребенка высказывал свое предположение о его успехе. Оказалось, что слова взрослого сильно влияли на самооценку дошкольника. Ошибочные предположения взрослого искажали ответы детей, а точные прогнозы способствовали почти максимальной (98 %) точности их ответов. Оценки сверстника тоже влияли на самооценку дошкольника, но намного слабее. В условиях групповых, совместных прыжков ребенок мог прямо сравнивать себя с товарищами. Дети использовали сопоставление результатов для повышения точности своих ответов. Но если их прыжок был хуже, чем у сверстника, то нежелание признать свое отставание снижало точность ответов дошкольников. Исследование А. И. Силвестру позволило отметить склонность детей завышать свои истинные показатели, и лишь в редких случаях (10–12 %) дошкольники их преуменьшали.

Эти материалы позволяют сделать заключение, что «важнейшая функция индивидуального опыта состоит. в обеспечении когнитивной части образа самого себя конкретными данными о себе» (А. И. Силвестру, 1978б. С. 10), а «опыт общения… составляет в основном материал для построения его аффективной части. При этом общение со взрослыми и общение со сверстниками выполняет неодинаковые функции» (там же. С. 11).

Опыт общения со взрослыми выступает как:

1) источник оценочных воздействий для формирования отношения детей к себе и к миру;

2) источник организации индивидуального опыта ребенка;

3) контекст для сравнения ребенком себя с идеалом, с эталоном.

Общение со сверстниками выполняет функции:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Шевцова - Как защитить своего ребенка? [Стань мамой-адвокатом]](/books/1060624/majya-shevcova-kak-zachitit-svoego-rebenka-stan-mamoj-advokatom.webp)