Бурлан П. - Симорон из первых рук, или Как достичь того, чего достичь невозможно

- Название:Симорон из первых рук, или Как достичь того, чего достичь невозможно

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прайм-ЕВРОЗНАК

- Год:2006

- Город:Спб

- ISBN:5-94946-210-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бурлан П. - Симорон из первых рук, или Как достичь того, чего достичь невозможно краткое содержание

Перед вами книга о самой загадочной из существующих психотехнологий.

О безотказном инструменте под названием «Симорон», над причиной поразительной эффективности которого ломают головы многие. Кроме тех, кто просто берет и пользуется этим инструментом, придуманным почти два десятилетия назад киевскими исследователями "Петрой и Петром Бурланами.

Их десятки тысяч, жителей разных стран, девиз которых — успех в любых начинаниях, выигрыш во всех лотереях жизни. Сегодня они — первопроходцы, первооткрыватели новых возможностей человечества, участники удивительных, не находящих стандартного объяснения событий.

Присоединиться к ним — нет ничего проще. Достаточно раскрыть эту книгу, авторы которой впервые приподнимают завесу над созданной ими загадкой по имени «Симорон».

Симорон из первых рук, или Как достичь того, чего достичь невозможно - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Подойдем ближе…

ПЕТРА. Какая прелесть! Вулкан! Фейерверк! Дух захватывает! Я тоже хочу! К ним, которые со штандартами! И петардами!..

ПЕТР. А я — сюда, к стонущим… Покряхчу вместе с ними, похнычу… Ох-ох-ох…

ЧИТАТЕЛЬ. Братцы, вы что… Куда вы?

БУРЛАНЫ. Эй… чего в фалды вцепился? Отпусти гардероб, порвешь же! Как-никак из морского котика, из заморского бутика…

ЧИТАТЕЛЬ. Не могу отпустить! Книжка ж еще не закончилась, море страниц не дописано! Повремените, потом догоните этих…

ПЕТР. А вдруг уйдут?

ПЕТРА. Исчезнут?

ЧИТАТЕЛЬ. Не исчезнут: обойдут земной шар, с другой стороны появятся… Не первый раз, не первый год, не одно столетие… Вы же сами когда-то пример приводили…

ПЕТРА. Ладно, уговорил.

ЧИТАТЕЛЬ. Посидим пока, чаек попьем…

ПЕТР. Только в окно поглядывай, чтобы не упустить… На чем мы остановились?

ЧИТАТЕЛЬ. На столбе. Упорно двигаясь по дорожке, повторяющей приключения нашего ясельного, школьного, подросткового периодов, мы, наконец, напоролись на столб, украсив соответствующим свидетельством об этом событии свое чело. Или, скажем, так: пуля, за которой мы настойчиво гонялись все это время, счастливо приземлилась на нашей личностной территории. И — расцвела, заполонила тело и душу… Но, может быть, наше рискованное путешествие могло бы на этом закончиться? Могло — если бы мы воспользовались ситуацией, чтобы покинуть торную дорожку и вернуться в лоно Симорона. Если же еще не насладились боданием столбов, разведочный инстинкт понесет нас дальше…

ЧИТАТЕЛЬ. Куда уж дальше! Луна теперь перекрыта тенью так, что виден лишь куцый серп…

Но кто же из обремененных капитальными страданиями обратит на этот просвет внимание? Весь мир для них в эту пору — почти сплошной мрак… Именно к нему, «мраку», устремлены мысли и чувства страдальцев: они видят в нем возможное, вероятное развитие своей истории. То есть: болящий должен разболеться еще больше, встревоженный — довести свой страх до агонии, опечаленный — дойти до отчаяния, размышляющий — сойти с ума…

ЧИТАТЕЛЬ. Глупо, абсурдно!

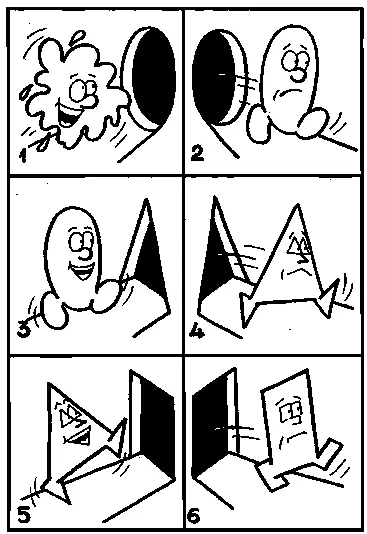

Конечно. Но таковы условия игры, которые мы принимаем для себя в качестве незыблемых. Если ты был на трассе универсально-круглым, а после «обстрела» и отсечения от себя некоторых частей стал узко-треугольным — будешь воспринимать в окружающем пространстве лишь то, что вырезается из него, вписывается в твой треугольник. И станешь общаться с этим вырезанным фрагментом, как если бы кроме него ничего больше во вселенной и не существовало. Точнее — как если бы вся вселенная и помещалась в этом треугольнике.

ЧИТАТЕЛЬ. Можно конкретнее?

Игровые сценарии, в которые мы некогда вовлеклись и которые оставили существенный след в нашей личности, переносятся на обстоятельства и людей, как правило, ничего общего с этими сценариями не имеющих. Или — очень мало имеющих… Мы смотрим на них, как только что говорилось, сквозь призму своих персональных проблем и соответственно интерпретируем их поведение, приписываем им роли, которые они и не думали исполнять. И, что немаловажно,

Чем бы мы с тобой, к примеру, занимались, если бы, приобретя умение болеть или гневаться, дрожать от страха или вопить от восторга, не встретились в жизни с теми, кто дал бы нам повод применить это умение? С каким удовольствием мы лечим других средствами, которыми — успешно или безуспешно — лечились сами, невзирая на то что для пациентов наших эти средства, возможно, — яд… С какой настойчивостью пугаем ближних чертями или инопланетянами, шарахнувшись однажды от тени в углу комнаты… С какой убежденностью, заполнив свои извилины сумасбродными идеями, утверждаем, что мир стоит на черепахах или наоборот…

Так осуществляется наша социальная, специфически общепитовская функция: вкусив кулинарных страстей, накормить ими других — инфицироватьих, вовлечь

во взаимоубийственную игру. Если бы мы не плели постоянно эту паутину, если бы не расквартировывались в ней своими привязанностями, интересами, ожиданиями, — земная какофония давно бы превратилась в гармонический хор. В выполнении эпидемического задания участвуют все, кого мы видим и слышим, на этом базируется наша культура, история, цивилизация…

ЧИТАТЕЛЬ. Но ведь в результате воздействия на свое окружение мы получаем отповедь — ответный мяч летит в наши ворота…

Летит, дружище, летит. И все начинается сначала: вот он неразличим еще, этот мяч, вот уже четко виден, вот он бабахнул нам по лбу… Словом, первая стадия, вторая, третья. Круговорот. Соответственно — вновь те же методы, которые описывались в предыдущих главах.

ЧИТАТЕЛЬ. На четвертом этапе методы меняются?

Постольку поскольку. Руль наших игр поворачивается на 180 градусов. Если на 1-2-й стадиях внешняя среда была для нас как бы соблазнителем, помогающим уйти с трассы, то теперь мы сами ищем в ней кандидатов на искушение, предлагая присоединиться к нам.

Заметив себя в роли таких учителей-провокаторов, проще всего было бы вспомнить, что наш Симорон дислоцируется далеко впереди — там, где закончились все игрушки, где нет разделения на «знаек» и «незнаек». И что «агентура» его присутствует в двух шагах от нас — в виде светлячков: помашешь им рукой раз-другой — и зевнешь при одной мысли, что нужно кому-то передавать свой опыт… Либо, если уж очень донимают лавры Ушинского и Песталоцци, — приступишь к традиционному средству освобождения — самообгону.

Теперь в сюжетах его будет, естественно, гиперболизироваться, доводиться до крайности наша потребность спасать, лечить, давать советы, инструкции, объединять людей вокруг какой-то идеи, помещать их в какие-то условия или заставлять делать те или иные вещи, мало интересуясь, соответствует ли это их намерениям.

Смещается центр внимания: если на предыдущей стадии оно было полностью отдано нашему внутреннему содержимому, то сейчас объект находится извне. Все наши действия направлены в его адрес. Хотя главным действующим лицом в этот спектакле, как и в прежних, остается наша инициативная личность.

При этом инициатива может проявляться двояко — в динамической форме либо в пассивной. То есть в одних случаях мы призываем людей к смелости, решительности, наступательности, в других — к осторожности, подозрительности, неспешности. То и другое, конечно, равнозначные направления игры, счет которой всегда не в пользу играющих.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: