Виктор Аллахвердов - Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания

- Название:Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Речь

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-9268-0203-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Аллахвердов - Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания краткое содержание

С разных сторон рассматривается самое загадочное явление человеческой психики - сознание. Как разгадать его тайну? Как распутать коварные головоломки и разрешить вечные проблемы, над которыми бились лучшие умы человечества? В книге предлагается оригинальный подход к тайне сознания.

Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот пример другого закона. Первый из пяти законов научения Р. Боллса гласит: научение состоит в создании ожидания новых связей между событиями в мире . Комментатор трактует этот закон так: не только люди, но даже животные научаются вновь возникающим упорядоченным последовательностям событий, т.е. научаются сочетанию стимулов и их последствий. [223] См. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М., 1986, 1 , с.220-222.

Речь идёт, если упростить формулировку, об автоматически устанавливаемой «познавательной связи» между смежными событиями. В более старинной терминологии, об этом говорилось как о неизбежности образования ассоциаций по смежности. Но разве подобные законы помогают хоть чуть-чуть понять, каким образом парадоксальное невероятие, трагическая невозможность научения внезапно превращается в реальность?

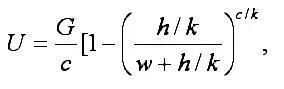

Иногда вместо слов пытаются написать формулу, что само по себе, может быть, и полезно, но тоже не является объяснением. Вот, например, известная формула Гулликсена [224] См. Ховланд К Научение и сохранение заученного у человека. // Экспериментальная психология (под ред. С. Стивенса), т.2, М.,1963, с.207.

:

где U – накопленные ошибки, W – накопленные правильные ответы, H – начальная сила правильного ответа, G – начальная сила неправильного ответа, C – константа, вычитаемая из силы неправильного ответа всякий раз, когда он повторяется и порицается, K – константа, прибавляемая к силе правильного ответа всякий раз, когда он повторяется и одобряется. (Надеюсь, читатель узрел в приведённой формуле вариацию на тему закона эффекта Торндайка?) Но разве эта алгебраическая конструкция хоть что-нибудь объясняет? И хотя она трудно применима (явно не просто оценить, например, начальную силу неправильного ответа), она, мягко скажем, не всегда верна, ибо, по меньшей мере, не отражает плато на кривой научения.

Более того, как хорошо известно, при некоторых не всегда ясных условиях многократное выполнение одних и тех же действий, равно как многократное предъявление одних и тех же сигналов, может приводить к « негативному научению » – к ухудшению деятельности, к снижению реактивности. Для обозначения этого используются такие слова: «привыкание», «утомление», «монотония», «утрата интереса», «временное снижение работоспособности», «потеря формы», «перетренированность», «выгорание» и пр. Ни закон эффекта, ни закон Боллса, ни формула Гулликсена никак этого не описывают.

Ни теории научения, ни теории заучивания не могут быть признаны сколь-нибудь удовлетворительными. Серьёзные исследователи научения почему-то забывают про реальные гносеологические проблемы и рассказывают сказочку о механике связе- или следообразования, делая вид, что она понятна и научно обоснована. А потому и конструируются всякие «упрочения связи», «упрочения следа», «хрупкие уязвимости» и прочие беспредметности. Поразительно, но вся эта развесистая лапша выдаётся бедным студентам за образец естественной науки! Стоит ли удивляться выводам психологов-гуманистов: 99% того, что написано по так называемой теории научения просто неприменимо к развивающемуся человеческому существу. Разве удивительно, что, ознакомившись с этаким образцом, студенты в ужасе стараются убежать в гуманистические или психоаналитические дебри – там хоть, как им кажется, сразу говорят о самых важных вещах и при этом почти не обманывают, поскольку изначально мало претендуют как на логическую строгость, так и на опытную проверяемость.

Подлинные теоретические трудности в исследовании научения вызваны тем, что исследователи так и не смогли разрешить возникающие гносеологические проблемы и, соответственно, ясно прописать логику изучаемого процесса. А потому построенные ими теории так же не приложимы к научению, как и теории заучивания – к заучиванию. Нельзя описать научение и заучивание в отрыве от работы механизма сознания. Но теоретики стараются всячески избегать как самого термина "сознание", так и, тем более, обсуждения роли, выполняемой сознанием в изучаемых ими процессах. Даже в когнитивистских теориях сознание ничего не делает. Впрочем, большинство теоретиков ведет себя так, как будто считает: зачем ломать голову и искать выход из логических парадоксов, если можно сделать вид, что никаких проблем нет. Есть лишь гипотетические таинственно исчезающие, накладывающиеся друг на друга следы и связи, якобы созданные природой исключительно с деструктивной целью – для того, чтобы вообще почти ничего нельзя было запомнить и почти ничему нельзя научиться. Уверен, и думаю со мной согласится большинство непредубежденных читателей, что цена таких абсурдных и никак не доказываемых гипотез мизерна.

Любая теория должна начинаться с описания головоломок, которые она собирается распутать. Но творческий процесс сам по себе столь головоломен, что даже не понятно, какие головоломки следует распутывать прежде всего. Как, например, ученые ищут новое знание? Ведь, казалось бы, нельзя же искать то, не знаю что. А если именно это и искать, то как узнать, что нашёл именно то, что искал? Сходная проблема возникает и при рассмотрении художественного творчества. М. Цветаева сидит на диване, курит папиросу за папиросой и ищет то единственное слово, которого ей не хватает в данном стихотворении. Потом вдруг понимает: вот оно! Если она знала, какое слово искала, то чтό же она искала? А если не знала, то как догадалась, что нашла именно то, что искала? При этом создатели сами не могут вразумительно объяснить, что происходит с ними в процессе творчества, – они не знают.

Добавлю: ссылка на интуицию в качестве ответа заведомо запрещена, ибо именно ее и требуется объяснить. Творчество, интуиция – загадочные слова, с помощью которых люди любят называть неведомое. Сколько чудес объясняется этими необъяснёнными понятиями! Сколько замечательных идей было высказано философами, учёными, художниками, чтобы придумать объяснение названным так таинственным явлениям. Однако и поныне они остаются тайной. Все обычно признают: творчество тесно связано с эмоциональными переживаниями и спонтанной активностью. А. Эйнштейн прямо сравнивал эмоциональное состояние в момент открытия с религиозным экстазом и влюбленностью. Г. Гейне, Ш. Бодлер, М.А. Врубель и др. в момент экстатического переживания чувствовали, что возникающее эмоциональное состояние столь сильно, что даже парализует их творческую активность. Почему в ходе творческого процесса и особенно по его завершению возникают столь яркие переживания? Какую роль играют эмоции в творческом акте? Откуда появляется спонтанная, т.е. ничем не вызванная, активность? Нет даже идей ответа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: