Геннадий Аверьянов - Руководство по системной поведенченской психотерапии

- Название:Руководство по системной поведенченской психотерапии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Аверьянов - Руководство по системной поведенченской психотерапии краткое содержание

Настоящее руководство представляет науку о поведении, созданную отечественными учеными И.М.Сеченовым, И.П.Павловым, А.А.Ухтомским, Л.С.Выготским, А.Р.Лурия, П.К.Анохиным и др., в применении ее к целям и задачам психотерапии. В книге представлены: структура поведения (на всех его уровнях – от телесного до социального), психические механизмы, принципы психотерапевтической диагностики, богатейший арсенал психотерапевтических техник (упражнения, методы и т. д.), а также рассмотрены вопросы организации психотерапевтической помощи.

Руководство по системной поведенческой психотерапии подготовлено практикующими врачами-психотерапевтами – А.В.Курпатовым и Г.Г.Аверьяновым. Работы проводились на базе Клиники психиатрии Военно-медицинской академии, Клиники неврозов им. И.П.Павлова, Медицинской академии последипломного образования, Городского психотерапевтического центра и Клиники психотерапии (г. Санкт-Петербург). По материалам этих исследований авторами уже опубликовано более сорока научных работ, настоящее полное практическое руководство публикуется впервые.

Руководство по системной поведенченской психотерапии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1) Необходимо составить список из 15–20 ситуаций, вызывающих у пациента страх; они записываются и ранжируются («принцип иерархии») от «меньшего» к «большему» (если пациент репрезентует недостаточное количество индивидуально-стрессовых ситуаций, список может быть составлен из конкретных случаев, в которых он пережил страх).

2) Далее следует воображаемое погружение пациента в фобическую ситуацию («имплозия»): пациент, сидя в кресле с закрытыми глазами, поочередно представляет себе ситуации, обозначенные в составленном списке индивидуально-стрессовых событий; [208]начиная испытывать страх, [209]он делает упражнение «Напряжение – расслабление», [210]добиваясь полноценного расслабления. [211]На одном занятии следует пройти максимальное количество пунктов списка, однако недопустимы пропуски и переход к следующему пункту при сохранении реакции страха на предыдущий; следующее занятие начинается с последнего пройденного на предыдущем занятии пункта.

3) После завершения этой части работы по систематической десенсибилизации пациент под руководством психотерапевта формулирует и заучивает соответствующие «самоинструкции» (см. дополнение к данному подразделу).

4) Следующая часть работы проходит в условиях, максимально приближенных к реальной индивидуально-стрессовой ситуации («in vivo»), причем здесь также соблюдается «принцип иерархии», который включает в себя не только индивидуальную стрессогенность стимула для пациента, но и присутствие, удаленное положение или отсутствие психотерапевта; здесь используются методы, представленные в подразделах, посвященных апперцептивному и речевому поведению.

Третий этап (самостоятельная работа).

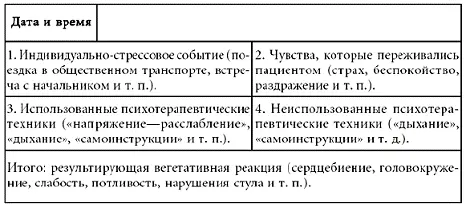

Самостоятельная работа складывается из практики мышечного расслабления и других техник, а также систематического использования «самоинструкций». Одним из самых существенных элементов этого этапа является ведение дневниковых записей. В дневнике пациентом указываются, во-первых, событие, которое спровоцировало у него вегетативную реакцию; во-вторых, чувства, которые переживались по поводу этого события пациентом; в-третьих, какие психотерапевтические приемы им были использованы (или не использованы); в-четвертых, вегетативная реакция, последовавшая в результате всех произведенных операций.

Форма дневниковой записи выглядит следующим образом:

Данные записи используются для анализа работы пациента и составлены таким образом, чтобы он чувствовал себя ответственным («самостоятельность пациента») за возникающие у него вегетативные реакции. Кроме того, если при анализе выявляется, что пациентом психотерапевтические техники использовались, но не дали ожидаемого результата, психотерапевт выясняет все нюансы работы пациента и корректирует допускаемые им ошибки.

После того как новый динамический стереотип поведения, исключающий избыточные вегетативные реакции, выработан, пациент совместно с психотерапевтом составляет «график», где по дням расписаны «самостоятельные задания», призванные распространить образованный динамический стереотип на все соответствующие сферы деятельности пациента. [212]

1) Использование методов биологической обратной связи (БОС).

Для ускорения процессов коррекции мышечного напряжения и дыхания может использоваться метод биологической обратной связи (БОС). Суть метода заключается в том, что с помощью программно-аппаратного комплекса в реальном режиме времени регистрируется какой-то один из значимых для психического состояния пациента физиологических параметров. Например, выраженность напряжения трапециевидной мышцы фиксируется в виде электромиограммы. Изменения регистрируемого параметра предоставляются пациенту в наглядной аудиовизуальной форме, что позволяет ему сознательным усилием корректировать недостаточно осознаваемые процессы (мышечное напряжение, дыхание и через его регуляцию – сердцебиение).

Так, предоставляемая пациенту в аудиальной или визуальной форме обратная связь, например, об изменении мышечного напряжения или дыхания и последующая тренировка, направленная на коррекцию одного из измеряемых параметров, позволяют в кратчайшие сроки выработать новые адаптивные динамические стереотипы, в том числе позволяющие произвольно регулировать собственный вегетативный тонус. В СПП в лечебных процессах используется БОС в модификациях ЭМГ-БОС (биологическая обратная связь по параметрам электромиограммы), ДАС-БОС (биологическая обратная связь по параметрам дыхательной аритмии сердца), ЭЭГ-БОС (биологическая обратная связь по параметрам электроэнцефалограммы) 548.

2) «Предписанная эмоция».

Психотерапевтическая техника «Предписанная эмоция» используется для угашения нежелательных эмоциональных реакций с выраженным вегетативным компонентом, имеющих навязчивый характер и проявляющихся даже в отсутствие столкновения с индивидуально-стрессовыми условиями. Например, тревога перед публичными выступлениями, постоянный гнев на кого-то из близких или даже навязчивые любовные переживания и обиды.

Данная психотерапевтическая техника в своей основе имеет механизм классического угашения условного рефлекса, проводимого путем многократного предъявления условного стимула и лишением реакции позитивного подкрепления. Только основной упор в вызывании угашаемой реакции делается не на внешние стимулы, а на так называемую «внутреннюю переменную», то есть на ту часть динамического стереотипа, которая представлена в «картине». Это мысли, образы, внутренняя речь, обычно сопровождающие и провоцирующие нежелательную эмоциональную реакцию.

На первом этапе психотерапевт собирает диагностическую информацию о динамическом стереотипе, подлежащем редукции, и особенно о его представительстве в «картине».

На втором этапе, после создания соответствующих мотивирующих и объяснительных модулей в «картине» пациента, последнему даются инструкции о том, что дважды в день по 15 минут в специально отведенное для этого время пациент должен переживать нежелательную эмоцию. Для этого он может использовать все мысли, образы, слова, фразы, воспоминания об ощущениях и ситуациях, которые обычно и являлись для него условным стимулом. При появлении предписанной эмоциональной реакции пациент должен сконцентрировать внимание на ее вегетативных проявлениях (сердцебиении, дрожи, ознобе и т. д.), постаравшись максимально осознать, прочувствовать, усилить их и удерживать как можно дольше. Это необходимо, так как сами вегетативные реакции зачастую являются условными стимулами, вызывающими усиление эмоциональной реакции (например, пациент пугается собственного сердцебиения при панической атаке). При стихании эмоции необходимо снова сконцентрироваться на провоцирующих факторах. Этот цикл повторяется вплоть до истечения времени, выделенного на упражнение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: