Андрей Вербицкий - Психология мотивации студентов

- Название:Психология мотивации студентов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Логос»439b7c39-76ee-102c-8f2e-edc40df1930e

- Год:2006

- Город:М.:

- ISBN:5-98704-117-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Вербицкий - Психология мотивации студентов краткое содержание

Представлен анализ психологических исследований по проблемам мотивации субъектов учебной деятельности. Рассмотрена сущность мотивации, систематизированы основные отечественные и зарубежные подходы к пониманию мотивации деятельности и поведения человека, к ее развитию в обучении. Проанализированы процессы трансформации познавательной мотивации студентов в профессиональную в контекстном обучении, в котором моделируется предметное и социальное содержание усваиваемой профессиональной деятельности. Описаны методики исследования мотивации, приведен обширный список литературы.

Для преподавателей и студентов гуманитарных и технических вузов, исследователей, всех тех, кто интересуется проблемами мотивации человека.

Психология мотивации студентов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

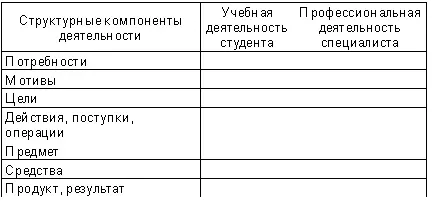

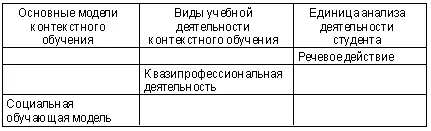

В контекстном обучении осуществляется процесс движения деятельности студента от собственно учебной деятельности через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельности к профессиональной деятельности специалиста. Сущностной характеристикой такого обучения является последовательное моделирование на языке науки с помощью всей системы форм, методов и средств обучения (традиционных и новых) предметного и социального содержания усваиваемой профессиональной деятельности с помощью трех типов взаимосвязанных обучающих моделей: семиотической, имитационной и социальной. В своей совокупности они представляют собой динамическую модель перехода от учебной к профессиональной деятельности (33, 34, 35).

Таким образом, в контекстном обучении: 1) студент с самого начала помещается в деятельностную позицию; 2) включается весь потенциал его активности – от уровня восприятия до уровня социальной активности; 3) приобретается опыт использования учебной информации в функции средства регуляции деятельности студента, все более приобретающей черты профессиональной; 4) усвоение знаний студентами осуществляется в контексте разрешения предстоящих профессиональных проблем, что обеспечивает условия для формирования не только познавательной, но и профессиональной мотивации, придает личностный смысл процессу учения; 5) логическим центром педагогического процесса становится становление творческой индивидуальности, сама развивающаяся личность будущего специалиста (34).

Практически во всех проанализированных психолого-педагогических концепциях рассматривается важнейшая проблема формирования и развития адекватной мотивации обучающихся, наличие которой является существенным фактором эффективности учения. Определяется ряд дидактических и психологических условий, влияющих на развитие познавательной мотивации как устойчивой характеристики деятельности и личности обучающегося. Показано, что тип учения во многом обусловливает характер мотивов учебной деятельности, но механизмы развития познавательной мотивации как целостного образования личности и деятельности обучающегося эксплицированы явно недостаточно.

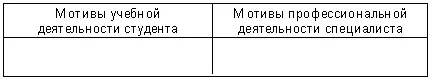

Рассмотренные теории обучения разработаны главным образом применительно к школьному обучению, поэтому в них не нашли отражение проблемы формирования профессиональных мотивов. Нужно специально отметить, что не раскрыта содержательная взаимосвязь и взаимообусловленная динамика развития познавательных и профессиональных мотивов в общей системе мотивов учения, хотя подходы к этому обозначены, особенно в теории и практике контекстного обучения. Несмотря на это, в многочисленных психолого-педагогических исследованиях по проблемам вузовского образования выявлено множество частных факторов, обусловливающих развитие тех или иных аспектов профессиональной мотивации.

По нашему мнению, многие условия развития познавательных и профессиональных мотивов, выявленные в контексте разных теорий учения, принципиально реализуемы в рамках теории контекстного обучения, которая имеет и то преимущество, что ориентирована прежде всего на вузовское обучение и рассматривает проблему развития познавательной и профессиональной мотивации как центральное звено всего процесса развития личности специалиста. При этом теория контекстного обучения не является альтернативой другим психолого-педагогическим теориям учения, но делает возможным их взаимное обогащение (37).

В отличие от целостной системы контекстного обучения, большинством исследователей, как показывает анализ литературы, в качестве средств формирования профессиональной мотивации предлагаются различные специально организованные курсы, в том числе по профориентации; тренинги; включение в процесс обучения элементов профессиональной деятельности. В педвузах предусматривается также педагогическая практика на старших курсах, что при традиционном обучении является, вероятно, единственной возможностью для студентов соприкоснуться с реальной профессиональной деятельностью педагога. Первые три года обучения в вузе как бы выпадают из процесса формирования профессиональной мотивации, хотя именно они соответствуют сензитивному периоду формирования профессиональных мотивов, профессионально-педагогической направленности личности будущего специалиста (105, 169).

Очевидно, что более продуктивным является путь формирования профессиональной мотивации на протяжении всего периода вузовского обучения, что, как мы попытаемся показать, можно обеспечить в контекстном обучении. При этом отпадает необходимость искать какие-либо искусственные приемы в надежде сформировать наряду с познавательной и профессиональную мотивацию в традиционном обучении. В контекстном обучении профессиональные мотивы имеют такую же значимость, как и познавательные; первые не могут нормально развиваться без вторых, и наоборот.

В психологической литературе описаны некоторые принципиально возможные пути ситуативного возникновения и развития познавательных и профессиональных мотивов: порождение познавательных мотивов в проблемной ситуации (Матюшкин, Платонова, 1980; Брушлинский, Воловикова, 1980); ситуативное развитие мотивов посредством порождения эмоционально-смысловых образований (Вилюнас, 1983). Следовательно, можно говорить и о ситуативном порождении познавательных мотивов в моделируемых ситуациях профессионального характера, о порождении профессиональных мотивов в проблемной ситуации познавательного типа.

В качестве механизмов развития мотивации рассматривают самые разные личные мотивационные средства. Так, В.Г. Леонтьев считает таковыми отношения и направленность личности, личностные черты, типологические особенности, общие и интеллектуальные способности, характеристики воли, уровня притязания, статуса личности и др. Наиболее общими мотивационными механизмами выступают, согласно автору, «взаимная индукция мотивации», «последовательная индукция мотивации» и «инверсия мотивации»; на их основе в процессе учебной деятельности формируется иерархия мотивов, в которой одни мотивы являются механизмами порождения других мотивов (99).

Очевидно, что проблема формирования мотивов – познавательных, профессиональных или любых других – чрезвычайно сложна именно по той причине, что всякая деятельность полимотивирована, и невозможно выделить «чистую культуру» того или иного отдельно взятого мотива, тем более в обучении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: