Андрей Вербицкий - Психология мотивации студентов

- Название:Психология мотивации студентов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Логос»439b7c39-76ee-102c-8f2e-edc40df1930e

- Год:2006

- Город:М.:

- ISBN:5-98704-117-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Вербицкий - Психология мотивации студентов краткое содержание

Представлен анализ психологических исследований по проблемам мотивации субъектов учебной деятельности. Рассмотрена сущность мотивации, систематизированы основные отечественные и зарубежные подходы к пониманию мотивации деятельности и поведения человека, к ее развитию в обучении. Проанализированы процессы трансформации познавательной мотивации студентов в профессиональную в контекстном обучении, в котором моделируется предметное и социальное содержание усваиваемой профессиональной деятельности. Описаны методики исследования мотивации, приведен обширный список литературы.

Для преподавателей и студентов гуманитарных и технических вузов, исследователей, всех тех, кто интересуется проблемами мотивации человека.

Психология мотивации студентов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отмечая необходимость выхода за пределы единичной деятельности и побуждающих ее мотивов, А.М. Айламазьян считает актуальной задачу выбора мотива деятельности при соотнесении субъектом собственных ситуативных мотивов с более широким контекстом, обусловливающим необходимость преодоления возникшего побуждения – ради иных ценностей или мотивов. Такой выбор, являясь одним из центральных моментов личностной регуляции, выступает элементарной единицей активности личности. Ситуация выбора мотивов предполагает ориентировку субъекта в своих мотивах, характеризующуюся временными ограничениями, определенным временным интервалом (2). Это созвучно механизму, отраженному в понятиях «отдаленное мотивационное поведение» (18) и «мотивационный процесс», понимаемый В.А. Иванниковым как порождение побуждения, произвольное придание субъектом дополнительного смысла осуществляемой им деятельности (73).

Таким образом, рассматривая мотив как единицу анализа мотивационной сферы, изучая мотивационный синдром и его трансформации, отражающие динамику этой сферы, необходимо анализировать и их временные характеристики. Соответственно, функции мотивационного синдрома (наряду с функциями, присущими самому мотиву) – выбор мотивов, формирование побуждений, ориентировка и осознание собственных ситуативных мотивов, их соотнесение с широким личностным контекстом – характеризуют его как процесс, развернутый во времени.

Мотивационный синдром как разворачивающийся во времени сложный психический процесс представляет собой единицу анализа мотивационной сферы, но более крупную, нежели мотив. Мотив, выступая единицей анализа мотивационного синдрома, служит в то же время конкретным признаком («симптомом») проявления и развития этого синдрома в деятельности субъекта. Таким образом, мотивационный синдром отражает процессуальную сторону мотивационной сферы, выступая системой взаимодействия мотивов и других мотивационных компонентов.

Термин «мотивационный синдром» впервые использовал Ю.М. Орлов: «Существуют мотивы учебной деятельности, связанные с потребностью в познании, которые вследствие этого образуют мотивационный синдром этой потребности» (127, с. 302). К таким мотивам автор относит мотивы развития умственных способностей; познавательные; привлекательности учебных предметов; мотивы радости познания нового; потребность в знании с точки зрения требований профессии. Отмечается факт «перекрещивания» мотивов потребности в познании с мотивами достижения, аффилиации, доминирования, что позволяет путем стимулирования одного мотива воздействовать на мотивы других потребностей. Таким образом, Ю.М. Орлов под «мотивационным синдромом» подразумевает совокупность мотивов, соотнесенных с той или иной потребностью.

Мотивационный синдром в нашем понимании – это, с одной стороны, способ теоретического осмысления мотивационной сферы как системы, в которой представлены и взаимодействуют все мотивационные проявления; с другой – способ анализа реальных соотношений и взаимосвязей ведущих мотивов в общей иерархии мотивов учения субъекта. Одновременно понятие «мотив» становится единицей анализа мотивационного синдрома как основной формы проявления в деятельности всех мотивационных переменных – не только собственно мотивов, но и ценностей, целей, желаний, влечений, побуждений и т. п.

Это означает, что в своей динамике все мотивационные компоненты могут являться источниками порождения мотивов, последующими формами жизни мотивов в некоторой цепи взаимных переходов, специфическими субъективными проявлениями. Мотивационные переменные, включая собственно мотив, являются конкретными «симптомами» актуализирующегося в деятельности мотивационного синдрома.

Мотив в качестве основной единицы анализа мотивационного синдрома как системы и процесса в то же время – его ведущий компонент, в котором представлены и отмеченные выше субъективные формы (в этом смысле мотив – тоже сложная система). Как подчеркивает Я.А. Пономарев, система обнаруживает себя во взаимодействии с другими системами и получает свою определенность не только через соотношения своих компонентов, но и в характеристиках процесса и продукта этой системы (138). Это справедливо и по отношению к единице анализа мотивационного синдрома, и по отношению к самому синдрому, выступающему одновременно: некоторой целостной системой; компонентом мотивационной сферы субъекта как более широкой системы; единицей ее анализа; процессом взаимодействия мотивационных переменных и его продуктом.

Будучи системой взаимодействия разнообразных мотивов деятельности субъекта и других мотивационных проявлений как компонентов этой системы, мотивационный синдром отражает сущность содержательной и процессуальной сторон мотивационной сферы.

Представление о мотивационном синдроме позволяет проследить теоретические взаимосвязи между понятийными областями различных психологических школ и направлений, исследующих мотивационную сферу человека, именно потому, что мотив выбран в качестве единицы анализа. Ведь мотив, как было показано в первом разделе, – понятие, используемое практически во всех исследованиях мотивации, проводимых в разных направлениях и с разных теоретических позиций: в теориях установки, отношений, потребностей, диспозиций личности, интересов, направленности личности, влечений и т. п. При всем разнообразии подходов это понятие как бы пересекает разные области исследования и служит своеобразным теоретическим мостиком, объединяя исследования мотивационной сферы в единую систему знаний, на осмысление которой и ориентировано понятие мотивационного синдрома.

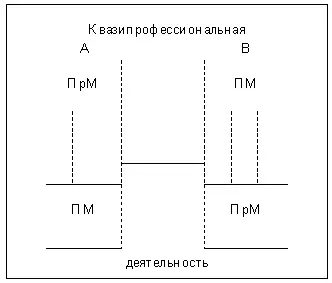

Рис. 2. Система взаимодействия познавательных и профессиональных мотивов квазипрофессиональной деятельности:

А – профессиональная деятельность (по содержанию); В – учебная деятельность (по форме); ПрМ – профессиональные мотивы; ПМ – познавательные мотивы.

Будучи теоретической абстракцией, позволяющей осмыслить взаимосвязи различных мотивационных переменных, понятие «мотивационный синдром» отражает в то же время и вполне определенную психическую реальность, наполняемую конкретным содержанием, выраженным в предметной отнесенности входящих в него мотивов.

Познавательные и профессиональные мотивы выступают, в соответствии с развиваемой нами позицией, формами проявления мотивационного синдрома. Поэтому имеет смысл рассматривать познавательный и профессиональный мотивационные синдромы и как относительно независимые образования, и как составляющие более широкого – общего – мотивационного синдрома учения, отражающего динамику их взаимных трансформаций. Таким образом, многообразие мотивов и мотивационных проявлений, побуждающих учебную деятельность субъекта, составляет общий мотивационный синдром учения, одними из основных форм проявления которого выступают познавательный мотивационный синдром (ПМС) и профессиональный мотивационный синдром (ПрМС).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: