Пауль Хоровиц - Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е]

- Название:Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:5-03-002954-0 (русск.); 5-03-002336-4; 0-521-37095-7 (англ.)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пауль Хоровиц - Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е] краткое содержание

Широко известная читателю по предыдущим изданиям монография известных американских специалистов посвящена быстро развивающимся областям электроники. В ней приведены наиболее интересные технические решения, а также анализируются ошибки разработчиков аппаратуры: внимание читателя сосредотачивается на тонких аспектах проектирования и применения электронных схем.

На русском языке издается в трех томах. Том 3 содержит сведения о микропроцессорах, радиотехнических схемах, методах измерения и обработки сигналов, принципах конструирования аппаратуры и проектирования маломощных устройств, а также обширные приложения.

Для специалистов в области электроники, автоматики, вычислительной техники, а также студентов соответствующих специальностей вузов и техникумов.

Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, мы имеем усилитель со следующими параметрами: коэффициент усиления дифференциального сигнала равен 10, удовлетворительный уровень шума, хорошее подавление синфазного сигнала и малый входной ток (< 1 пА). Однако, несмотря на то, что емкость со стороны входа определяется входной емкостью буферов и микроэлектрода, схема имеет неудовлетворительное быстродействие. Например, при сопротивлении источника 100 МОм, работающего на емкость 20 пФ, точке —3 дБ соответствует частота, равная всего лишь 80 Гц. Выйти из положения помогает активная компенсация, осуществляемая с помощью цепи положительной обратной связи, в которую входят ИС 3 и ИС 4 и конденсаторы С 1 и С 2 . На практике приходится регулировать коэффициент усиления по напряжению в усилителях ИС 3 и ИС 4 для получения хорошей характеристики в области высоких частот вплоть до нескольких килогерц.

Ионные электроды.Классическим примером ионного электрода служит измеритель кислотности рН-метр, с помощью которого определяют напряжение между эталонным электродом и тонким пластинчатым электродом из стекла, через который могут проникать ионы водорода. Снова мы сталкиваемся с тем, что источник имеет очень большое сопротивление, правда, здесь проблемы не столь серьезны, как в случае с микроэлектродами, так как частотная характеристика в данном случае не играет такой важной роли.

Промышленность выпускает более 20 видов электронных систем, например, для анализа активности ионов К +, Na +, NH 4 +, CN -, Hg ++, SCN -, Br -, Сl -, F -, I -, Са ++или Сu ++. В общем в этих системах используют два электрода: эталонный электрод, обычно имеющий серебряное покрытие из хлорида серебра (он погружается в концентрированный раствор хлорида калия, который соединяется с исследуемым раствором с помощью пористого штыря или геля) и электрод, несущий определенный заряд. Последний обычно представляет собой электрод, погруженный в концентрированный раствор, содержащий интересующие вас ионы и отделенный от испытываемого раствора мембраной, которая может пропускать только исследуемые ионы. Мембраной обычно служит специальное стекло, избирательно пропускающее те или иные ионы, или органическая жидкость, содержащая подвижные органические молекулы, способные перемещать ионы. Задача состоит в том, чтобы измерить напряжение в диапазоне от 0 до 2 В с точностью до милливольт, при этом величина тока не должна превышать 100 пА. Положение дел осложняется тем, что величина температурного коэффициента напряжения достигает нескольких процентов при изменении температуры на один градус (по шкале Цельсия). Можно попытаться устранить влияние температуры, если использовать компенсационную схему с термистором. Для того чтобы перейти от измеренной ионной активности к значениям концентрации, необходимо обратить внимание на общую ионную силу образца и на чувствительность заряженного электрода к другим ионам, присутствующим в растворе. Во всяком случае, любой химик подтвердит, что более качественные результаты можно получить лишь в том случае, если перед началом и по завершении измерений выполнить калибровку на каком-нибудь стандартном растворе. Если выполнять измерения тщательно, то можно анализировать концентрации величиной 0,1 миллионной доли и получать при измерениях точность порядка 1 % в растворах умеренной концентрации.

Электрохимические измерения.В области электрохимии выполняют аналитические измерения концентрации определенных ионов путем измерения токов в электродах (скорости реакции) относительно приложенного к раствору напряжения. Изменяя приложенное напряжение, вы задаете среди прочих такие потенциалы, при которых возникает определенная реакция, при этом возникают скачки и пики сигнала. Методы подобных аналитических измерений определяются такими терминами, как циклическая вольтаметрия, полярография, анодная вольтаметрия (ASV). Одним из наиболее чувствительных является метод ASV, в котором используется ртутный капельный электрод. На этот обновляемый электрод на некоторое время подается относительно высокий потенциал, затем направление тока меняется на противоположное, и производится последовательное выделение отдельных элементов. Этот метод позволяет обнаруживать такие элементы, как свинец и кадмий в концентрациях порядка 10 -9, и его следует рассматривать наравне с другими методами обнаружения элементов, такими, как нейтронная активация, спектроскопия пламени, рентгеновские и ионные микроизмерения.

Метод, при котором измеряется небольшой ток, в то время как в системе поддерживается фиксированное напряжение, называют «фиксацией напряжения». Он находит применение в исследованиях нервной и клеточной физиологии. Мембраны нервных окончаний (аксонов) имеют каналы, чувствительные к напряжению, через которые происходит диффузия определенных ионов. Физиологи измеряют напряжения, при которых открываются эти каналы. Для этого используют метод фиксации напряжения и микроэлектроды.

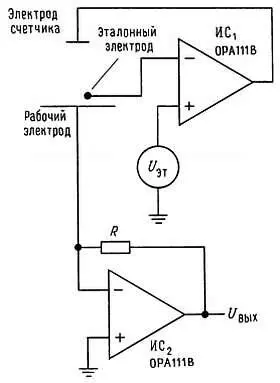

При работе с электрохимическими препаратами используют такой же метод измерений, но токи измеряют не в микроамперах, а в амперах. Здесь также задача состоит в том, чтобы вызвать определенную реакцию и получить ее продукт с помощью приложенного к системе напряжения. На рис. 15.24 показана простая схема стабилизатора напряжения (или схема фиксации напряжения).

Рис. 15.24. Схема электрохимических измерений (фиксатор напряжения).

Электролитичеcкая ячейка состоит из электрода для инжекции тока (электрода-счетчика), общего электрода (рабочего электрода) и небольшого щупа для измерения напряжения в растворе вблизи рабочего электрода (эталонный электрод). Схема ИС 1 поддерживает напряжение между эталонным и рабочим электродами равным U ЭТ за счет соответствующего изменения тока в электроде счетчика (при измерениях потенциала мембраны два верхних электрода должны находиться внутри клетки, а рабочий электрод — вне ее).

Схема ИС 2 поддерживает на рабочем электроде потенциал мнимого заземления и преобразует ток в выходное напряжение. Диапазон напряжений составляет обычно ±1 В; в аналитических измерениях диапазон токов определяется значениями 1 нА и 1 мА, для электрохимических препаратов диапазон определяется значениями 1 мА и 10 А.

Для того чтобы можно было производить сканирование, напряжение U ЭТ должно формироваться генератором пилообразного напряжения. При слаботочных измерениях в мембранах следует тщательно экранировать входные провода, для получения определенной частотной характеристики рекомендуется также организовывать положительную обратную связь с помощью конденсатора подобно тому, как это было сделано в схеме на рис. 15.23.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Пауль Хоровиц - Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е]](/books/607005/paul-horovits-iskusstvo-shemotehniki-tom-3-izd-4-e.webp)

![Фредерик Браун - Брат гули-бьябона: Рассказы и повести о снежном человеке. Том II [Изд. 3-е, дополненное]](/books/1089189/frederik-braun-brat-guli.webp)