Коллектив авторов - Иисус. Все мировые исследования

- Название:Иисус. Все мировые исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-155616-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Иисус. Все мировые исследования краткое содержание

Иисус. Все мировые исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

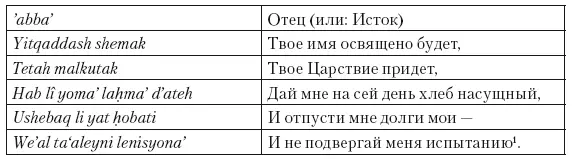

И не подвергай меня испытанию [785].

К подробному разбору этого перевода мы перейдем далее, пока же обратим внимание только на более четкое членение молитвы. Отметим также ее немногословность: выбор слов основан здесь на соответствиях арамейским кумранским текстам и другим источникам того же периода. Сам перевод делался по принципам, о которых я говорил прежде. А теперь подробнее рассмотрим проблемы, связанные со стилем и манерой изложения.

В 1926 году Элеазар Сукеник обнаружил неподалеку от Иерусалима оссуарий с надписью ’abba’ в эмфатической форме [786], – так же как у Павла в Гал 4:6 и Рим 8:15 и в словах Иисуса в Мк 14:36. Слово ’abba’ на оссуарии – явно личное обращение; и о человеке (Досифее) также говорится «отец наш». Однако иногда слово «отец» по-арамейски (как и на иврите) употребляется в значении «исток» или «первопричина». Например, в арамейском тексте Книги Иова, найденной в Кумране, мы встречаем риторический вопрос: «Есть ли отец у дождя?» (Иов 38:28; 11QtgJob XXXI, 5). Этот вопрос важен, поскольку слово ’ab может пониматься здесь и в том, и в другом смысле, – и этот фактор прекрасно засвидетельствован в лексикографии, однако Фицмайер и Харрингтон, представляя свою позицию, совершенно его игнорируют [787].

В Апокрифе Книги Бытия Битенош, отрицая, что вступала в интимную связь со Стражами, говорит своему мужу Ламеху: «Поклянусь тебе Великим Святым, Царем небесным, что от тебя семя это» (1Qap Gen arII, 14–15 [§ 29B:2.14–15]). На языке Иисуса это сочетание выражений, связанных со «святостью», «именем» и «царем» в отношении к Богу поражает и наводит на мысль, что Молитва Господня обращает себе во благо особенности словоупотреблений в арамейском языке I века. Глагольная основа q-d-sh в кумранских свитках не встречается, однако здесь надо принять во внимание два момента. Во-первых, находки в Кумране фрагментарны, и хотя для реконструкции арамейского языка I века они неоценимы, ни в коей мере не следует видеть в них исчерпывающий свод языка тех времен. Во-вторых, официальные, даже юридические формулировки Битенош встречаются и в других документах Кумранского корпуса (например, в 4QNoah aar II, 18 [§ 28.2:18], со словом memar, которое появляется и в таргумах и лежит в основе употребления слова логос в Евангелии от Иоанна) [788]и могут отражать особую значимость фразы, а также свидетельствовать о манере выражения. Ждать, что все палестинцы I века, владевшие арамейским, будут использовать в личной переписке всю известную им лексику – а порой кажется, что именно так и полагает Фицмайер, – это просто нереалистично.

Слово «Царствие», безусловно, представлено широко (в том же Завете Левия , 1QTlevi ar I, 2–3 [§ 20:1.2–3]), и то, что в документах оно еще ни разу не встретилось в сочетании с местоименным суффиксом второго лица единственного числа, должен беспокоить нас не больше, чем отсутствие в известных нам текстах сочетания q-d-sh в глагольной форме. К слову, для формы имперфекта ’atah есть хорошая аналогия в письме Бар Косбы (5/6Hev 49 2 [§ 58:2]), хотя и в мужском роде.

Обратный перевод hab lî yoma’ lahma’ d’ateh обречен вызывать споры, прежде всего связанные с разногласиями вокруг значения греческого слова ἐπιούσιος. Однако по крайней мере hab lî yoma’ lahma’ — «дай мне сегодня хлеб» – вопросов не вызывает, благодаря повсеместному распространению слов «давать» (см. реконструкцию формы императива, hab, у Фицмайера и Харрингтона, § 21:1.15) и «хлеб» и частому появлению слова yoma’. Можно возразить, что здесь надлежало бы появиться и указательному местоимению denah или его синонимам [789]; однако, на мой взгляд, это слово имеет формальный и/или экспрессивный оттенок, которого не требует обстановка для Молитвы Господней. В любом случае все это реконструкции, а не оригинальное прочтение.

Слово ἐπιούσιος (в форме ἐπιούσιον в Мф 6:11 и Лк 11:3) вызывает большие споры, поскольку в греческом языке простая смена ударения определяет, переводить ли его в связи с глаголом «существовать» или глаголом «приходить». Большинство древних толкователей предпочитали второй вариант [790], хотя Ориген признавал, что выбор сложен: сама эта форма в греческом настолько редка, что еще неизвестно, возможно ли вообще принять окончательное решение о ее значении в изначальных текстах Матфея и Луки. Однако задача обратного перевода – по сравнению с задачей определить смысл греческого текста – довольно проста. Поскольку значение греческого ἐπιούσιος двусмысленно, в обратном переводе необходимо найти такую форму, которая при переводе на греческий должна была запутать и смутить экзегетов. Причастие d’ateh — «грядущий» или «приходящий» – вполне удовлетворяет этому условию; оно встречается (стоит отметить, что без частицы d, однако в сочетании с глаголом «быть») в Апокрифе Книги Бытия (1QapGen XXI, 17 [§ 29B:21.17]).

Слово «долг» в значении «грех» – хорошо известный арамеизм, засвидетельствованный в Новом Завете, и оно употребляется так не только по традиции, но и как основополагающая метафора (ср.: Мф 18:23–35). В так называемом Мессианском тексте из Кумрана (4QNoah aar II, 17 [§ 28:2.17]) это слово появляется в паре со словом, призванным обозначить «грех» (англ. «sin»), что указывает на традицию. Впрочем, странно, что Фицмайер и Харрингтон передают его исключительно английским «guilt» («вина»), не обращая внимания на связь с долгом; так же они поступают и при переводе соответствующего глагола в арамейской версии Книги Иова из Кумрана (11QtgJob XXI, 5 (32:13) [§ 5:21.5]; XXXIV, 4 (40:8) [§ 5:34.4]). Однако в базе данных «Полного арамейского словаря» ( Comprehensive Aramaic Lexicon, CAL ) ясно указан «коммерческий» характер метафоры. Этот проект, в который я добавил переведенный прежде текст таргума на Исаию, содержит лексикон как опубликованных, так и неопубликованных текстов, – и это полезнейший ресурс, доступный в Сети. Тем, кто интересуется вариациями значений арамейских слов, стоит обращаться не только к словарю Фицмайера и Харрингтона, но и к печатным словарям, и к CAL [791]. Впрочем, Фицмайер и Харрингтон справедливо указывают на разнообразие значений корня sh-b-q («бросать, прощать, разводиться») и приводят соответствующие цитаты [792]; изменение значения в рамках этого лексического ряда, позволяющее сделать так, чтобы глагол применялся к существительному «долг» – «отпускать», «избавлять», «освобождать» (англ. «release»).

Последняя строка Молитвы Господней содержит лишь самую обычную лексику, хотя существительное nisyona’ в значении «испытание» (вместе с соответствующим глаголом) известно нам лишь из CAL, а в кумранских текстах не встречается. Однако имея такое свидетельство и помня о том, что в классическом иврите присутствуют аналогичные существительное и глагол, было бы неразумно утверждать, будто в арамейском языке I столетия этого слова не знали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: