Владимир Чугунов - Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия

- Название:Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Родное пепелище»0a919b56-95ea-11e6-b088-0cc47a52085c

- Год:2012

- Город:Нижний Новгород

- ISBN:978-5-98948-047-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Чугунов - Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия краткое содержание

Чугунов Владимир Аркадьевич родился в 1954 году в Нижнем Новгороде, служил в ГСВГ (ГДР), работал на Горьковском автозаводе, Горьковском заводе аппаратуры связи им. Попова, старателем в Иркутской, Амурской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Пас коров, работал водителем в сельском хозяйстве, пожарником. Играл в вокально-инструментальном ансамбле, гастролировал. Всё это нашло отражение в творчестве писателя. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза писателей России. Автор книг прозы: «Русские мальчики», «Мечтатель», «Молодые», «Невеста», «Причастие», «Плач Адама», «Наши любимые», «Запущенный сад», «Буря», «Провинциальный апокалипсис» и других. Произведения Владимира Чугунова переведены на иностранные языки. Автор постоянно принимает участие в Международных книжных ярмарках Европы и России.

Лауреат Горьковской литературной премии, Всероссийской литературной премии им. Александра Невского (Санкт-Петербург), обладатель Грамоты Патриаршей литературной премии, финалист «Бунинской литературной премии». Неоднократный лонглистер литературной премии «Ясная Поляна», «Золотой Дельвиг» и других.

Аввами на Востоке называли духовных отцов (авва – отец, в переводе с греческого). Эта книга включает в себя три очерка о «русских аввах» – Святителе Игнатии (Брянчанинове), праведном Иоанне Кронштадтском, профессоре догматического богословия Парижского Православного Богословского института протоиерее Сергии Булгакове, – оказавших огромнейшее влияние своим учением, своею праведностью, своею любовью на многих и многих своих современников. Образ жизни и учение этих святых и подвижников благочестия не утратили своего значения и по сей день, и, без всякого сомнения, будут руководствовать к спасению последующие поколения. Эта книга вынашивалась автором на протяжении тридцати лет. Это и радость, и боль его сердца, и в то же время, завет и пастырское слово любви ко всем своим детям по плоти и по духу.

Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 38-ой и 39-ой главах пророка Иезекииля описаны могущество, многочисленность северного народа, названного Россом; этот народ должен достичь огромного вещественного развития перед концом мира, и заключить концом своим историю странствования на земле человеческого рода. На упомянутые главы Иезекииля делается ссылка в 20-ой главе Апокалипсиса; многочисленность войска, которое будет в государстве, уподоблена песку морскому. Святой Андрей Критский, церковный писатель 7-го века, объясняя 20-ую главу Апокалипсиса и находя пророчество её тождественным с пророчеством Иезекииля, говорит:

«Есть на севере народ, скрываемый от прочих народов рукою Божией, народ, самый многочисленный и воинственный. Пред концом мира он внезапно откроется и преодолеет все народы».

Точно! Европа узнала Россию после Америки, почти только со времен Петра I. Петр I пожаловал в Париж гостем в 1714 году, а в 1814 пожаловала туда русская армия. Какая быстрота событий! Нынче, на встречу грозящимся на нас врагам, можно сказать словами 2-го псалма: Вскую шаташася языцы, и людие поучитася тщетным.

Враги разбудят, потрясут Россию, произведут в ней невольное развитие силы, но не унизят России: они возвысят её, таково её предопределение.

Епископ Игнатий,

14-е мая 1863-го года».

16 апреля 1867 года, в Светлый день Пасхи, владыка отслужил свою последнюю литургию; 21 апреля были получены только что вышедшие из печати 3-й и 4-й тома его сочинений.

30 апреля 1867 года, в Неделю (воскресение) Жен Мироносиц, душа святителя мирно отошла ко Господу. В сердечной молитве святителю был приоткрыт день его исхода. Сказано было: «В день недельный», то есть в воскресение.

Святитель Игнатий Брянчанинов причислен к лику святых в 1988 году.

26 мая 1988 года были обретены его мощи и помещены в Свято-Введенский Толгский монастырь в Ярославле. Владыке впервые пропели и отныне будут петь до скончания века:

«Святителю отче Игнатие, моли Бога о нас!»

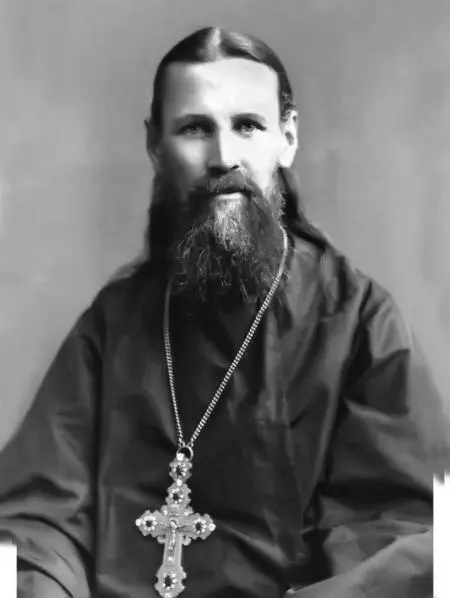

Кронштадский праведник

(19 октября 1829 года —20 декабря 1908 года)

память 20 декабря / 2 января

1

«Господи! Я – чудо Твоей благости, премудрости, всемогущества», – написал отец Иоанн Кронштадтский, в начале своего дневника «Моя жизнь во Христе».

Будущий праведник родился 19 октября 1829 года в селе Сура Архангельской губернии в семье бедного псаломщика Ильи Михайловича и Феодоры Власьевны Сергиевых. В 1851 году с отличием окончил Архангельскую семинарию и на казённый счёт был направлен в Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1855 году. 10 октября 1855 года в соборе Петра и Павла, в Санкт-Петербурге, преосвященным Христофором, епископом Ревельским, был рукоположен в дьяконы, 12 октября – в иереи, и направлен в Андреевский собор города Кронштадта, в котором прослужил до своей праведной кончины – до 20 декабря 1908 года. 79 лет жизненного пути, 53 года священнического служения. Но что это был за путь, что было за служение!

Как совершенно справедливо заметил митрополит Антоний (Храповицкий), отец Иоанн по духовному строю жизни был подобен святителю Николаю Чудотворцу своим радостно торжественным хождением перед Богом. Отцу Иоанну всегда был присущ дух радостного прославления Бога, как «в день Святой Пасхи». От отца Иоанна «не было слышно покаянных воплей; он больше радовался, чем скорбел», «в нём постоянно ликовала благодатная, духовная победа над грехом, дьяволом, миром». И всему русскому народу было величайшей радостью видеть такого пастыря, испытывать на себе силу его молитвы. «Отец Иоанн проходил… перед нами как носитель веры побеждающей, торжествующей», – заключает свой рассказ владыка.

Но это не означает, что жизнь отца Иоанна протекала без скорбей и у всех вызывала уважение. Немало было у него и недругов, особенно, в среде заражённой духом революционных преобразований интеллигенции. Эти люди во все времена умудрялись ничего, не сообразного их представлениям о жизни, не видеть и не слышать. Но сколько бы ни пытались очернить образ благодатного пастыря, любовь русского народа к нему с каждым годом только росла. Даже Чехов в своих записках о путешествии на Сахалин счёл необходимым упомянуть, что в какую бы избу он по пути не заходил, везде рядом с иконами видел портрет отца Иоанна Кронштадтского. Оставили свои воспоминания об отце Иоанне такие видные деятели русской культуры, как Василий Васильевич Розанов, Борис Зайцев. Но гораздо больше воспоминаний лиц разного звания и сословия, а также священников и архиереев, которым не раз доводилось служить вместе с кронштадтским пастырем.

Преподобный Силуан Афонский сказал об отце Иоанне поразительные по своей правдивости и обнажённости перед безумством мира слова: «Отец Иоанн был последний святой, явленный миру. Его видели все». Слова эти оказались пророческими. Начиная с Октябрьской революции путь праведников был скрыт от глаз мира. Многие из них стали мучениками, иные попали в лагеря. Но даже со дня прекращения гонений Православная Церковь не явила миру пастыря, подобного Иоанну Кроншатдскому. Воистину он был «чудом Господней благости», будучи явлен миру в дни крайнего религиозного умаления.

Нельзя сказать, что в эти дни безверие захлестнуло всё общество. Среди той же интеллигенции выделилась группа религиозных мыслителей, которые задались вопросом, почему христианство стало таким бескрылым, перестало вдохновлять и преображать жизнь. И это действительно имело место, если вспомнить, что во времена святителя Игнатия (Брянчанинова) специальным постановлением Святейшего Синода был закрыт путь к епископскому сану образованному дворянству, не имевшему документов об окончании духовных семинарий и академий. И это более чем странно, поскольку величайшие примеры подвижничества и старчества явило именно дворянство. Достаточно упомянуть таких выходцев из дворян, как преподобные Леонид, Макарий, Амвросий, Варсонофий оптинские. Рядом с этими старцами всегда вспоминают таких видных деятелей русской культуры, как Гоголь, Кириевский, Хомяков, братья Аксаковы. Кириевский, например, под руководством старца Макария осуществил перевод и издание «Добротолюбия» на русский язык. А сколько сделал в этой области «необразованный», как считал, например, петербургский митрополит Никанор, по предложению которого и было введено ограничение для рукоположения образованного дворянства, первенствующий иерарх Святейшего Синода, святитель Игнатий Брянчанинов? Ни у одного из названных старцев, как и у самого святителя Игнатия (Брянчанинова) действительно не было диплома об окончании духовной семинарии и академии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: