Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе)

- Название:Шелест гранаты (издание второе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-260-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе) краткое содержание

В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также — о персонажах замкнутого мира военной науки.

Во втором (электронном) издании переработан текст, существенно расширен иллюстративный ряд.

Шелест гранаты (издание второе) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4.4

Попытка исследования ионной кинетики в ударно-сжатых газах: неожиданно получился плохой МГД-генератор

Известно, что в сильных ударных волнах происходит ионизация газа, более того, там существуют свободные электроны, потому что газ нагревается и отрицательные ионы диссоциируют. Значит, если в столбе такого газа разместить электроды и приложить к ним напряжение, то сначала из столба будут «вытянуты» электроны, а потом — не исключено, что осциллограф зарегистрирует нечто подобное «треугольнику» от тока нейтрализуемого объемного заряда положительных ионов. Данные о кинетике ионов при экстремальных состояниях газа, какие можно получить в мощной ударной волне, в литературе мне не встретились (потому-то они и вызвали интерес), но я совершенно не представлял даже порядки концентраций носителей заряда. В справочнике подробно описывались газодинамические параметры ударных волн в различных газах (скорость, плотность, давление, температура) и можно было самому рассчитать концентрацию заряженных частиц, используя уравнение Саха, но я допустил ошибку, занизив на много порядков результат. Если бы не она, возможно, не проводились бы и взрывные опыты: совсем недавно приходилось оценивать влияние пространственного заряда на дрейф ионов в трубке — там оно было пренебрежимым [76] Электрические характеристики плазменного тела (плазмоида) зависят от способа его образования, но чаще всего (как и в случае ионизации ударной волной) плазмоид в целом электронейтрален — в нем поровну носителей зарядов разных знаков. Каждый из носителей, понятно, создает локальное поле, однако движутся частицы хаотически и в целом эти поля взаимно компенсируются. Как только внешнее электрическое поле придает движению носителей упорядоченный характер, из-за разделения зарядов возникает внутреннее поле, напряженность которого направлена навстречу внешнему. Если плотность пространственного заряда высока, его поле «обнуляет» внешнее уже вблизи границы плазмоида.

. Те же плотности заряда, которые на самом деле существовали в мощной ударной волне, делали бессмысленными попытки полного разделения носителей разного знака, но выяснилось это позже.

На кафедре боеприпасов МВТУ старого знакомого встретили радушно, определили дни, когда можно было проводить опыты во взрывной камере, не мешая проведению лабораторных работ, на машине кафедры доставили из НИИВТ сборки, баллоны с благородными газами, а также подарки: изоляторы из особо прочной керамики, стеклянные сферы [77] Стеклянные сферы использовались для модельных опытов, например для исследования обтекания преграды сферической расходящейся ударной волной. Их наддували воздухом до давления в 1–2 МПа (10–20 атм.), а затем разрушали, например ударом по впаянной в сферу металлической трубке, через которую производился наддув. Воздух, выходивший из мгновенно раскалывавшейся на мелкие осколки сферы, формировал волну идеальной формы. Для тех же целей служили инициируемые строго в центре небольшие заряды взрывчатого вещества, о которых речь пойдет далее.

.

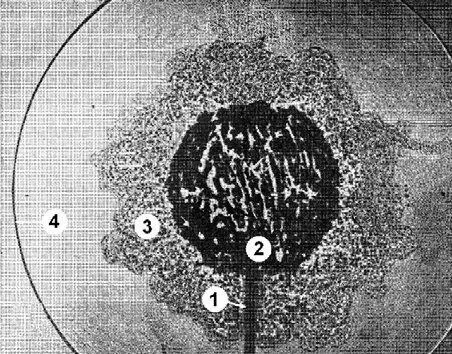

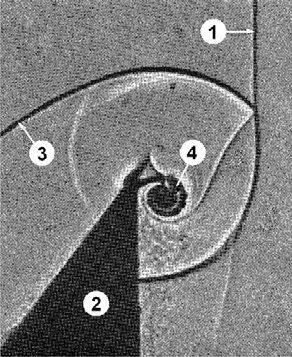

Сверху — искровая теневая фотография взрыва стеклянной сферы. 1 — трубка для наддува сферы газом (к моменту опыта — пережатая); 2 — разбитая сфера; 3 — турбулентное течение воздуха, наполнявшего сферу; 4 — фронт ударной волны. Внизу — искровая теневая фотография обтекания плоской ударной волной 1 жесткого клина 2. Видны отраженная ударная волна 3 и вихревое движение воздуха 4.

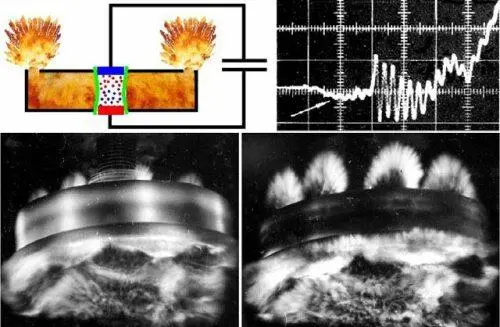

…Как это обычно бывает, полученные во взрывных опытах осциллограммы токов совершенно не походили на те, которые предполагалось увидеть, и вообще — свидетельствовали о «чуде»: конденсатор довольно большой емкости не разряжался при ионизации газового промежутка, к которому он был подключен, а заряжался (рис. 4.7), причем заметно! Серию из несколько десятков опытов завершили, получив красивые, но совершенно непонятные осциллограммы. Нетривиальные результаты вызвали интерес, неоднократно опыты приходили посмотреть профессор В.Соловьев, старший научный сотрудник В. Селиванов. Отличный специалист по скоростной съемке, В. Брыков, снял взрывающиеся сборки и сходящуюся детонационную волну в заряде. Не остался в долгу и гость. Я узнал о трудностях, которые испытывали аспиранты, проводившие модельные опыты: надо было подорвать небольшой (несколько граммов) шар из взрывчатого вещества, но так, чтобы детонационная волна была сферической, то есть — инициировать взрыв точно в центре шара. Обычный детонатор для этого не подходил: им формировался форс газа, направленный по оси (рис. 4.8). Вспомнив детство, написал список веществ, которые надо было купить в ближайшей аптеке. Когда посланный студент вернулся с двумя пакетиками и склянкой, на глазах «изумленной публики» было синтезировано несколько граммов довольно мощного взрывчатого вещества. Это вещество детонировало даже от слабой искры, поэтому с помощью простейшего разрядника, сделанного из тонкой керамической трубочки, обрезка провода и куска фольги, можно было добиться именно того, что требовалось — точечного инициирования. Последней проблемой было изготовление шара из полученного порошка, но и ее решили: взрывчатку смочили бензином, в котором была растворена жевательная резинка. Через некоторое время бензин испарился и осталась клейкая взрывчатая масса, способная принимать любую форму.

Верхний ряд: схема сборки для измерения скоростей дрейфа ионов в ударно-сжатом газе и осциллограмма тока через столб ударно сжатого газа; стрелкой показан ток зарядки, тогда как конденсатор, при ионизации газа и приобретении им проводимости, должен разряжаться. Внизу: взрывающаяся сборка.

Компетентных специалистов по электродинамике взрывных явлений не было не только в МВТУ, но и в НИИВТ, так что обсудить возникновение «обратного тока» во взрывной сборке было не с кем. Я стал искать соответствующих специалистов по публикациям и выбрал теоретиков И. Якубова и В. Воробьева, работавших в Институте высоких температур. Ими ошибка в расчетах концентрации носителей заряда была обнаружена и определена причина зарядки конденсатора: магнитогидродинамический (МГД) эффект. При начальной ионизации ток создавал радиальное магнитное поле, линии которого были направлены по правилу штопора (рис. 4.9). Чтобы определить действие ЭДС МГД эффекта, надо было «направить» эти линии поля вдоль пальцев в ладонь правой руки и тогда большой палец укажет искомое направление. ЭДС была направлена против движения штопора, т. е. против тока разряда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: