Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе)

- Название:Шелест гранаты (издание второе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-260-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе) краткое содержание

В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также — о персонажах замкнутого мира военной науки.

Во втором (электронном) издании переработан текст, существенно расширен иллюстративный ряд.

Шелест гранаты (издание второе) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вспомнив о приглашении В. Фортова, я встретился с академиком еще раз. Тот обрадовал: на полигоне в Черноголовке имеется батарея, энергию в которой можно довести до 10 МДж.

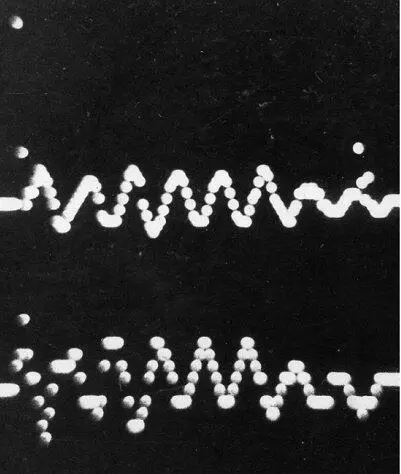

Сверху — подготовка опыта с ЦУВИ. В центре — осциллограммы сигналов с обрезков волноводов. Верхний сигнал с одного датчика имеет ярко выраженный пик в начале (такие у «певцов наводок» было милостиво принято признавать, как «вызванные излучением»), а со второго — представляет типичный «звон», что всегда трактовалось, как «наводки». Поскольку осциллограммы получены в одном опыте, комментирование этой осциллограммы вызвало трудности у «наводчиков». Снизу — артиллерийские радиолокационные взрыватели на мишенном поле.

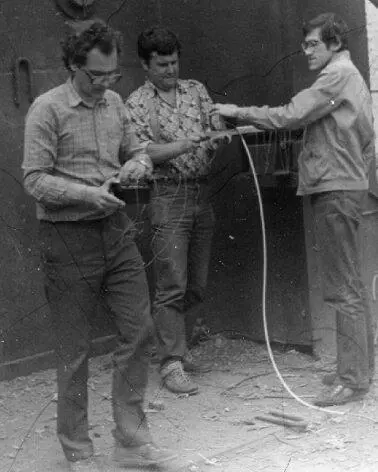

Сессия началась 06 мая 1986 года (рис. 5.6). В Черноголовке работали приветливые и компетентные сотрудники Фортова, в том числе В. Минцев, в будущем — заместитель директора этого института. РЧЭМИ регистрировали телевизионными антеннами и обрезками волноводов, в которые были включены высокочастотные смесительные диоды; сигналы с них осциллографировались. Сразу проявилось явление, которое и впоследствии испортило немало нервов: сигналы, хотя и были мощными (до нескольких вольт), но это были не отдельные импульсы, а так называемый «звон», причину которого многие усматривали в наводках от больших токов, формируемых при включении батареи. Позже специалисты объяснили, что при перегрузках диоды в волноводах теряли свои свойства и «звон» был вызван многократными отражениями волн в кабелях. Любопытно, что если первая полуволна сигнала значительно превышала последующие, то ее «излучательное» происхождение скептики, как правило, не отрицали. Опыты начались при зарядке батареи до небольших энергий — порядка 100 кДж — и успех сразу наметился: «горели» (уменьшали сопротивления более чем на порядок) диоды в антеннах, расположенных в 20–30 метрах от точки подрыва сборки.

На волне радостных эмоций, энергию зарядки батареи значительно увеличили — и результаты как обрезало. Основным предположением было: за время нарастания тока пондерромоторные силы успевают разорвать катушки в сборке. Катушки стали делать проводом чуть не в палец толщиной, прибегали к другим ухищрениям, но все — напрасно: мощность РЧЭМИ оставалась ничтожной. Позже оказалось, что даже и при начальном уровне энергии в 100 кДж изоляция проводов быстро передавливалась и в закороченных катушках оставалась только небольшая часть (проценты) энергии токового импульса — как раз такая, которая и была нужна для эффективного излучения. Все меры, направленные на то, чтобы «затолкать» в излучатель больше энергии, приводили к «перекармливанию»: по мере сжатия, «сильное» поле слишком рано останавливало ударную волну, когда генерация излучения еще практически не начиналась. Мысли о «перекармливании» приходили в голову, но совершенно неверными были представления об оптимальном уровне энергии магнитного поля в излучателе: величина 100 кДж уже была завышена на два порядка по сравнению с тем, что действительно требовалось!

Приближался визит делегации УРАВ ВМФ. Риск при демонстрации следовало свести к минимуму, поэтому подготовили сборки, аналогичные тем, с которыми начинали опыты. Делегация привезла партию радиолокационных взрывателей, которые разместили на деревянных ящиках, различным образом ориентировав и имитировав обрезками проводов корпус снаряда (который является частью антенны взрывателя).

Теперь эти демонстрационные опыты можно оценить и как неимоверно удачные и как неудачные одновременно. Удачные — потому, что катушки в сборке были опять «передавлены» именно в тот момент, когда в них было «нужное» поле (а ведь это — случайность!). Неудачные — потому что «правильные» импульсы на осциллографах и положительные результаты укрепили во мнении, что 100 кДж — уровень начальной энергии, близкий к оптимальному для излучения РЧЭМИ.

Под копирку была нарисована схема расположения взрывателей (с указанием их заводских номеров), я подписал эту схему сам, а на своей копии получил автографы делегации моряков, которая увезла с собой опечатанный ящик со взрывателями. Через пару дней сказался «первый постоянно действующий фактор»: разработчики расспрашивали об условиях опытов, но давали довольно противоречивые ответы об эффектах: один говорил, что «все взрыватели вышли из стоя», другой — что «практически все работоспособны». Пришлось попросить разобраться офицеров штаба ВМФ и оттуда шифротелеграммой было приказано проводить проверку взрывателей только тех заводских номеров, которые были перечислены в схеме и только с участием представителя военной приемки. В соответствии с протоколом, большинство взрывателей вышло из строя, включая и те, которые находились в полусотне метрах от точки подрыва сборки.

5.5

К острову — на малом десантном корабле

17 июня 1986 года, с аппарели [99] Опускаемая сходня.

десантного корабля, мы сошли на остров Коневец в Ладожском озере. Нас ожидала подготовленная к испытаниям крылатая противокорабельная ракета П-15 [100] К 70-м годам советский ВМФ, главкомом которого был С. Горшков, стал действительно океанским флотом, но количественно и качественно он уступал ВМС США. Ставка советского ВМФ в предполагаемом столкновении делалась на применение противокорабельных ракет. СССР был впереди западных стран в создании этого оружия. 21 октября 1967 года две П-15, из числа поставленных в Египет, потопили израильский эсминец «Эйлат» (бывший английский, постройки 1944 г.). Еще через пять лет они же были запущены с индийских кораблей по береговым объектам Пакистана. Такое применение было «самодеятельностью» индийских моряков, но оно было успешным: модифицированные П-15 с инфракрасными головками самонаведения «Снегирь» «захватили» нагревшиеся на южном солнце резервуары нефтехранилища, которое после попаданий горело несколько дней. П-15 имеет жидкостный ракетный двигатель, несет на борту и горючее и окислитель, необходимые для полета, поэтому максимальная дальность ее стрельбы (42 км) уступает ракетам с турбореактивными двигателями, которые несут на борту только горючее, а в качестве окислителя используют воздух.

(рис. 5.7).

П-15 разрабатывалась в конце 50-х и в системе ее наведения преобладали схемы на лампах. Имелось, правда, четыре полупроводниковых диода: два — в смесителе и два — в канале автоподстройки частоты. Будучи мишенью для излучателей РЧЭМИ, П-15 и сама нуждалась в цели, которую соорудили, подняв над шлюпкой «железный парус» (рис. 5.8). На дистанции 120 м отраженный сигнал был очень мощным («больше, чем от крейсера при стрельбе в упор» — говорил офицер, обслуживавший ракету).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: