Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе)

- Название:Шелест гранаты (издание второе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-260-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе) краткое содержание

В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также — о персонажах замкнутого мира военной науки.

Во втором (электронном) издании переработан текст, существенно расширен иллюстративный ряд.

Шелест гранаты (издание второе) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

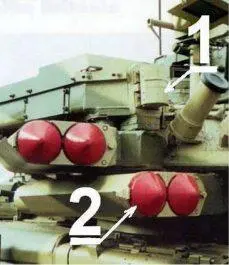

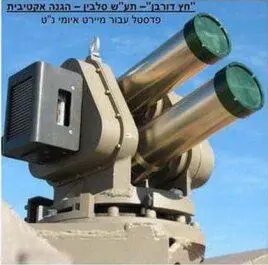

Радиолокатор или оптико-электронная система САЗ контролирует пространство впереди боевой машины, летящие к танку предметы селектируются и навстречу тем, которые представляют опасность, выстреливаются осколочные боеприпасы. Сверху вниз: Танк Т-80, оснащенный САЗ «Дрозд», более чем на два десятилетия опередившей зарубежные аналоги; радиолокатор (1) и мортирки 2 боеприпасов защиты, головные части которых окрашены в красный цвет; боеприпасы защиты САЗ «Дрозд 1» и «Дрозд 2» (более крупного калибра); израильская САЗ Iron Fist, «активно защитившая» бронетранспортер от подлетавшей кумулятивной гранаты.

Структурные элементы некоторых видов диэлектриков (сегнетоэлектриков) обладают собственными электрическими дипольными моментами. Сегнетоэлектрики также сохраняют остаточную поляризацию и деполяризуются при нагревании до точки Кюри. Они более «капризны», чем ферромагнетики: слишком мощная ударная волна может индуцировать в них столь сильное поле, что возникнет пробой и ток смещения не будет заряжать металлические обкладки, между которыми расположено рабочее тело (РТ). Но пусть все обошлось без пробоя и обкладки заряжаются, создавая в РТ внешнее поле. Когда, при электрических колебаниях, направленность поля меняется, состояние вещества РТ становится неравновесным и оно излучает.

Как ПЭГЧ, так и ФМГЧ, представляли излучатели РЧЭМИ, мощности которого было достаточно только для создания перегрузок в электронных цепях целей, да и то кратковременных (сотни миллисекунд). Эффекты определялись незначительной энергией, которая содержалась в веществах рабочих тел. Но для временного ослепления САЗ хватило и этого…

Срабатывание всех без исключения типов излучателей в тот момент, когда решался успех перехвата — обеспечило прорыв САЗ. Разработчики защиты пытались (правда, довольно вяло) оспорить результаты, но все, чего они добились, был переход к опытам с боевой стрельбой и здесь спорить стало трудно: без воздействия РЧЭМИ САЗ перехватила все летящие на танк гранаты, но «пропустила» все гранаты, подлет которых сопровождался подрывом макетов ЭМБП.

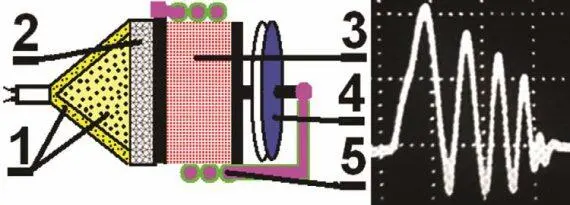

Схема пьезоэлектрического генератора частоты (слева). В таком генераторе заряд взрывчатого вещества (ВВ) 1 состоит из двух конусов с разными скоростями детонации (у внутреннего конуса она меньше), чтобы обеспечить плоский фронт детонационной волны. Достигнув буфера 2, детонация формирует в нем ударную волну (УВ), которая, в несколько раз ослабившись (иначе — произойдет пробой), переходит из буфера в рабочее тело (РТ) 3 из сегнетоэлектрика, вызывая нагрев вещества РТ до температуры, превышающей точку Кюри и переход его в параэлектрическое состояние. Структурные элементы разрушаются и направленная поляризация вещества исчезает, что вызывает протекание тока деполяризации. Этот ток заряжает последовательно соединенные конденсаторы: образованный металлизованными поверхностями на РТ и обычный 4, подсоединенный к обмотке 5 для получения нужной частоты колебаний в контуре. Другой вывод обмотки подключен к обкладке РТ. Через промежуток времени, определяемый емкостью и индуктивностью контура, ток, а значит, и поле в РТ меняют полярность (осциллограмма справа). Полуволны тока одной полярности сравнительно велики (происходит «подкачка» энергии в контур за счет деполяризации), а другой — значительно меньше из-за отбора энергии, том числе и на излучение (из вещества, ставшего неравновесным в поле изменившегося направления). Взрыв используется лишь как спусковой механизм, но его энергия на пять порядков превышает заключенную в веществе рабочего тела.

Это был очень важный результат. На демонстрацию были приглашены В. Базилевич (один из главных конструкторов «Базальта») и В. Житников (заместитель начальника управления ГРАУ). ЭМБП не подвели и на показе, обеспечив прорыв абсолютно всех гранат, подлетавших к танку с самых разных курсовых углов, в том числе — при разрыве ЭМБП на корме танка (этого, вообще-то, не требовалось). Тем вечером запасам спирта пришел конец. Причины для ликования, действительно, были.

Во-первых, ФМГЧ и ПЭГЧ идеально вписывались в те габариты, которые «Базальт» мог выделить в гранатомете под вспомогательную гранату. Габариты излучателей можно было снизить еще, но это не имело смысла, потому что их диаметры и так были меньшими, чем у подходящих по характеристикам взрывателей. Во-вторых, для вспомогательной гранаты требовался контактный подрыв, который мог обеспечить производившийся с 50-х годов, отработанный и надежный взрыватель М-6 к минометным боеприпасам. В-третьих, перечень целей для нового оружия исчерпывался танками с САЗ, и эффективность ЭМБП при стрельбе по такой цели была продемонстрирована абсолютная.

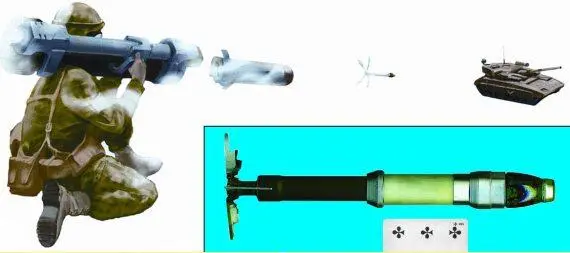

Концепция нового гранатомета просматривалась следующая (рис. 5.43).

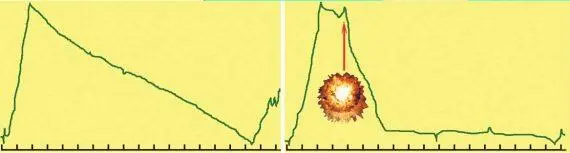

Боевое применение гранатомета-«двустволки» для поражения танков, оснащенных системой активной защиты. На врезке — 42-мм реактивная граната «Атропус» с электромагнитной боевой частью, лидирующая при выстреле из гранатомета. Осциллограмма внизу — пример эффекта временного ослепления автоматической миллиметровой РЛС наведения САЗ при перехвате ракеты. Слева — нормальный сигнал от блока определения дальности до цели. Справа — после разрыва 30-мм ЭМБП в нескольких метрах от РЛС под углом 160° по отношению к оси антенны. Система потеряла способность оценивать расстояние до цели, пуск и перехват не состоялись. Момент взрыва ЭМБП показан стрелкой.

Помимо малокалиберного ствола с ЭМБП, ручной противотанковый гранатомет имеет еще один ствол (большего калибра) со второй — кумулятивной — гранатой.

При выстреле сначала запускается двигатель электромагнитной, потом — с небольшой задержкой — кумулятивной гранаты. Радиолокационное сечение первой очень мало, поэтому защита пропускает ее. Попав в танк, ЭМБП временно ослепляет его защиту, обеспечивая прорыв кумулятивной гранаты к броне. Радиус ослепления всего пара — тройка метров, но этого достаточно: антенна радиолокатора расположена на башне танка, и если промах больше, то и летящая вслед кумулятивная граната не попадет в цель (попросту стрелок «промазал»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: