Авиация 2001 03

- Название:Авиация 2001 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация 2001 03 краткое содержание

Авиация 2001 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

"В начале войны на Северо-Ледовитом океане фоторазведка подтверждала, что на аэродромах находящихся на юго-востоке и на юго-западе от Мурманска самолёты стояли без маскировки длинными рядами. Первые десять военных дней были облачными. Это время русские использовали с пользой для себя. Когда 11-го июня мы произвели свой первый массированный налёт, то уже самолёты были рассредоточены и стояли по одному далеко друг от друга на закрытых стоянках." [14, стр. 142] Комментарии, как говорится, излишни.

И, закрывая эту «погодную» тему, для объективности приведу ещё одно воспоминание, теперь уже с нашей стороны — из мемуаров В.И. Платонова:

"Не был продуман даже элементарный план эвакуации населения на случай войны, поэтому людей пришлось вывозить в тыл на первых попавшихся под руку плавающих средствах в том порядке, в каком они подходили в гавань. Наше счастье, что эту переправу на восточный берег Кольского залива спасла нелётная погода." [4, стр. 132].

Кроме того, благодаря сплошной облачности в первые дни войны Северному флоту удалось без потерь перевести транспорты и промысловые суда из Мурманского порта в Белое море. Так кому же все-таки погода больше помешала? Надо признать, что нелётная погода в первую очередь была на руку той стороне, которая была в обороне, то есть советской. Теперь рассмотрим ещё один миф, который до сего времени ни у кого не вызывает сомнения в его правдоподобности. Во всех наших, как научно-исторических, так и в мемуарно-литературных произведениях говорится о том, что летом 1941 г. в небе Заполярья якобы происходило грандиозное и тяжёлое для наших ВВС сражение за господство в воздухе:

"Борьба за господство в воздухе с большим напряжением сил велась авиацией фронта и Северного флота, а также войсками ПВО с первых дней войны… Вместе с тем, к началу 1942 года общее соотношение сил в воздухе по-прежнему оставалось на стороне противника, который превосходил ВВС фронта и флота по самолётному парку примерно в 1,5 раза… При таком соотношении сил и родов авиации командование ВВС фронта задачу завоевания господства в воздухе решало главным образом силами истребительной авиации…" [1, стр. 114].

А как давалась эта борьба за право быть хозяином в своем небе, можно узнать из следующего свидетельства:

"Боевая работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Иногда лётчикам-североморцам приходилось проводить в воздухе по десять- двенадцать часов в сутки. Многие вылеты сопровождались боями. Люди уставали до изнеможения. Спали урывками прямо в кабинах самолётов, а в теплые дни — на земле под крылом машины, используя вместо подушки парашют. Даже ели не отходя от своих боевых машин, чтобы по первому же сигналу тревоги поднять их в воздух" [9, стр.40].

В какой-то степени я могу согласиться с заявлениями о «напряженной» «до изнеможения» боевой деятельности наших лётчиков, но утверждение, что «многие вылеты сопровождались боями» выглядит более чем странным, так как с самых первых дней войны немецкие лётчики-истребители избегали схваток с нашими многочисленными истребителями и атаковали лишь отдельные самолёты, лётчики которых, применяя выражение «полярных охотников» Люфтваффе — “в полёте позволяли себе о чём-то помечтать".

В наследии выдающегося заполярного аса дважды Героя Совесткого Союза гвардии подполковника Б.Ф. Сафонова об этом прямо и говорится:

"Бой с истребителями противника:

Мы лишены возможности подробно остановиться на этом вопросе, потому что в период боевых действий Б.Ф. Сафонова, основной задачей наших лётчиков была борьба с бомбардировщиками немцев, а воздушные бои только с истребителями противника были редким исключением". [Газета "Североморский лётчик" от 26.08.1944 г.].

Бои с истребителями противника летом 1941 г. были редким исключением! Выходит, за господство в воздухе так яростно и героически наши лётчики-истребители сражались с вражескими бомбардировщиками. Наверное, противник на самой северной оконечности Восточного фронта создал свою самую мощную ударную авиационную группировку?

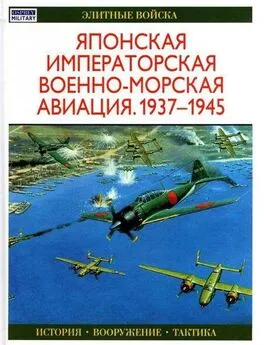

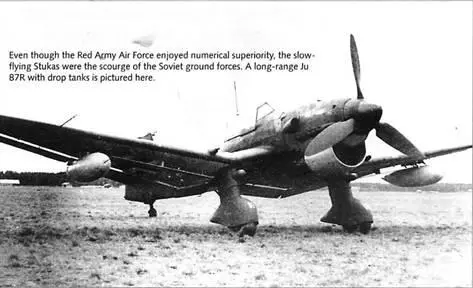

Несмотря на количественное превосходство советской авиации, тихоходные пикировщики представляли для наземных войск страшную угрозу. На снимке Ju 87R с подвесными баками.

Так, сколько там их было в июне-июле 1941 г. на Мурманском направлении? 33 Ju 87 и 10 Ju 88 5*. Эта «мощная ударная группировка», которая при этом успевала действовать и на Мурманском и на Кандалакшском направлениях и не давала спокойно спать ни днем ни ночью 158-и советским лётчикам- истребителям?

Помимо действий немецкой авиации наших лётчиков-истребителей в большом напряжении держала та суматоха, которая царила в штабах и умах командования Северного флота и Карельского фронта в первые недели войны. Ведь готовились воевать только на вражеской территории, так откуда было взяться планам обороны на случай внезапного нападения противника.

Всё это сказывалось не только на сухопутном фронте, но и на применении нашей многочисленной авиации. Если для бомбардировщиков быстро нашлись цели — морские базы, аэродромы и другие тыловые объекты, то в действиях истребительной авиации первое время не было целеустремленности. Весь огромный потенциал истребительной авиации в основном распылялся на выполнение множества боевых задач оборонительного характера: барражирование над своим аэродромом, многочисленными объектами Северного флота, линией фронта, города Мурманска и морского порта.

Вот как о действиях советской истребительной авиации в начальном периоде войны вспоминал немецкий ас Гюнтер Ралль (JG 52, 621 боевой вылет, 275 воздушных побед):

"Действия русских в воздухе превратились в бесконечные и бесполезные вылеты с очень большим численным перевесом, которые продолжались с раннего рассвета и до поздних сумерек. Не наблюдалось никаких признаков какой-то системы или концентрации усилий. Короче говоря, прослеживалось желание в любое время держать самолёты в воздухе “в постоянных патрульных миссиях над полем боя". [25, стр.68].

Вот это и приводило к чрезмерному расходу сил и средств, но самое главное, лишало истребителей возможности вести активные наступательные бои, которые и являются единственным средством борьбы за господство в воздухе.

Эти вылеты на «патрулирование», во время которых нашим лётчикам приходилось по "десять-двенадцать «часов» утюжить" воздух, не принесли ожидаемых результатов. Почти после каждого такого «боевого» вылета в лётной книжке лётчика появлялась одна и та же запись: «Встречи с противником не было».

Так например, за первый месяц войны на выполнение различных боевых задач лётчики-истребители 72-го САП произвели 1480 самолётовылетов, но при этом встреч с самолётами противник, а при которых открывался по ним огонь, было всего лишь 24 раза. Подчеркиваю, не воздушных боёв, а боевых соприкосновений, когда наши лётчики применяли своё бортовое оружие. Воздушных боёв было и того меньше. На эти 24 «огневых контакта» приходится 120 самолёто-вылетов, из них распределение по типам: 43 с/в И-15бис, 41 с/в И-153, 30 с/в И-16 и 6 с/в МиГ-3. Таким образом, из 1480 самолёто-вылетов, 1360 было совершено без контакта с самолётами противника! 6*.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: