Техника и вооружение 2006 03

- Название:Техника и вооружение 2006 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2006 03 краткое содержание

Техника и вооружение 2006 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

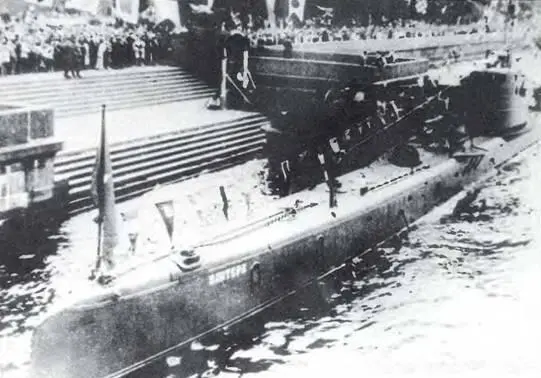

В 21 ч 16 мин «Пантера», оправдывая свое имя, незаметно, тихо, по-кошачьи подкралась к стоявшему на якоре эсминцу и с глубины около 20 м и дистанции 4–5 кабельтовых выполнила стрельбу двумя торпедами. Результат- потопление одного из новейших кораблей флота Ее Величества.

Успешно уклонившись от преследования другого британского эсминца, субмарина 1 сентября благополучно прибыла на базу. При этом подлодка прошла под водой около 80 миль, проведя на глубине почти 30 ч — без регенерации воздуха!

Подводная лодка «Пантера».

Подводная лодка «Барс».

Наши подводники всегда славились не только своими боевыми успехами. Они покоряли различные районы Мирового океана, исследовали недоступные ранее глубины и оказывали помощь терпящим бедствие.

Так, в 1938 г. подводные лодки Щ-402 и Щ-404 (средние ПЛтипа «Щ» III серии) приняли активное участие в операции по эвакуации членов научно-исследовательской экспедиции со станции «Северный полюс-1».

Но через два года другая «щука» совершила еще более знаменательный подвиг, прославившись в мирное время.

В период с 5 августа по 17 октября 1940 г. ПЛ Щ-423 под командованием капитана 3 ранга И.М. Зайдулина впервые в мировой истории совершила переход Северным морским путем (из Полярного во Владивосток). А ведь совсем недавно на этом маршруте гибли сильные надводные корабли и суда, а тут «хрупкая» подводная лодка идет по одному из сложнейших маршрутов.

В состав 10-й экспедиции особого назначения ЭОН-10 были включены ПЛ Щ-423, транспорт «А. Серов» (на нем располагалась аварийно-спасательная партия) и ледокол «Ленин». Командиром похода (экспедиции) был назначен военинженер 1 ранга И.М.Сепдик, главным инженером — военинженер 2 ранга А.И. Дубравин. Субмарина прошла дополнительную подготовку перед походом: корпус защищен деревянно-металлической обшивкой, бронзовые гребные винты заменили на стальные со съемными лопастями и пр.

По воспоминаниям участников героического похода, плавание проходило в чрезвычайно сложной ледовой обстановке. Так, транспорт «А. Серов» потерял лопасти винта (!), и его заменили на транспорт «Волга», вошедший 31 августа в сопровождение подводной лодки у бухты Тикси. Дополнительно к экспедиции подключили и знаменитый среди полярников ледорез «Федор Литке». А после прохождения Берингова пролива героев-североморцев встретили тихоокеанские подводные лодки «ленинской» серии Л-7, Л-8 и Л-17.

В итоге, несмотря на обрушившийся на конечном участке пути на советских моряков девятибалльный шторм, отряд 9 сентября без потерь добрался до бухты Провидения, и после короткого захода в Петропавловск-Камчатский и Совгавань наша субмарина 17 октября прибыла в бухту Золотой Рог, город Владивосток.

Всего за время похода, длившегося 73 дня, в тяжелейших условиях осенней Арктики было пройдено 7227 миль, в том числе 682 мили — непосредственно во льдах. Поход «щуки» открыл многолетнюю летопись эксплуатации нашими подводниками Севморпути. Теперь уже мощные подводные атомоходы-ракетоносцы форсируют, причем даже в условиях зимнего периода (подо льдами), северные моря и переходят с Кольского полуострова на Тихий океан и наоборот.

Продолжение следует

Дела подводные

Э. Куприянов,

В. Соколянский,

О. Шорыгин

Современный подводный флот не мыслим без атомных ракетоносцев, вооруженных крылатыми или баллистическими ракетами, сверхскоростными ракето-торпедами и другой боевой техникой. Демонстрация на различных выставках подобного вида оружия вызывает у нас гордость за свою страну, ее оборонную промышленность.

Но, знакомясь с исключительными характеристиками тех или иных «объектов», приводимых в рекламных проспектах, наблюдая за кадрами телерепортажей, показывающих, к примеру, пуски баллистических, крылатых или противолодочных ракет из-под воды, мало кто задумывается о том, как осуществляется переход «объекта», запущенного с подводной лодки, из водной среды в воздушную, как удается боевой части, летящей с огромной скоростью, «нырнуть» в плотную среду, как продолжить в ней сверхскоростное движение. Трудно себе также представить и то, какие огромные «ломающие» силы действуют, к примеру, на баллистическую ракету многометровой длины в момент ее выхода из корпуса подводного ракетоносца при его движении с большой скоростью.

Важную роль в решении многих чрезвычайно сложных вопросов, связанных с подводным оружием, сыграла отечественная наука, в том числе и знаменитый Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского — ЦАГИ.

Исследования по гидродинамике с самого момента зарождения ЦАГИ занимали в его деятельности важное место. Достаточно вспомнить хотя бы тот факт, что основатель ЦАГИ профессор Н.Е. Жуковский в свое время практически спас московскую водопроводную систему от полного разрушения, разобравшись с причинами возникновения гидроудара в трубах.

По мере расширения гидродинамической тема гик и встал вопрос о создании специализированного гидродинамического подразделения. 28 марта 1925 г. председатель ВСНХ Ф.Э. Дзержинский по ходатайству ЦАГИ обратился в Президиум Госплана с просьбой разрешить приступить в текущем сезоне к строительству гидроавиационной лаборатории. 25 нюня того же года Президиум Госплана признал необходимость "…немедленно приступить к строительству при ЦАГИ гидродинамической лаборатории для обслуживания в первую очередь отечественного гидропланостроения, судостроения и постройки турбин».

Основу экспериментальной базы нового подразделения ЦАГИ должен был составить гидроканал. К этому времени институт уже приобрел научный авторитет мирового масштаба и продолжал динамично развиваться. Перед создателями новой лаборатории была поставлена задача построить гидроканал, превосходящий по своим характеристикам лучшие мировые образцы. Главными показателями технического совершенства должны были стать высокая скорость буксировки, плавность хода буксировочной тележки, точность проводимых замеров.

Существовавшие тогда гидроканалы обеспечивали следующие скорости буксировки моделей: гамбургский — 9 м/с, венский -8 м/с, новейшие гидроканалы в Голландии, Японии и Италии — до 12 м/с. Поэтому было решено, что буксировочная тележка гидроканала ЦАГИ должна развивать скорость до 15 м/с.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: