Авиация и космонавтика 2011 08

- Название:Авиация и космонавтика 2011 08

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2011

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2011 08 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2011 08 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первым специальным прибором большой емкости стал ВАП-К-6 конструкции Киященко, предназначенный для ТБ-3. Эта громоздкая штуковина весила тонну, но зато обеспечивала расход в 65 л/с. Открытие и закрытие осуществлялось рычагами и тросиками. ВАП-К-6 подвешивался на балках Дер-25 или Дер-26 под центропланом бомбардировщика. Испытания в Шиханах, где в июле 1935 г. из них лили настоящий иприт по животным, дали двоякий результат. Критике подвергли излишний вес конструкции и плохую аэродинамику прибора, но сочли возможным принять его на вооружение. В результате ВАП-К-6 приняли «на временное снабжение» ВВС.

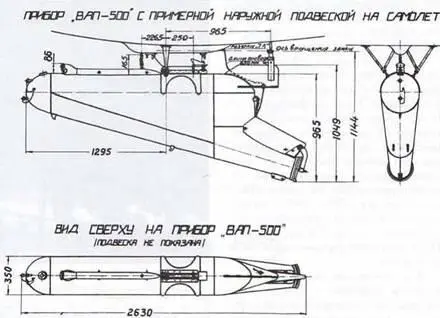

И действительно, довольно быстро прибор Киященко вытеснили два унифицированных между собой образца — ВАП-500 и ВАП-1000. Первый из них создали в 1935 г., ориентируясь на возможности бомбардировщика ТБ-3. В отличие от всех предыдущих они имели форму не капли, не баллона и не цилиндрического бака, а вытянутую треугольную при виде сбоку. Носок был скруглен, а в нижней точке сзади размещался слив. ВАП-500 вмещал 315 л раствора и обеспечивал расход до 90 л/с (больше, чем у ВАП-К-6). Напор создавался набегающим потоком воздуха, который после открывания прибора забирался через створки-карманы. Открывание осуществлялось механическим тросовым или от электрическим бомбосбрасывателем. Тб-3 нес четыре ВАП-500 подвешенными в шахматном порядке под центропланом. При необходимости прибор сбрасывался, как бомба.

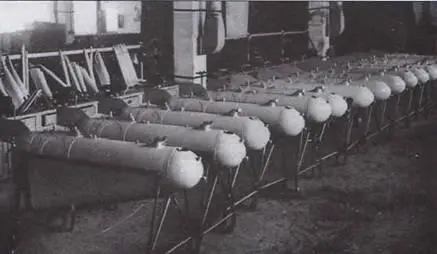

В апреле 1936 г. прибор успешно прошел государственные испытания. По сравнению с ВАП-К-6 конструкция получилась легче, аэродинамика — лучше, надежность срабатывания — выше. ВАП-500 приняли на вооружение и изготовляли серийно. Со временем эти приборы приспособили также для самолетов ДБ-3 (нес три ВАП-500), СБ (начиная с 96-й серии, два) и других машин.

ВАП-1000, прошедший полигонные испытания в июле 1936 г. и запущенный в серию годом позже, был аналогичен по конструкции, но больше по размерам. Длина превышола три метра, высота — метр. Это был самый большой выливной прибор не только в СССР, но и во всем мире. Его полная емкость составляла 705 л, в заправленном состоянии весил он почти тонну (995 кг). Но и расход можно было получить до 100 л/с. ТБ-3 нес два таких прибора; их крепили под центропланом. Второй ВАП-1000 подвешивался со сдвигом вбок и назад относительно первого.

В перспективных планах первой половины 1930-х гг. предусматривалось создание выливных приборов емкостью до 6 т. Это определялось взятым тогда курсом на многомоторные бомбардировщики-гиганты. Но довольно быстро его признали ошибочным, а с ним ушли и задания на баки монстры. ВАП-1000 так и остался самым большим в гамме химического вооружения ВВС РККА.

В придачу к четырем ВАП-500 или двум ВАП-1000 ТБ-3 мог нести еще четыре ВАП-6 под крылом. В мае 1937 г. испытывалась комбинация из двух ВАП-500 и двух ВАП-1000, а предельную мощность химического вооружения достигли на летающей лаборатории ТБ-ЗЛЛ. Когда работали все пять ее ВАП-1000, то сверху извергалось более 500 л раствора в секунду! Следует учесть, что предполагалось массированное применение бригад и даже корпусов тяжелых бомбардировщиков. Бригада обычно имела три-четыре эскадрильи ТБ-3 по 12 машин в каждой. Это значит, что она за несколько секунд могла обрушить на цель немного меньше 150 т раствора, то есть примерно 30 т чистого иприта или люизита.

Выливной прибор ВАП-500 (чертеж)

Два прибора ВАП-500 на бомбодержателях под центропланом ТБ-ЗР

Выливные приборы ВАП-500 на заводе № 145

В 1939 г. конструкцию обоих больших приборов упростили, отказавшись от закрывания после слива. Это также немного облегчило дегазацию за счет проветривания бака в полете на обратном пути. С 1940 г. выпускались только упрощенные варианты — ВАП-500У и ВАП-1000У.

В 1939 г. к этому унифицированному семейству добавился «младший брат» — ВАП-200 емкостью 138 л, но довольно большим расходом — 40 л/с. Он предназначался для штурмовиков. Первоначально его делали для БШ-1 — советской копии американского самолета Валти V-11GB. Его у нас запустили в производство, но на вооружение ВВС не приняли. Однако прибор в 1939–1940 гг. выпустили малой серией, рассчитывая использовать на ББ-2 (Су-2) и БШ-2 (Ил-2). Но распространения ВАП-200 не получил.

Все описанные выше выливные приборы работали с вытеснением раствора напором набегающего потока воздуха. Учитывая небольшие скорости самолетов того времени, давление таким образом создавалось небольшое. При увеличении скорости давление росло, но требовался еще больший расход, чтобы обеспечить необходимую плотность поражения площади — ведь при большей скорости самолет за то же время пролетал большее расстояние. Расход можно было существенно увеличить, подняв давление. Например, в дымовых авиационных приборах смесь вытеснялась сжатым воздухом. Применение дополнительного источника давления позволяло создать универсальные химические авиационные приборы (УХАП), которые могли рассеивать и ОВ, и дымовые смеси.

Был создан целый ряд экспериментальных образцов. Так, в приборе УХАП-3 емкостью 80 л содержимое выдавливал сжатый воздух, подававшийся из баллона. Р-5 мог нести три таких: два под крылом и третий под фюзеляжем. При смене содержимого надо было менять насадки на сливной трубе. Прибор испытывался в конце 1934 г. — начале 1935 г., но не получил одобрения.

Еще раньше, в 1932 г., на ЦВХП опробовали УХАП-К-5, но так же без особого успеха. С 1935 г. в ЦАГИ разрабатывали универсальный прибор ХУП.

Заправка приборов ВАП-500 (подвешенных под ТБ-3) от авторозливочной станции

Начиная с 1938 г. все ДБ-3 приспособили к подвеске трех приборов ВАП-500 под центропланом

Опорожнение двух выливных приборов ВАП-1000, подвешенных под ТБ-3

Бомбардировщик ТБ-3 с двумя вылнвнымн приборами ВАП-1000

Долго разрабатывалась идея вытеснять «начинку» пороховыми газами. Такое устройство было гораздо проще и компактнее пневматического. Но реализация казалось бы простой схемы оказалась совсем непроста. Лишь к концу 1930-х гг. удалось создать работоспособные типы УХАП-250 и УХАП-500. Первые их образцы появились в 1936–1937 гг. В них пороховая шашка доводила давление до 8-12 атм. Это позволяло достаточно эффективно действовать при скорости порядка 300–350 км/ч. Если бы удалось дойти до 20–25 атм, то можно было бы перевалить за 400 км/ч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: