Авиация и космонавтика 2011 08

- Название:Авиация и космонавтика 2011 08

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2011

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2011 08 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2011 08 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

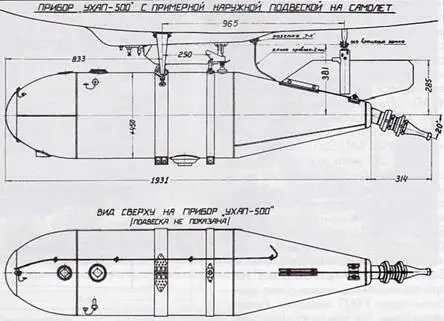

Конструкторам поставили задачу уложиться в габариты фугасных бомб ФАБ-250 и ФАБ-500. Это облегчfло подвеску но стандартные бомбодержатели и позволяло размещать их как снаружи, так и изнутри. В последнем случае на прибор надевалось дополнительное колено выливной трубы, выводившееся наружу. Таким образом УХАП-500 монтировался в бомбоотсеке СБ в варианте «химического штурмовика»; его вооружение дополнялось парой ВАП-500 под крылом.

УХАП-250 имел емкость 110 л и расход 50–60 л/с, больший по размерам и весу УХАП-500 соответственно 202 л и тот же самый расход. Первый предназначался для БШ-2 и МБР-2, второй — для СБ, ДБ-3 и МДР-6. В 1939 г. они успешно прошли полигонные испытания и были запущены в производство. Но при постановке дымовых завес приборы серии УХАП оказались более эффективны, чем при разбрызгивании ОВ. Именно в этом качестве они и применялись в ходе Великой Отечественной войны.

Выливные приборы, размещаемые внутри фюзеляжа, теоретически должны были обеспечить улучшение аэродинамики и повышение летных данных самолета-носителя. Первый такой «химбак» спроектировали в НИИ ВВС для двухмоторного бомбардировщика ТБ-1. Это был тот же ВАП, но выполненный по размерам и конфигурации бомбоотсека. Образец изготовили, но довести «до ума» не смогли. Позже в задания на разные бомбардировщики вписывали размещение в бомбоотсеках «химбаков» разной емкости. Так, для тяжелого крейсера ТК-4 (так и не построенного) предусматривались два бака по тонне каждый. А в проекте гигантского многомоторного бомбардировщика Г-1 были заложены «химбаки» в общей сложности на 20 т. Ни один из этих проектов не был реализован. Зато в первоначальном варианте штурмовика БШ-2 (всем известного Ил-2) в бомбоотсеки в крыле укладывалось с каждой стороны по одному цилиндрическому баку. Но и такой выливной прибор в серийное производство не пошел.

Первое применение выливных приборов на учениях планировалось на август 1930 г. на маневрах Московского военного округа под Воронежем. Но тогда не смогли набрать надежно работающих приборов даже на один отряд (10 машин). Реально освоение их в войсках началось в мае 1931 г., когда серийные ВАП-4 получила 56-я эскадрилья, летавшая на бипланах Р-1. В этот период Р-1 были быстро вытеснены из легкобомбардировочной авиации новыми самолетами Р-5. Именно они стали основными носителями химического оружия. К осени 1 932 г. ВВС РККА теоретически могли выставить под сотню машин, оснащенных выливными приборами. Обычно комплект из четырех ВАП-4 выдавали на половину парка самолетов бригады. С 1936 г, часть бригад получила статус особых химических, им выливные приборы полагались на все машины.

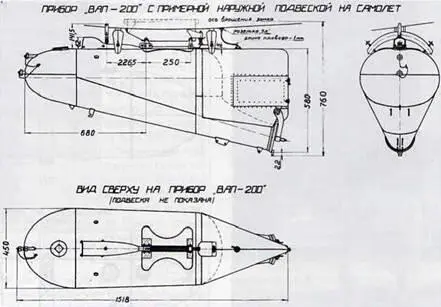

Выливной прибор ВАП-200 (чертеж)

Ближний бомбардировщик Су-2 с выливными приборами ВАП-200

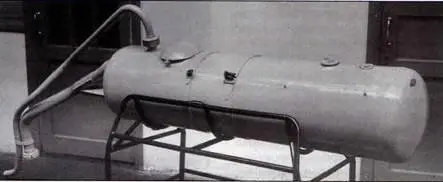

Цилиндрический бак, который должен был устанавливаться в бомбоотсек в крыле штурмовика БШ-2 (Ил-2)

Но мало было наладить производство ВАП. Требовалось создать запасы самого химического оружия, оборудовать тыловые склады ВВС, построить помещения для хранения ОВ на аэродромах. Поначалу проверяющие комиссии приходили в ужас, обнаружив бочки с ипритом стоящими где-нибудь возле ангаров. Но и этого было мало. При недостаточно осторожном обращении химическое оружие становилось опаснее для своих, чем для врага. Значит, нужно было обучить специалистов, отработать технологию безопасной заправки ВАП, снабдить людей средствами индивидуальной защиты.

Летный состав тоже требовалось обучать и защищать. Обучать надо было тактике и технике применения ВАП, а защищать — от почти неизбежного забрызгивания самолетов. Пары ОВ попадали в кабины, которые и у Р-1, и у Р-5 были открытыми. Поэтому летали в противогазах, иногда в специальных комбинезонах. И выливные приборы, и сами самолеты по возвращении на аэродром подлежали дегазации.

Техника и тактика применения химического оружия отрабатывались на Центральном военно-химическом полигоне (ЦВХП) в Шиханах. Его обслуживал 36-й отдельный авиаотряд. Там имелись специальные мишенные городки с размещенными в них животными — собаками и свиньями. Их поливали настоящими боевыми растворами, оценивая их эффективность. На ЦВХП периодически отправляли подразделения из строевых частей, давая им возможность поработать в условиях, приближенных к боевым.

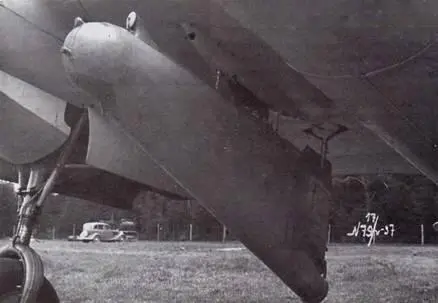

СБ в варианте «химического штурмовикая имел прибор УХАП-500 в бомбоотсеке, выходной патрубок выпускался через прорезь в створках. Май 1937 г., НИ ПАВ

Универсальный химический прибор УХАП-500 (чертеж)

Прибор УХАП-500 под крылом СБ в варианте «химического штурмовика»

Подвеска прибора ВАП-500 под крылом «химического штурмовика»

На учениях же, проходивших в разных частях страны, чаще заливали в ВАП подкрашенную воду. Иногда в ход пускали разбавленную дымовую смесь. Реже пользовались боевыми ОВ, но сильно разбавленными (обычно до 5 %). Считалось, что при этом войска на земле будут защищаться всерьез, не пренебрегая противогазами и накидками.

При этом происходило множество курьезных историй. Атаковать предписывалось с бреющего полета. Нередко, увлекаясь выполнением задачи, летчики за что-то цеплялись. В феврале 1935 г. пилот Жданов из 85-го отдельного отряда, поливая танковый батальон на шоссе, не успел увернуться от телеграфного столба. Р-5 с поломанным шасси и пробитым радиатором приземлился тут же на поле у дороги. Жданов и его летнаб остались целы, но после разбора полетов летчик на трое суток отправился на гауптвахту.

Немало известно случаев ошибочных атак не на те цели. На «счету» 81-й штурмовой бригады таким образом оказались аэродром в Харькове, гражданские объекты в Лебединской и Рогани. Аэродром полили разбавленной дымообразующей смесью. Капли попортили лак и краску на стоявших на поле самолетах, в ремонт отправились 14 машин. Учебный аэродром в Рогани попадал под удары «химиков» неоднократно. 29 июля 1937 г. штурмовики ССС из-за навигационной ошибки ведущего обработали не авиабазу «синих», а линейку самолетов летной школы. В результате в госпиталь попали три десятка курсантов, инструкторов и технарей. Раствор разъел лак и вызвал отслоение полотняной обтяжки учебных машин. Последовала жалоба в штаб округа. Действия летчиков в ней в духе времени характеризовались как «явное вредительство». Был случай, когда вместо мотопехоты под удар попала колонна грузовиков со свеклой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: