Техника и вооружение 2005 11

- Название:Техника и вооружение 2005 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2005 11 краткое содержание

Техника и вооружение 2005 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тем не менее для моноблочной головной части разработали несколько модернизированных термоядерных устройств. Так, мощность ядерной головной части Mk-1 mod. 2 составляла около 600 кт, a Mk-1 mod. 3 — около 800 кт. Впрочем, в случае необходимости можно было устанавливать ГЧ от БРПЛ «Поларис А-1» Mk-1 mod. 1 (500 кг).

Бортовая СУ БРПЛ — инерциальная. Ее основу составляла система наведения Мк-2, состоявшая из гиростабилизированной платформы (ГСП) и электронно- вычислительного блока.

ГСП представляла собой трехосный гироскопический стабилизатор. Его внешняя рамка имела специальные отверстия для прохода охлаждающего воздуха. На ней устанавливался уголковый отражатель для азимутальной выставки ГСП. Стабилизация углового положения ГСП осуществлялась тремя гироблоками — двухстепенными поплавковыми гироскопами, роторы которых имели шарикоподшипниковый подвес. В качестве датчиков угла и момента использовались датчики типа «микросин». На платформе устанавливались также два компенсационных акселерометра и один гироскопический интегратор продольных ускорений. Выходными сигналами акселерометров и гироинтегратора являлись импульсы приращения скорости по осям их чувствительности.

Электронно-вычислительный блок (ЭВБ) состоял из двух секций, закрепленных на охлаждаемой платформе, и преобразователя поступающего электропитания в требуемые напряжения и частоты для работы всех элемен тов системы наведения. Другая секция являлась бортовой цифровой вычислительной машиной (БЦВМ) с последовательной записью и обработкой информации, в ее состав входили 12 функциональных блоков. Ячейки памяти БЦВМ и все вычислительные схемы построены на 17-разрядных сдвиговых регистрах, выполненных на магнитных сердечниках.

Поддержание нормальной рабочей температуры ГСП и ЭВБ осуществлялось системой термостатирования, основные компоненты которой размещались на ПЛАРБ. Ее чувствительными элементами являлись датчики температуры (терморезисторы), установленные в гироблоках, в акселерометрах и рамках ГСП. Поддержание требуемого температурного режима этих узлов обеспечивалось электрообогревателями. расположенными в торцах инерциальных приборов. Для отвода тепла от ГСП и ЭВБ использовалось двухконтурное воздушно-жидкостное охлаждение. В жидкостном контуре циркулировала вода, подававшаяся через штуцеры отрывных штекерных разъемов, расположенных на приборном отсеке и служащих для подачи на борт ракеты корабельного электропитания до задействования бортовой ампульной батареи. Эти разъемы расстыковывались при старте БРПЛ ходом ракеты. Вода проходила через полости ЭВБ и теплообменник. Воздушный контур состоял из внутреннего и внешнего каналов. Внутренний канал служил для отвода тепла от элементов, расположенных на платформе. При этом циркуляция воздуха обеспечивалась по вентиляционным каналам специальным вентилятором. Внешний канал предназначался для отвода тепла от промежуточной рамки ГСП к теплообменнику. Циркуляция воздуха осуществлялась вентилятором, установленным на корпусе ГСП.

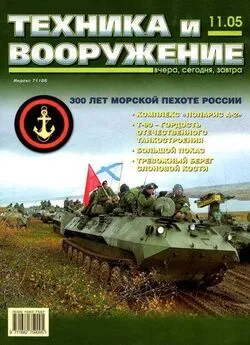

БРПЛ «Поларис А-2».

Система термостатирования подключалась к системе наведения при ее установке на борт ракеты. Включение вентиляторов ГСП и водяного насоса системы термостатирования осуществлялось с началом раскрутки гироскопов. В ходе полета БРПЛ температура приборов системы наведения не регулировалась.

Угловая стабилизация БРПЛ в полете выполнялась системой стабилизации — второй важнейшей подсистемой бор товой СУ ракеты. В состав системы стабилизации входили блок да тчиков угловой скорости (ДУС) и ЭВБ, размещенные в приборном отсеке, а также приводы управления.

Первичным источником электропитания служила бортовая ампульная серебряно-цинковая батарея. Батарея задействовалась газом газогенератора: в отсек электродной массы батареи под давлением подавался электролит (раствор гидроокиси натрия).

Уже в то время американские специалисты задумывались о создании средств противодействия системам противоракетной обороны (ПРО) вероятного противника. Поэтому в головной части. разработанной фирмой «Локхид», размещались сисгема «приманок» и активные средства преодоления ПРО (тип и конструктивные особенности не указывались).

Сообщалось, что стоимость изготовления одной ракеты «Поларис А-2» (без боевой головки) составила I млн. долл.

Испытания ракет: поиски нового или повторение старого?

Окрыленные успехом ракеты «Поларис А-1», американские ракетчики рьяно взялись за отработку ракеты следующей модификации — «Поларис А-2» (UGM-27B). Уже 10 ноября 1960 г. был произведен первый испытательный пуск этой БРПЛ с наземной пусковой установки на мысе Канаверал. 5 декабря осуществили второй запуск этой ракеты с макетом головной части. Дальность полета составила 2700 км. Всего с этой установки выполнили десять запусков: по одному в ноябре и декабре (1960 г.), в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле и августе 1961 г. Сообщалось, что ракеты летали на дальность 2560–2575 км.

11о не все проходило гладко: из десяти пусков два оказались неудачными. Так, 6 февраля 1961 г. при попытке запуска ракеты «Поларис А-2» двигатель второй ступени ракеты начал работать на пусковой установке, вторая ступень оторвалась от первой и упала в 460 м от стартовой площадки. Первая ступень ракеты сгорела на пусковой установке. В первой половине апреля 1961 г. состоялся запуск ракеты «Поларис А-2» с наземной пусковой установки, но двигатель второй ступени ракеты не включился.

После отработки новой модификации ракеты при наземных пусках наступил этап отработки ракеты и систем при пусках с испытательного корабля «Обзервейшн Айленд». Всего с этого корабля было осуществлено семь запусков, из которых три оказались неудачными. Так, например, 27 июня 1961 г. ракета «Поларис А-2» отклонилась от цели на несколько десятков километров. Во второй половине августа 1961 г. был произведен очередной запуск ракеты «Поларис А-2» с испытательного корабля. Ракета отклонилась от курса и через 37 с после старта была подорвана.

Для отработки подводных пусков фирма «Локхид Эйркрафт» использовала пусковую трубу (как и для ракеты «Поларис А-1»). Выбрасываемые из трубы ракеты перехватывались после выхода из воды с помощью специальной нейлоновой сетки.

Первый успешный подводный пуск этой БРПЛ с ПЛАРБ «Этен Аллен», находившейся на глубине 24 м у побережья Флориды, состоялся 23 октября 1961 г. Ракета пролетела более 1600 км. 3 ноября 1961 г. с этой же лодки запустили еще три ракеты, причем лодка находилась на глубине около 30 м. Пуски прошли успешно, и ракеты приводнились в заданном районе примерно в 2400 км от места испытаний. Интервал между пуском первой и второй ракет составил 99 минут.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: