Техника и оружие 1996 02

- Название:Техника и оружие 1996 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1996

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и оружие 1996 02 краткое содержание

Техника и оружие 1996 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В варианте П-2, вооруженном самолетами-снарядами боекомплект состоял из 51 снаряда "Ласточка", помещенных в три водонепроницаемых блока, установленных в специальных отсеках- нишах. В других вариантах в водонепроницаемых блоках должны были находиться ракеты Р-1 или сверхмалые подводные лодки.

Проект П-2 был признан слишком сложным и его разработка была прекращена.

В 1952-1953 гг. в ЦКБ-18 под руководством И.Б.Михайлова был разработан технический проект 628 – переоборудование подводной лодки XIV серии для проведения экспериментальных стрельб снарядами 10 ХН. Самолет-снаряд размещался в контейнере диаметром 2,5 м и длиной 10м. Работа по размещению на подводной лодке самолета-снаряда 10ХН и связанных с этим устройств и приборов имела шифр "Волна".

Для старта самолета-снаряда устанавливалось устройство, состоящее из фермы с механизмами ее подъема и опускания и механизмов подачи снарядов на стартовое устройство. Длина стартовой фермы составляла около 30 метров, угол ее подъема – около 14°. Стартовое устройство размещалось по диаметральной плоскости в кормовой части лодки. Старт производился против хода ПЛ. Связующим звеном между стартовым устройством и контейнером служила откидывающаяся кормовая крышка контейнера. Кроме этой крышки, в носовой части контейнера был люк для входа личного состава в контейнер. Контейнер рассчитывался на предельную глубину погружения. Внутри контейнера имелась пробковая изоляция. Снаряд должен был храниться в контейнере со снятыми консолями крыла.

Для переоборудования в пр.628 была выделена подводная лодка Б-5 (до мая 1949 г. – К-51). Согласно Постановлению СМ от 19.02.1953 г. о прекращении работ по ракетам комплекса "Волна" все работы по пр.628 были прекращены.

Ракета 10ХН была ненадежна, ее ТТД существенно устарели и не шли ни в какое сравнение с аналогичными самолетами снарядами "Матадор" и "Регулус-1”.

Над самим ОКБ Челомея сгустились тучи. В феврале ОКБ было практически разогнано, а завод № 51 передали КБ Микояна. Но Челомей и его соратники вели упорную борьбу за выживание и 9 июня 1954 г. вышел приказ Министерства авиационной промышленности о создании специальной конструкторской группы СКГ п/я 010 под руководством Челомея. Для нее была выделена площадь в корпусах завода № 500. Основной задачей группы было завершение работ по 10ХН. Работы по 10ХН продолжались, но Челомей понимал их бесперспективность, и во второй половине 1954 года его группа кардинально приступила к проектированию принципиально новой ракеты П-5.

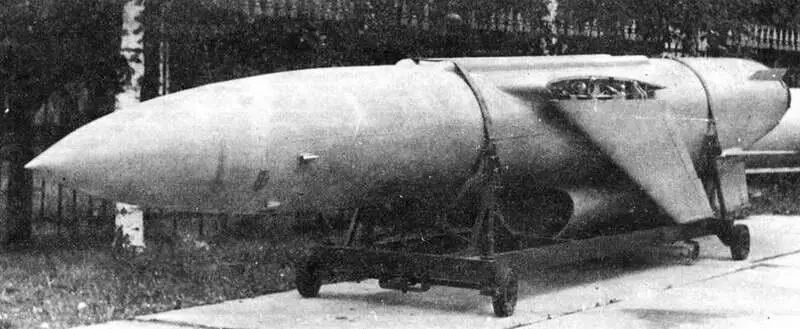

Ракета П-5 представляет качественный скачек в развитии отечественных крылатых ракет. В первую очередь это связано с автоматическим раскрывом крыла после старта. До П-5 все отечественные и зарубежные крылатые ракеты перед стартом подлежали сборке или, по крайней мере, предварительному раскрыву крыла.

Ракета со сложенным крылом легко вписывалась в цилиндрический контейнер небольшого диаметра, по длине мало превышающему саму ракету. Такой контейнер без проблем размещался и на подводной лодке, и на колесном или гусеничном шасси. Кроме того, контейнер был герметичен и заполнялся азотом, что предохраняло ракету от воздействия внешней среды.

Люди, близкие к Челомею, в своих воспоминаниях рассказывают истории, как Челомею пришла идея автоматического раскрыва крыла. По одной версии он рывком раскрыл створки окна в гостинице, по другой – его осенила птица, вылетающая из дупла, и т.д. На самом деле над автоматом раскрыва крыла (АРК) конструкторы работали с 1951 года и только через 5 лет появился удовлетворительно работающий АРК-5.

Ракета П-5 имела нормальную самолетную аэродинамическую схему – оживальную форму носовой и хвостовой части корпуса, нижнее расположение подфюзеляжного воздухозаборника маршевого двигателя, верхнее расположение стреловидного крыла, цельноповоротное горизонтальное оперение, смещенное к низу хвостовой части корпуса, нижнерасположенное вертикальное оперение (киль) с рулем направления. Крыло конструктивно выполнялось складывающимся при размещении в контейнере ПУ и автоматически раскрывающимся после старта. Раскрытие крыла производилось мощным гидравлическим автоматом АРК-5.

Перед стрельбой пусковой контейнер принимал угол возвышения 15 °. В момент выстрела включались два мощных твердотопливных ускорителя общей тягой 36,6 тонн. Сразу же после выхода ракеты из контейнера раскрывались крылья. Через 2 секунды отработавшие ускорители автоматически сбрасывались и ракета продолжала полет с помощью маршевого турбореактивного двигателя КРД-26 со скоростью, немного превышающей скорость звука.

Турбореактивный двигатель КРД-26 тягой 2250 кг был разработан в НИИ-26 под руководством Сорокина.

Интересно, что дальность стрельбы и средняя скорость полета П-5, как, впрочем, и других ракет, сильно зависела от температуры окружающего воздуха. Так , при предельных температурах, допускаемых таблицами стрельбы +40 °С и -24 °С дальность составляла 650 и 431 км, а средняя скорость 338 и 384 м/с соответственно. При нормальных же условиях (+20 °С) дальность была 574 км, а средняя скорость – 345 м/с.

Таким образом, сверхзвуковая ракета, летящая на малой высоте, имела реальную возможность преодолеть ПВО США конца 50-х – начала 60-х годов, особенно с учетом длины морского побережья США.

Система управления ракеты включала в себя автопилот АП-70А с прецезионным автоматом курса и гировертикалью, счетчик времени полета, а также барометрический высотомер, который ограничивал минимальную высоту полета ракеты приблизительно 400-ми метрами. Правда, уже в 1959 г. начались опыты с ракетой П-5СН, оборудованной радиовысотомером PB- 5М. Но в серию пошли П-5 с барометрическим высотомером.

Таким образом, после старта ракета не имела связи с ПЛ, как сейчас говорят: "выстрелил и забыл".

Ракета П-5

При стрельбе на полную дальность расчетное вероятное отклонение по дальности и боковое составляли ± 3000 м.

Масса боевой части составляла 800- 1000 кг. Боевая часть фугасная или специальная РДС-4 (та же, что и на баллистической ракете Р-11ФМ). Первоначально тротиловый эквивалент спецзаряда был 200, а затем 650 килотонн (см. С.Хрущев "Никита Хрущев: кризисы и ракеты", М. 1994, т.1,стр.441).

Первый пуск макета П-5 без маршевого двигателя и раскрыва крыла состоялся 12 марта 1957 г. в Фаустове на полигоне НИИ-2.

Первый этап летных испытаний П-5 проводился в Балаклаве на плавучем стенде 4А с августа 1957 года по март 1958 года. Ракеты запускались из контейнера СМ-49.

Первый пуск 28.08.1957 г. был неудачен, второй тоже, третий и четвертый пуски оказались успешными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 10 (17)](/books/1060090/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 05 (12)](/books/1061247/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 01 (1)](/books/1061287/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)

![Эдмонд Гамильтон - Звездный волк [= Оружие из прошлого, Галактическое оружие]](/books/1096777/edmond-gamilton-zvezdnyj-volk-oruzhie-iz-proshlo.webp)