Техника и вооружение 2003 02

- Название:Техника и вооружение 2003 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2003 02 краткое содержание

Выпуск полностью посвящен пулеметам Первой Мировой войны.

Техника и вооружение 2003 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Станковый пулемет «Гочкис»

История пулеметов «Гочкис» началась в Австро-Венгрии, когда отставной ротмистр барон Одколек фон Аугезд разработал схему с газоотводным двигателем автоматики, своеобразным ленточным питанием, плечевым упором и сошками. В 1900 г. Одколек пытался довести пулемет в России, но неудачно. Да и в Австро-Венгрии он не вышел из опытной стадии. Одколек продал права на свою систему французской компании «Гочкис э Компани». Компания была основана американцем Б.Гочкисом (Hotchkiss) и неудивительно, что теперь ее главным инженером был американец Лоуренс Бене (Benet), который вместе с инженером Хенри Мерсье (Mercie) занялся доработкой системы. «Автоматическая митральеза Гочкиса» появилась в 1895 г., так что две схемы газоотводного двигателя — «Гочкис» и «Кольт» — были представлены почти одновременно.

Уже в 1897 г. пулемет приняли но вооружение под обозначением Мlе1897, под 8-мм патрон «лебель». Главной новинкой стал бронзовый радиатор ствола с поперечным оребрением. «Веревочную» ленту Одколека заменили жесткой латунной лентой («полосой»). Уже в 1900 г. появилась следующая модель со стальным радиатором и треногой Мlе00 с механизмами горизонтального и вертикального наведения. Позже вернулись к бронзовому радиатору, переделали схему автоматики, а также ввели механизм регулировки темпа стрельбы — так появились Мlе1905 «Пюто» и Мlе1907 «Сент-Этьен», названные по именам фирм-производителей.

Пулемет «Пюто» (Puteux], выпускавшийся «Мануфактюр д'Арме дв Пюто», не относился к удачным. Механизм регулировки, задававший темп стрельбы от 8 до 650 выстр./мин, был неважной копией регулятора первого пулемета Максима 1884 г. Очень скоро «Пюто» были переданы из войск в крепости.

В пулемете «Сент-Этьен» (Sent-Etienne) «Мануфактюр д'Арме де Сент-Этьен» шток газового поршня двигался вперед и зубчатой рейкой поворачивал эксцентрик, отпиравший и отводивший назад затвор. В дополнение к газовому регулятору ввели гидравлический регулятор темпа стрельбы. Вместо ожидавшегося снижения импульсных нагрузок получили переусложнение системы. Возвратная пружина под стволом, нагреваясь, быстро теряла свои свойства. Специальное рычажное приспособление изменяло положение мушки при нагревании ствола, но ухудшения баллистики не компенсировало. Откидная правая стенка коробки облегчала осмотр пулемета и устранение задержек, вот только число этих задержек было слишком велико. Массивность пулемета (50,3 кг) не добавляла ему популярности.

С началом мировой войны войска признали «Сент-Этьен» слишком сложным и капризным, частые отказы и задержки из-за запыления были в боевых условиях нетерпимы, ив 1915 г. французская армия вернулась к пулемету «Гочкис». К началу войны он выпускался на коммерческий рынок, в незначительном количестве имелся у колониальных частей, и те попали в Европу с лучшим пулеметным вооружением, чем армия метрополии. Войска требовали пулемет Mlel 91 4 «Гочкис», несмотря на его большие размеры — длина 1270 мм (самый «длинный» станковый пулемет) против 1180 мм у «Сент-Этьен». Зато длина ствола «Гочкиса» составляла 775 мм против 710 мм, и он был на 2,15 кг легче, давая при этом лучшую кучность стрельбы. Первый большой заказ на «Гочкисы» выдали в конце лета 1915 г., хотя продолжался выпуск и прежних моделей. Производство станкового «Гочкиса» достигло максимума — 100 пулеметов в день — в конце 1917 г., после чего резко упало в связи с увеличением выпуска ручных пулеметов.

Французские и британские солдаты у пулемета Mle 1914 «Гочкис». Пулемет установлен на станке М1е1916

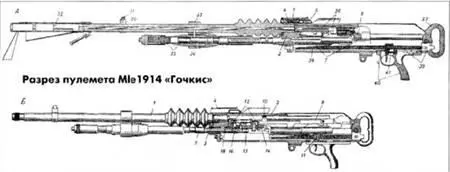

I — ствол, 2 — короб, 3 — защелка короба, 4 — остов прицела. 5 — прицельная рамка, 6 — лимб, 7 — затворная рама. 8 — затвор, 9 — запирающая личинка, 10 — выбрасыватель, 11 — спусковой крючок, 12 — приемник, 13 — барабан, 14 — фиксатор барабана, 16 — затворная задержка, 18 — ось барабана, 30 — основание мушки, 31 — мушка, 32 — пламегаситель, 33 — основание газовой камеры, 34 — патрубок, 35 — газовый регулятор, 36 — ударник, 37 — затыльник, 38 — возвратно-боевая пружина, 39 — направляющий стержень, 40 — рукоятка управления, 41 — пружина спускового крючка

Mle 1907 «Сент-Этьен» передали в Иностранный Легион, а также армиям Италии и Сербии. Правда, в 1916 г. появилась модификация Mle 1907/16 с новыми газовым регулятором и прицельными приспособлениями, но после испытаний ее решили передать африканским колониям — «Гочкис» и «Сент-Этьен» поменялись местами.

Mle 1914 «Гочкис» представлял собой развитие Mle 1900 с исключением предохранителя и изменением ряда деталей. Масса ствола с радиатором составляла 10,4 кг, около половины массы «тела» пулемета; соединение со ствольной коробкой — сухарно-резьбовое, на дульную часть крепился пламегаситель. Газовая камера — закрытого типа с цилиндром и регулятором по принципу изменения объема камеры. Ведущим звеном автоматики была затворная рама. Ход поршня — длинный. Винтовая возвратно-боевая пружина удалена от ствола в нижнюю часть ствольной коробки. Запирание канала ствола — качающейся личинкой (рычагом) в задней части затвора.

Ударник крепился на затворной раме, выстрел производился с заднего шептала. Боевой взвод выполнен на затворной раме, а шептало — непосредственно на головке спускового крючка. Не лучшее решение — при стрельбе, а тем более при ее прекращении на спусковой крючок передавались большие импульсные нагрузки. После спуска с боевого взвода затворная рама шла вперед вместе с затвором, который, дослав патрон в патронник, останавливался. Рама, продолжая движение, поворачивала своим гребнем вперед личинку затвора, та своими боевыми упорами вставала на опорные плоскости ствольной коробки, производя запирание канала ствола. Ударник проходил через канал затвора и разбивал капсюль. После выстрела пороховые газы отбрасывали раму назад, она своим отпирающим скосом выводила личинку из зацепления со ствольной коробкой и отводила затвор, сжимая возвратно-боевую пружину. Извлечение стреляной гильзы производил подпружиненный выбрасыватель затвора. Затвор, двигаясь назад, поворачивал качающийся отражатель в ствольной коробке, и тот выталкивал гильзу вправо. Длина хода подвижной системы — 165 мм.

Подающий механизм включал барабан с зубчаткой и храповым колесом. Выступы подачи затворной рамы поворачивали храповое колесо на один шаг в два такта — при движении назад и вперед Зубчатка при этом протягивала ленту, ставя патрон напротив извлекателя, который поднимал его вверх. При следующем ходе вперед затвор досылал патрон в патронник по направляющим скосам ствольной коробки. Жесткие стальные ленты на 30 патронов создавали немало проблем — их перекашивало, сминало, легко заносилась грязь. «Полужесткая» лента на 250 патронов из шарнирно соединенных звеньев по три патрона не дала выигрыша ни в удобстве заряжания, ни в боевой скорострельности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: