Техника и вооружение 2002 12

- Название:Техника и вооружение 2002 12

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2002 12 краткое содержание

Техника и вооружение 2002 12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

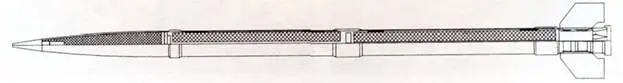

Таким образом, А Н. Ганичеву и его сотрудникам удалось при большом удлинении оперенного реактивного снаряда по поперечным габаритам не выйти за пределы его диаметра, что ранее удавалось только при использовании турбореактивных снарядов. Тем самым они совместили достоинства обеих основных схем, применявшихся в реактивных системах залпового огня.

В остальном компоновка реактивного снаряда соответствовала традициям, сложившимся в данной области техники. В передней части за головным контактным взрывателем МРВ размещалась осколочная боевая часть массой 19,35 кг, содержащая 6,3 кг взрывчатого вещества. Далее располагался изготовленный из стали корпус двигателя, из-за большого удлинения выполненный из двух цилиндрических секций, связанных резьбовым соединением. Сопловой блок, как и на снарядах БМ-20 и «Стриж», состоял из центрального и шести периферийных сопел. Сопла в сверхзвуковой части имели форму конуса с углом 30". Диаметр критического сечения сопла составлял около 19 мм, среза — 37 мм.

На внутреннюю поверхность корпуса двигателя было нанесено теплозащитное покрытие В-58 толщиной в треть миллиметра. Как показала экспериментальная отработка вариантов двигателей без такого покрытия, оно обеспечивало не только предохранение его стального корпуса от нагрева с соответствующим снижением прочности, но также существенно сокращало потери выделяющейся при сгорании энергии топлива на прогрев конструкции, обеспечивало требуемые высокий удельный импульс и повышенную скорость горения заряда.

Заряд твердого топлива, разработанный под руководством Б.Н. Фомина, по технологическим соображениям также был выполнен из двух полузарядов, несколько различных между собой. В частности, хвостовой полузаряд имел больший зазор между стенками корпуса и топливом — нужно было обеспечить достаточное проходное сечение для продуктов сгорания топлива как переднего, так и хвостового полузарядов. В этой части также прослеживается большая общность с зенитным реактивным снарядом «Стриж».

К началу шестидесятых годов широкомасштабная война в Европе еще считалась достаточно вероятной. Но уже были осознаны некоторые ее особенности, в частности неизбежное разрушение оборонной промышленности. Поэтому считалось необходимым еще в мирное время накопить достаточный запас боеприпасов, который предстояло хранить неопределенно длительное время до того славного часа, когда все это будет обрушено нашими победоносными войсками на головы врагов. Исходя из этого, для реактивных снарядов был установлен гарантийный срок хранения 20 лет. При размещении их в горизонтальном положении за эти десятилетия корпус деформировался, и во избежание разрушения топливного заряда он был отделен от стенок камеры двигателя зазором 4 мм для головного полузаряда и 9 мм — для хвостового. Фиксация полузарядов осуществлялась посредством наклеенных на каждый из них шести «сухарей» размером 50 х 10 мм, изготовленных из того же топлива. Торцы полузарядов бронировались наклеенными шайбами из нитролинолиума.

В топливном заряде была использована рецептура РСИ-12М, разработанная ранее сотрудником НИИ-6 B.C. Лерновым и состоящая из 56 % ксилидина, 26,7 % нитроглицирина, 10,5 % динитротолуола, 3 % централита. В состав заряда входили также катализаторы и технологические добавки.

Общий вид снаряда М-210Ф

1- взрыватель МРВ-У или МРВ; 2 — головная часть; 3- ракетная часть; 4 — тормозное кольцо (большое)

Блок стабилизатора

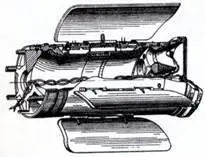

Стабилизаторы в раскрытом положении.

Сравнительная схема реактивных снарядов «Стриж» (вверху) и «Град» (внизу)

Между полузарядами размещался воспламенитель с 80 г крупнозернистого дымного пороха КЗДП-1 и 2 г пороха ДРП-1, находящимися в отдельных перкалевых мешочках. Ток на два электрозапала МБ-2Н подавался по проводам, проложенным через центральное сопло и канал хвостового полузаряда.

Суммарная масса двух полузарядов с «сухарями» и шайбами составляла 20,6 кг, корпуса ракетной части — 24,5 кг (со стабилизаторами — 26,4 кг).

При создании системы «Град» наряду с новым разработчиком системы в целом и реактивного снаряда сменилась и организация, проектирующая и отрабатывающая боевую машину. К этому времени СКБ под руководством Бармина сосредоточилось на «большой» ракетной технике — пусковых для управляемых баллистических и космических ракет. Расположенное в Свердловске СКБ-203 (в дальнейшем — Государственное СКБ компрессорного машиностроения, ныне — Екатеринбургское ОАО НПП «Старт», генеральный директор — главный конструктор — Г.М. Муратшин), руководимое А.И. Яскиным, еще с начала пятидесятых годов подключилось к модернизации боевых машин для реактивных систем, для начала разработав БМ-14-17. На этапе создания системы «Град» СКБ-203 вышло на ведущую роль в работах по наземной компоненте нового комплекса.

Боевая машина БМ-21, носившая также и характерное для минометного вооружения Советской Армии обозначение 2Б5, была скомпонована на только готовившемся в производство шасси Урал-375Д, по грузоподъемности на бездорожье раза в полтора превосходившем ранее использовавшийся для размещения реактивных систем ЗиС-151. Показательно то, что одно из первых изготовленных шасси Урал-375 еще в 1960 г. было направлено в Свердловск, где в следующем году на нем смонтировали макетный образец пусковой установки. К концу 1961 г. первые две боевые машины прошли заводские испытания.

Сорок трубчатых направляющих внутренним диаметром 112,4 мм, длиной 3 м были расположены в 4 горизонтальных ряда и объединены в так называемый пакет. На внутренней поверхности трубы имелся винтовой П-образный паз под размещенный на внешней поверхности реактивного снаряда штифт, посредством чего обеспечивался начальный проворот снаряда на стартовом участке. Для наведения в вертикальной плоскости с углом возвышения до 55° использовался подъемный механизм в виде зубчатого сектора, взаимодействующего с шестерней. Поворотный механизм, включающий зубчатую шестерню и зубчатую внутреннюю поверхность погона, обеспечивал разворот пакета направляющих на углы до 70° вправо и до 110° влево от направления вперед по продольной оси боевой машины. В пределах горизонтального сектора наведения до ±34° над кабиной минимальный угол возвышения ограничивался величиной 11°.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: