Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Полные материалы из России пришли в виде плоской карты в традиционной тогда «русской» южной ориентации и без градусной сетки. Гийом Делиль в рекордно короткие сроки переработал их и предложил к изданию настоящую карту. Ее появление сразу сделало устаревшими все устойчиво существующие карты Евразии и России.

Публикуемый экземпляр отличает от других известных расположенная в нижней части листа панорама города Астрахани – крупнейшего русского порта на Каспии.

Европейская эмблематика в контексте русской эсхатологии

Алексей Песков

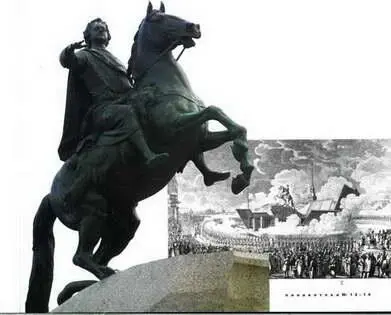

1. Этьен-Морис Фальконе (1716-1791) Памятник Петру Великому в Санкт-Петербурге. 1782 Бронза, литье

2. Открытие памятника Петру Великому на Сенатской площади в Санкт-Петербурге Гравюра А. К. Мельников а первой половины XIX века с рисунка А.П.Давыдова

В конце 1766 года по приглашению Екатерины II в Петербург прибыл французский скульптор Этьен Морис Фальконе для работы над памятником Петру I. Фальконе приехал с готовым проектом:

«Я не буду изображать ни великого полководца, ни завоевателя, каковым Петр несомненно был: более прекрасный образ предстанет человечеству – образ творца, законодателя, благодетеля своей страны. […] Мой Царь – без жезла. Он простирает благодетельную десницу над своей страной, которую стремительно объезжает. Он преодолевает скалу, служащую ему постаментом, – символ трудностей, которые он превозмог. Итак, отеческая рука и скачок по крутой скале: таков мой Петр Великий. Природа и люди ставили перед ним гнусные препятствия. Сила и упорство его гения преодолели их; он стремительно совершил благо, которого никто не хотел» 1*.

Как видно из этих слов, Фальконе с самого начала своей работы замыслил диагональную композицию (конь поднимается вверх по скале), выражающую энергию преодоления препятствий. Практическая работа над статуей не привела к принципиальным переменам, а лишь варьировала общий сюжет: под задними копытами коня появился змей (le serpent) – эмблема зависти, а также третья опорная точка статуи 2*.

В 1768-1769 годах была сделана модель памятника, в 1769-1770 – перевод модели в гипс, в 1777 – отливка статуи; в 1778 Фальконе уехал из Петербурга. Монумент был открыт 7 августа 1782 года.

Если следовать объяснениям самого Фальконе, это памятник творцу, законодателю, благодетелю своей страны, преодолевшему трудности и зависть. Более распространенный эмблематический комментарий, современный открытию монумента, содержится в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске [..]» Радищева: гром-камень, служащий пьедесталом статуе, означает «препятствия, кои Петр имел, производя в действо свои намерения»; «змея, в пути лежащая», – это «коварство и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов»; «древняя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Петр нашел в народе, который он преобразовать вознамерился»; «глава, лаврами венчанная», – знак триумфатора («победитель бо был прежде нежели законодатель»); «взор веселый» означает «внутреннее уверение достиг- шия цели», «простертая рука» – покровительство подданным («покров свой дает всем, чадами его называющимися») 3*. Как ни странно, в этих объяснениях не фигурирует один немаловажный элемент репрезентации фигуры Петра I, содержащийся в диагональной композиции: фигура коня, вставшего на дыбы, фиксирует момент прерванного движения – причем движения резкого, быстрого, воинственного. И если фигура всадника представляет законодателя и благодетеля России, то фигура коня, вставшего на дыбы, диктует не менее существенный модус восприятия монумента – эффект устрашения.

Этот эффект актуализировался в петербургской мифологии значительно позднее, уже после пушкинского «Медного всадника» 4*. Между тем задолго до открытия памятника этот эффект служил одним из важных элементов той самой традиции чествования Петра I, следуя которой трудился Фальконе. В панегирической литературе XVIII века один из самых устойчивых мотивов – страх, который внушает врагам Петр и созданная им Россия, – вот типичные примеры:

Возлетел есть орел славны с Российския страны,

побеждающ черны враны, злыя басурманы.

Злые враны, басурманы от орла паряща

убегающе со страхом, как огня паляща.

Той бо орел светлозрачны и высокопарны,

пресветлейши и велики, от бога избранны,

Благоверны царь московски Петр Алексевич,

всея России и стран многих есть отич и дедич 5*.

[…] Тут рукой трудился Петр и умом острейшим;

Обонпол искусные древоделов руки

Производят сильные врагам нашим муки,

Растут суды всех родов, и флот, уже страшный

Многим, творят что дневно наипаче ужасный. […]

И страшно было зрети вид мужа предивна [Петра I],

Хоть приятству ни одна черта в нем противна.

Кантемир. Петрида 6*

Таков был Петр врагам ужасен, Своим отец, везде велик.

Ломоносов. Ода 1746 7*

Очевидно, что страх, который нагоняет па врагов Петр I, сопряжен в панегирической литературе с созидательными трудами Петра и с его отеческим покровительством, направленными на страну и подданных, – как суммировано в одной из одических формул, фиксирующей эту архаическую схему патриархальных представлений об основных функциях верховного властителя:

Ты вне гроза, ты внутрь покров.

Та же архаическая схема заложена в скульптуре Фальконе: движение коня стимулирует эффект угрозы, простертая рука всадника – эффект покровительства.

Этот двойной эффект имплицитно содержался в самом выборе даты открытия памятника: седьмое августа – день, следующий за праздником Преображения Господня – события, прообразующего второе пришествие Христа накануне Страшного Суда. Независимо от того, в какой мере выбор дня открытия монумента был случаен, важно то, что выбрали именно эту, а не какую-либо иную дату: в минуту преображения Иисуса его ученики пребывают, с одной стороны, под покровительством самого Бога-Отца, глаголящего им из облака: «Сей есть сынъ мой возлюбленный: того послушайте» (Матфей, 17:5; Марк, 9:7; Лука, 9:35), с другой стороны – в страхе от увиденного: «падоша ницы и оубояшася зело» (Матфей, 17:6); «Не ведаше бо, что рещи: бя- ху бо пристрашни» (Марк, 9:6); «оубояшася же, вшедше во облакъ» (Лука, 9:34).

Но даже если не учитывать данное наблюдение, двойной эффект устрашения и покрова, только в силу создания монумента в контексте панегирической традиции чествования Петра I, несомненно соотносится с той торжественно-победной эсхато-

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: