Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

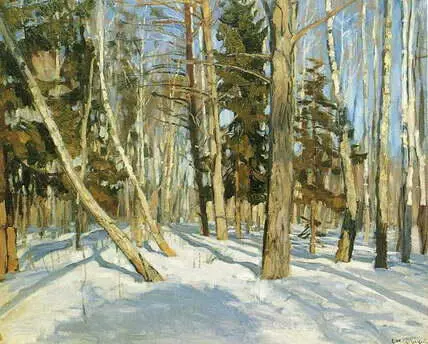

Станислав Юлианович Жуковский (1873-1944)

1. Март. 1903 (1905?) Холст, масло. 71,5 х 82,3

2. Ранняя весна. Мост через речку. 1914 Холст, масло. 78,3 х 105

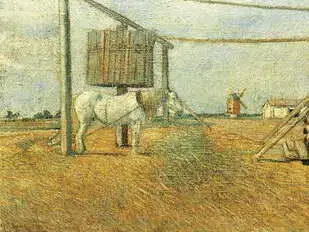

3. Давид Бурлюк (1882-1967) На мельнице. 1907 Холст, масло. 55,4 х 71

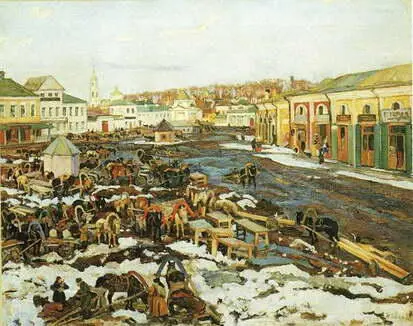

4. Константин Федорович Юон (1875-1958) Торжок. 1916 Холст, масло. 71,2 х 89,5 Частное собрание, Москва

Подобная пейзажная концепция для России заведомо оптимистична: что может больше радовать глаз и душу после долгих зимних потемок, свойственных нашим широтам, как не начинающее пригревать, еще еле теплое, но с каждым днем все более горячее светило? Обновление природы и надежды на обновление жизни соседствуют в русском сознании довольно тесно, не случайно у нас самым радостным праздником в году является Пасха и как ее преддверие – масленичные гуляния и проводы зимы. Быть может, в этом причина так часто иронично комментируемой эстетами приверженности отечественных собирателей к жанру весеннего пейзажа?

Пожалуй, самый неожиданный пейзаж в собрании – композиция «На мельнице» Давида Бурлюка, датируемая 1907 годом. Нежная, полупрозрачная красочная ткань, легкая манера исполнения говорят о тогдашнем увлечении Бурлюка импрессионизмом. Первый же внимательный взгляд на картину сразу безошибочно определяет ее принадлежность именно к русской разновидности этого направления, которая недалеко ушла от реализма (вспомним «деревенские» пейзажи Серова). Выходит, бурлюковская «Мельница» «встраивается» в одну из характерных и традиционных тенденций русской живописи. Но в то же время картина отличается от серовских работ большей «весомостью» каждого элемента, неторопливой обстоятельностью их трактовки. Тут, пожалуй, еще нет лелеемого художниками раннего русского авангарда духа фольклорного примитива, но, вероятно, уже сделан первый шаг в сторону его осмысления и приложения к «ученому» творчеству.

Однако при всем несходстве манер этих полотен все они равно выявляют особую миссию русского пейзажа начала XX века, не только предоставившего поле для различных формальных экспериментов, но и сумевшего мотивировать и отстоять автономное значение живописи. В европейском искусстве лет на тридцать – тридцать пять раньше эту миссию выполнил импрессионизм. В России же она была актуальна не только вплоть до середины 1910-х годов, но и много позже. Возможно, пленэрно-импрессионистическому пейзажу потому удалось лучше других жанров показать самодостаточность пространства художественного поиска, что он был адресован не столько продвинутым одиночкам, сколь широкому кругу просвещенных любителей искусства. Собственно, и сегодня этот феномен в своих лучших проявлениях, к коим, несомненно, принадлежат рассмотренные здесь произведения, служит надежной гарантией хорошего вкуса и бесспорного мастерства, которые на рубеже нового тысячелетия неоднократно подвергались и подвергаются серьезным испытаниям на прочность.

Цветы и прекрасная дама

Артур Рондо

Иван Семенович Куликов (1875-1941) Натюрморт. Букет садовых цветов в фарфоровой вазе. 1929 Холст, масло. 72 х 67 Частное собрание, Москва

Владимир Васильевич Лебедев (1891~1967) Портрет художницы Н.ЛекаренкоНачало 1930-х Холст, масло. 86 х 66 Частное собрание, Москва

Что общего между портретом притягательной женщины, написанной художником с очевидным любованием моделью, и «вкусно» изображенным, приковывающим взгляд натюрмортом с букетом цветов? Известно, что существенное различие между портретом и натюрмортом в начале XX века в русском искусстве было практически сведено на нет, в первую очередь – благодаря «Бубновым валетам». Для Кончаловского и его друзей было почти все равно, что изображать: «снедь московскую» или женскую фигуру – и то, и другое под их кистью становилось гимном красоте земной. Разумеется, подобное отношение к натуре не было уникальным в русской живописи: в те же годы продолжали сохранять свои позиции психологический портрет и бидермейеровское, т. е. почти сакральное отношение к предмету. И все же простота и прямота «натюрмортного» видения были весьма привлекательны и влиятельны. Примером тому могут служить две примечательные работы из московского частного собрания, написанные художниками разной выучки и творческих ориентаций, но объединенные этим общим ощущением красоты бытия. Речь идет о букете кисти Ивана Куликова и женском портрете работы Владимира Лебедева.

Живописный «Натюрморт. Букет садовых цветов в фарфоровой вазе» ученика Репина Ивана Куликова датируется 1929 годом. Необычный ярко-желтый фон сразу привлекает внимание, которое вознаграждается сочными тонами зелени листьев и трав и разнообразием оттенков красного, оранжевого, сиреневого – соцветий, образующих роскошную крону. Эта крона возвышается над изящной зеленой вазой в форме свернутого листа, которую украшает еще одно изображение цветов, написанных, правда, менее сочно, чем букет наверху, но в то же время перекликающихся с ним по тону. Художник, более известный как жанрист и портретист (соавтор своего учителя Репина в работе над «Заседанием Государственного совета»), Куликов, благодаря этому великолепному холсту, оказывается в ряду выдающихся мастеров отечественного натюрморта – от Сапунова до Машкова – и всецело вписывается в традиционную московскую живописную манеру начала XX века, развивавшуюся в тесном взаимодействии с европейскими, особенно – французскими художественными идеями.

От прекрасно написанного букета цветов так же трудно отвести взгляд, как и от искусного изображения обаятельной молодой женщины – разумеется, если смотрящий склонен к любованию красотой окружающего мира. Незаконченный «Портрет художницы Н.Лекаренко» Владимира Лебедева относится к началу 1930-х годов – периоду, когда бывший кубист, конструктивист, автор выразительных политических плакатов РОСТА и прекрасный иллюстратор детских книжек обратился к более классичной манере трактовки формы. В эти годы, по словам одного из исследователей творчества Лебедева – Всеволода Петрова, – в работах художника «полихромия превращается в декоративную гармонию, гораздо более близкую к Мане и импрессионистам, нежели к Браку» (В.Петров. Владимир Васильевич Лебедев. Л., 1972, с. 173). Действительно, в работах Лебедева этих лет – масляных женских портретах, акварельной серии «девушек с букетами» и т.д. – тона становятся менее контрастными, их яркость ослабевает, а цветовые пятна нередко получают «эмалевую» или матовую поверхность, напоминая о манере позднего Огюста Ренуара. Молодая женщина в шляпке и цветастом платье с белым бантом изображена на светло-бежевом фоне смотрящей прямо на зрителя. Конечно, здесь вряд ли можно говорить о «натюрмортном видении», которое было свойственно другим художникам этого времени, по преимуществу – москвичам. И не только потому, что Лебедев – петербуржец. Но еще и потому, что он испытал в свое время довольно значительное влияние французской живописной традиции, которая всегда предполагала некую иерархию элементов и где изображения лица и фигуры, особенно женских, всегда стояли на первом по значению месте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: