Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Новому классицизму предстояло существовать в оправе многих направлений, как старых, так и молодых, будь то модные оссианизм и «стиль трубадур» или же сентиментализм и неоготика, но главное тут – непростое взаимодействие с романтизмом.

Если в глазах последующих поколений романтизм, благодаря своей склонности к преувеличениям, побеждал в известной «битве классиков и романтиков», то для современников все было наоборот. По крайней мере, в начале века классицизм был единственной убедительной реальностью. Во времена Наполеона романтиками осмелились быть только Шатобриан, госпожа де Сталь, молодой Теодор Жерико. В России лишь В.А.Жуковский да О.А.Кипренский могли нести ответственность за нарождение нового «изма». То есть – единицы. Все остальное искусство во Франции имело клеймо «N», а в России льнуло к классике. Стоит только вспомнить, что картины мастеров новой школы должны были висеть на стенах, выдержанных в бело-золотой ампирной гамме, чтобы понять истинное отношение «романтического» и «неоклассицистического».

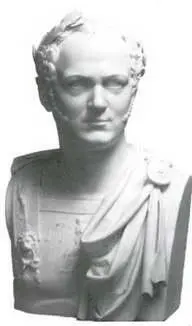

3. Неизвестный скульптор с оригинала А.-Д.Шоде Портрет Наполеона. 1810-1812. Мрамор

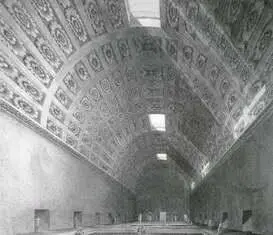

4. Йоханн-Якоб-Фридрих Вейнбреннер (1766~1826) Реконструкция римских терм. 1794

Бумага, акварель, карандаш, тушь

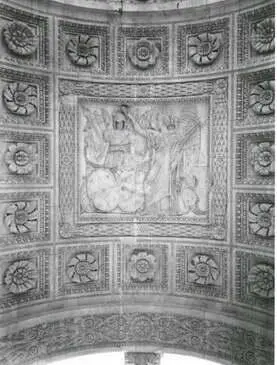

5. Шарль Персье (1764-1838), Пьер-Франсуа-Леонар Фонтен (1762~ 1853) Свод арки на площади Карузель. 1806

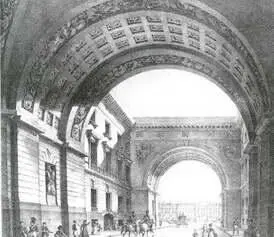

6. Карл Петрович Беггров (1799-1875) Вид на Дворцовую площадь из-под арки Главного штаба. 1825. Гравюра

7. Жан Тома де Гомон (1760-1813) Купол над парадной лестницей дома Лавалей в Санкт-Петербурге. 1808-1810

Фотография, автора

8. Борис Иванович Орловский (1796-1837) Портрет Александра I. 1822. Мрамор

И тем не менее: неоклассицизм и романтизм образовали впечатляющую пару, сменившую в диалоге стилистических структур взаимодействие классицизма и барокко, сосуществовавших на протяжении XVII-XVIII веков. Окрашиваясь в романтические тона, поздний классицизм становится «романтическим неоклассицизмом», призванным «долг» дополнять «чувствами». Да и в самом романтизме, явлении достаточно плюралистичном, помимо «неистовой» линии развития, имелась и та, которая мечтала строить всеобъемлющие системы, и та, что дорожила «эллинизмом». Эти версии «романтизма» с поздним неоклассицизмом объединяла, прежде всего, вера в то, что необходимо творить новую художественную среду.

Как происходил этот альянс романтизма и неоклассицизма весьма наглядно может прояснить один пример. Тома де Томон возводит в чаще Павловского парка мавзолей «Супругу-Благодетелю» (1805). Гранитные колонны храмоподобного сооружения мрачно смотрятся среди траурных елей и плакучих берез, а само предназначение памятника, как и чугунные ворота и ограда у оврага, па склоне которого стоит здание, создают сугубо романтическую атмосферу. Ее прекрасно отобразил Жуковский:

И вдруг пустынный храм в дичи передо мной; Заглохшая тропа, кругом кусты седые; Между багряных лип чернеет дуб густой И дремлют ели гробовые.

Примечательно, что один из набросков зодчего представляет храм во время грозы. Неоклассические формы, торжественные, мрачные, и потому несколько «мистичные», могли и сами по себе навевать романтические настроения. Но главное было в том, что они воспринимались в романтическом вкусе.

Глубокий символизм «романтического неоклассицизма» и стал основой для генезиса стиля ампир. Неясность терминологии вела историков искусства к тому, чтобы весь неоклассицизм порой называть ампиром. На наш взгляд, ампир – составная часть неоклассицизма, проявившаяся наиболее ярко. По-видимому, именно благодаря этому ампиром стало принято именовать все неоклассическое движение в искусстве первой половины XIX века 2*.

Ампир – это лишь одна сторона неоклассицизма, ясная и декларативная. Ампир стал искусством «для всех», объединяя людей и втолковывая им внятные истины о добродетелях и патриотизме. Это – своеобразная форма гражданской морали. Ампир легко политизировался, призывая к исполнению долга, мобилизуя, поучая и призывая к самосовершенствованию. Ампирность как феномен художественный – это материализация самого духа грозовой атмосферы воюющей Европы, переживание битв и организация праздников в честь побед, создание памятников, увековечивающих славные события. В этой атмосфере словно сами собой рождались величественные образы, воплощавшиеся в аллегориях, орнаментах из военной атрибутики, мощных массах зданий на торжественных площадях. Кажется, сама структура стиля, энергичного и волевого, предполагает и некую эластичность форм и их графическую прорисовку, а главное – суммирование подобных элементов, что создает эффект величественной простоты, видной и в крошечной детали, и в грандиозном сооружении. В такой ситуации любой арабесковый изыск, которому ампир был не чужд, все же несет на себе след неут- рачиваемой силы, присущей стилю в целом.

Ампир – самая «говорящая часть» неоклассицизма начала XIX века, декларирующая, жестикулирующая, поясняющая, напрямую слул-сащая общественной, точнее, государственной пользе и открыто это выражающая. Такой откровенной декларативностью и объясняется его дидактич- ность и императивность, стремление широко использовать аллегории и всевозможные «говорящие формы». Иконологическая наука, зародившаяся в XVI веке с тем, чтобы читать «книгу природы», справляла свой трехсотлетний юбилей, и ее последние усилия пришлись именно на рубеж XVIII-XIX столетий. Тогда же сложилась наука семиотика (сам термин появился в конце XVII века), которая была посвящена изучению знаков. Возникла идея применить «теорию иероглифов» к области искусства, разделяя символы на «естественные» и «искусственные». В своей приверженности к эмблематике поздний неоклассицизм обрел поддержку в классическом немецком идеализме, в первую очередь – в трудах Канта и Шеллинга. Дух немецкого любомудрия витает в эстетических концепциях Катрмера де Кенси во Франции, а в России в сочинениях А.Ф.Мерзлякова, П.Е.Георгиевского и И.П.Войцеховича. Но, в отличие от романтизма, риторика ампира демонстративна. Мысль Леду, высказанная им в трактате «Архитектура, рассмотренная в отношении искусств, нравов и государства» о «говорящих камнях» была близка многим, более того ее стоит понимать и шире, упоминая «говорящее искусство» тех лет («l'art parlant»). Мы отметим лишь тот любопытный факт, что первый том издания Леду «Architecture consideree sous le rapport de l'art, des moeuers et de la legislation», вышедший в 1804 году, был посвящен императору Александру I, и тот его изучал. Об этом свидетельствует обращенное к зодчему Витбергу замечание императора при осмотре проекта Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах: «Твои камни умеют говорить!».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: